- Voll-Biologische Komplett Kleinkläranlagen im Kunststoff/PE-Tank

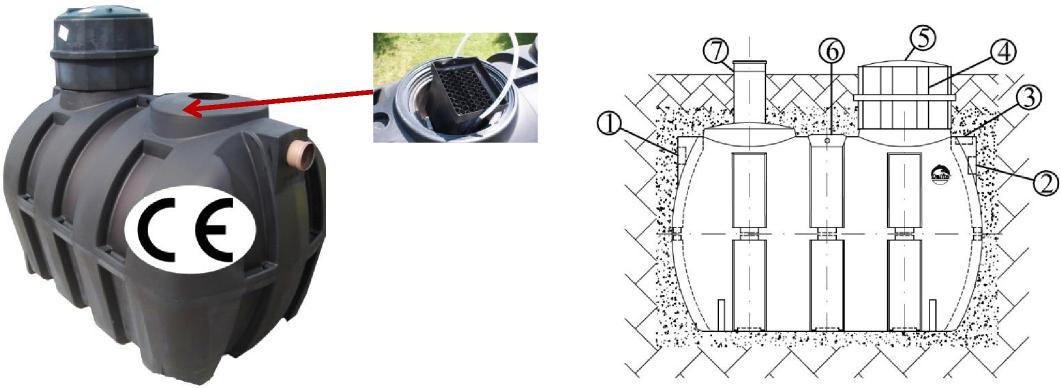

- Voll-Biologische Komplett Kleinkläranlagen in Beton-Klärgrube

- Voll-Biologische Kleinkläranlagen als Nachrüstung

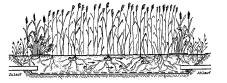

- Pflanzenkläranlagen nach DWA

- Beton- Sammelgruben / -Klärgruben

- Kunststoff, PE, Sammel- Klärgruben

- Regenwasser-Zisterne Beton

- Regenwassersammelgrube PE Kunststoff

- Fahrsilo Mistplatten silo-entwässerung

- Wartung Dichtheitsprüfung

- Baden-Württemberg 07903 4060645

- Hamburg 040 29850918

- Niedersachsen 05199 9983960

- Sachsen 034298 480500

(Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen)

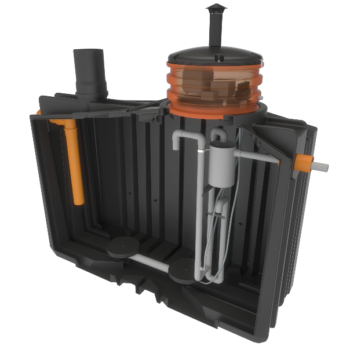

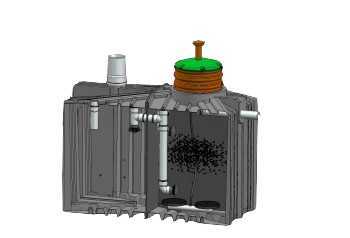

Die neue Generation der Kunststoff Kleinkläranlage

Steckerfertige SBR Komplett Kläranlage

mit Kunststoff PE Klärgrube

SBR Pro-Schlamm-Ex

90% weniger Klärschlamm

Steckerfertige vollbiologische SBR Kunststoff Kleinkläranlage für den Selbsteinbau geeignet

SBR Schlamm-Pro-Ex mit PE-Grube

SBR Schlamm-Pro-Ex mit Kunststoffgrube

für 4EW (Personen)

4.795 € inkl. MwSt.

Ablaufklasse C, DIBt Z55.31-567

Klärtex SBR Kläranlage

Als Kapsel-Anlage

6EW Klärtex Kunststoff Kleinkläranlage

3.900 € inkl. MwSt.

Ablaufklassen C, D Z: -55.31-419

3 Steckerfertige Druckluft-Komplett -Beton-

SBR- Wirbelbett- Festbett Membran-Kläranlage

werkseitig Vorinstalliert

Komplett SBR Vollbiologische-Betonkläranlage 4.900€ inkl. MwSt

Airstar

Komplett Vollbiologische Betonkläranlage Duo-Smart

1 - 4 Einwohner 4.850 €*

Ablaufklasse C,DIBt: Z-55.32-439

Einbaufertige Wirbelbett Kleinkläranlagen

Für den Selbsteinbau geeignet

WS-A-Wirbelbett Klärfix Kläranlage

In Beton Klärgrube

Klärtex FSB Beton Kleinkläranlage

5.890 € inkl. MwSt. nach Tabelle

DIBt:Z. 55.62-672

Vollbiologische Komplett Wirbelbett Betonkläranlage

EES-Wasserfloh

Vollbiologische Wirbelbett Kleinkläranlage Wasserfloh

2-8EW 4.995 € inkl. MwSt.

Ablaufklasse C, DIBt: Z-55.61-554

Vollbiologische Komplett Festbett Betonkläranlage

Aquatop

Vollbiologische Festbett Betonkläranlage Aquatop

1-4 EW 5.750 € inkl. MwSt.

Ablaufklasse C DIBt : Z: 55.31-556

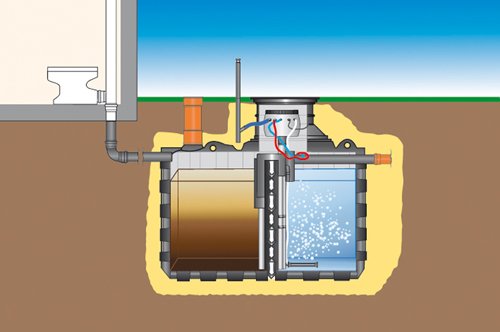

Stromlose vollbiologische Kläranlagen

Kläranlage werkseitig vorinstalliert, anschlussfertig ideal zum Selbsteinbau

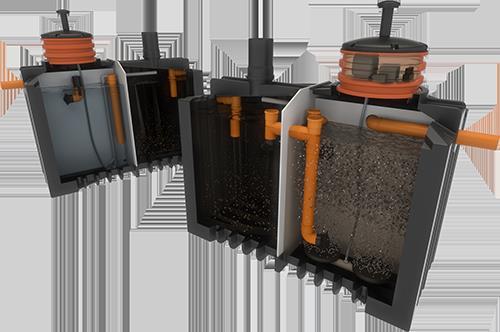

Filtermodul

Zum Anschluss an vorhandene Klärgrube

Stromloses vollbiologisches Filtermodul inkl. seperater Vorklärung

Stromlose vollbiologische

Kläranlage

Stromlose vollbiologische

Kläranlage

für 4EW 5.499 €

Ablaufklassse C : Z-55.41-646 ECOFLO DIBt Klasse C

SBR/CBR-Druckluft-Kläranlage

als Bausatz für Kunststoff oder Betonklärgrube 1-16 EW

Airstar

SBR-Vollbiologische-Kleinkläranlage

Vollbiologische Kleinkläranlage Airstar

1 - 4 Einwohner 2.245 €*

Ablaufklasse C,DIBt: Z-55.32-439

Wirbelbett-, Festbett-, Scheiben-Kläranlagen

als Bausatz für Kunststoff oder Betonklärgrube

Vollbiologische

Wirbel-Schwebebett

Kleinkläranlage

Vollbiologische Wirbelbett Kleinkläranlage Wasserfloh

1-4EW 2.695€1.695€ inkl. MwSt.

Ablaufklasse C, DIBt: Z-55.61-554

Vollbiologische

Festbett

Kleinkläranlagen

Vollbiologische Festbett Kleinkläranlage Aquatop

1-4 EW 2.850€

Ablaufklasse C DIBt : Z: 55.31-556

Komplett - Kleinkläranlage

steckerfertig werkseitig vorinstalliert

Betonklärgrube als Monolith

mit SBR Kleinkläranlage

Vollbiologische Monolithische SBR Betonkläranlage Duo-Smart

Abwasser-Sammelgruben

Aus PE-Kunststoff

Ein-, Zwei- und Mehrkammer

BETONKLÄRGRUBEN 3 bis 40m³

Regenwasser Beton Zisternen

Regenwassergruben aus Beton 1 bis 40m³

Als Monolith

oder

in Ring-Bauweise

PE Kunststoff Abwassergruben

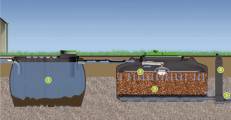

Pflanzenkläranlage nach DWA (ATV)

Pflanzenkläranlage 4 Personen Ein-(Selbst-)bauset 1.350 €

inkl. 19% MwSt., Planung,

Einleitungsantrag, Selbstbaupläne, Material (ohne Kies)

Abwasser Versickerungssystem

Stromlose Kleinkläranlage

Stromlose Kompakt-Kleinkläranlage für 4 Personen 4.199 €

inkl. 19% MwSt.

Kleinkläranlage DIBt: Z-55.41-420

DICHTHEITSPRÜFUNG KLÄRANLAGENSANIERUNG

Dichtheitsprüfung für Kläranlage, Klärgruben, Abflussleitungen, Abwasserschächte, Regenwasserrohre.

Sanierung von Kläranlagen, Klärgruben, Abwasser-leitungen Hausanschlüsse Abwasser Übergabeschächte.

Rohrkamera, Kanal-TV für Abflussleitungen, Abwasseranlagen, Regenwasserleitungen, usw.,

Die Kleinkläranlage als Video

SBR-Solido mit PE-Klärgrube

für 2 - 32 EW (Einwohner)

SBR-Klein-Kläranlage Solido 35I 2 - 5 EW 3.950,- €

Video zum Einbau einer SBR-Kleinkläranlage

Kleinkläranlage DIBt: Z-55.3-364

SBR-SKS-Kläranlage plus

Klärschlamm Kompostierung für

SBR-Druckluft und Pumpen-Kleinkläranlagen

SBR-Kompakt-Kläranlage Monofluido, Schlammkompostierung

SBR-SKS-Kläranlage Monofluido Kompostierung hier 5 Einwohner 5.195 €

inkl. 19% MwSt.

Steckerfertige SBR Komplett Kläranlage

mit Kunststoff PE Klärgrube

Airstar SBR Kläranlage

Inkl. Innen/Außenkasten

4EW Airstar

Kunststoff Kläranlage

3.995 € inkl. MwSt.

Ablaufklasse C, DIBt Z55.31-341

Hier die Palette unserer Angebote auf einen Blick:

SBR Pumpen Kleinkläranlage für PE Kunststoff oder Betonklärgrube

SBR Komplett Pumpen Kleinkläranlage zusammen mit PE Kunststoff Klärgrube

SBR Druckluft Hauskläranlage für den Einsatz in Beton- oder Kunststoffklärgruben.

SBR Komplett Druckluft Kleinkläranlage zusammen mit Kunststoff Klärgrube Klärbehältern

SBR SKS Schlammkompostierung in Kleinkläranlage Betonklärgrube Kunststoff Klärgrube

SBR Druckluft Kleinkläranlage mit abgeschlossener Technikkapsel und PE-Kunststoff-Klärgrube

Wirbelschwebebett Hauskläranlage für Einbau in Beton-Klärgrube oder Kunststoff-Klärgrube

Tauchkörper Hauskläranlage in Beton Klärgrube oder Kunststoff Klärgrube

Festbett-Kläranlage in Beton-Klärgrube oder Kunststoff-Klärgrube

Klärteich Abwasserteich Teich-Kläranlage

Biologische Klärschlamm-Entsorgung

Stromlose Kleinkläranlage in Kunststoff-Klärgrube

Kunststoffklärgrube als 2 oder 3 Kammer Ausfaulgrube

Abflusslose Abwasser Sammelgrube in allen Größen und Formen

Zweikammer Beton Klärgruben für SBR Kleinkläranlagen

Dreikammer Beton Klärgrube Ausfaulgrube

Verrieselung Versickerung als Abwasserentsorgung in den Untergrund für Kläranlagen

Verrieselungs-Schacht Versickerungs-Schacht Sickerschacht für Kleinkläranlagen

Pumpen, Tauchpumpe Schmutzwasserpumpe Fäkalpumpe Abwasserpumpe

Verdichter / Kompressoren LP80, LP120, für SBR-Kläranlagen

Sanierung Kleinkläranlagen, Betonklärgruben, Abwasserleitungen

Dichtheitsprüfung für Kläranlagen Abwasseranlagen Klärgruben Abwasserleitungen

Sanierung von Kleinkläranlagen Abwasserleitungen Klärgruben Haus-Abflussleitungen

Klärschlammentsorgung der Klärgruben und kein Ende?

KLÄR-KONTOR-NORD hat Erfolge auf dem Weg zu einer natürlichen Klärschlammtilgung in Klärgruben.

Zum leidwesen der Hausbesitzer im ländlichen raum, werden bei der Regelabfuhr alle 2 Jahre und bei der Bedarfsabfuhr, nach einer Kontrolle der Klärschlammhöhe, die Klärgruben zu allem Überfluss undfür nicht gerade wenig Geld, entschlammt. Warum dringenGemeinden, Städte, Kreise und Zweckverbände darauf so intensiev und kostenträchtig zu entschlammen. Es begann schon in den sechziger Jahren und endete in den Neunzigern. Die Komunalen Kläranlagen wurden viel zu groß geplant und gebaut. Das liegt an den ausgezeichneten Verdienstmöglichkeiten von Planern, Baufirmen und komunalen Vertretern (Zweckverbänden) Die komunalen Kläranlagen waren nicht selten zehnmal größer gebaut wie der tatsächliche Bedarf. Zu Hohe Kapazitäten, was machen? Und da kam der Klärschlamm aus Kleinkläranlagen gerade recht. Die komunalen Kläranlagen begannen, jedenfalls teilweise, und das nur auf Grund des Klärschlammes aus den Kleinkläranlagen, wieder rentabler zu arbeiten.

Diese ständige Entschlammung dient selbstverständlich nicht dazu, die natürliche Ausfaulung des Klärschlammes in den Klärgruben zu unterstützen. Die "Biologie" in der Klärgrube bricht nach jeder Entschlammung zusammen. Bevor sich das natürliche Gleichgewicht in der Klärgrube wieder hergestellt hat, vergeht meist ein viertel Jahr. Zu merken ist das an dem langsam zurückgehenden Gestank. Auch mit dem direkten Auffüllen der Klärgrube nach der Entschlammung mit klarem Wasser, wird die Situation der "Biologie" in der Klärgrube kaum besser.

Aus gutem Grund hat KLÄR-KONTOR-NORD seit 2010 Versuche gestartet, die Klärgrubenentschlammung sinnvoller und Kostengünstiger zu lösen. Für die Zukunft plant KKN, dass es keine Entschlammung von Klärgruben mehr geben soll. Nur, wie ist es im Moment noch?

Alle Jahre wieder steht der Klärschlammentsorger mit seinem Fahrzeug an der Klärgrube und saugt den Klärschlamm aus den Kammern in seinen unersättlichen Leib. So eine Absaugung kostet für ein Einfamilienhaus im Mittel 150€, können aber auch mal 250€ werden. Dies sind Kosten, die sich vor allem bei technischen Kleinkläranlagen (SBR, Festbett, Wirbel-Schwebebett Tropfkörperanlagen) alle 2 - 4 oder im günstigsten Fall alle 6 Jahre wiederholen. Die Ausfaulgruben , die den Klärteichen, Filtergräben oder Pflanzenkläranlagen vorgeschaltet sind, benötigen im Regelfall weniger Schlammentsorgung. Trotzdem empfindet jeder Hausbesitzer die Ausgaben dafür als unerquicklich und überflüssig.

Das soll sich, wenn es nach KLÄR-KONTOR-NORD geht, in Zukunft ändern. Denn seit 2010, wie schon oben erwähnt, wird von KKN, im Rahmen der turnusmäßigen Kläranlagenwartung, in einige ausgesuchte Klärgruben ein Klärschlamm Ausfaulbeschleuniger zugesetzt. Vergleichbar ist, wie die Gartenbesitzer wissen, eine seit Jahrzehnten praktizierte Kompostbehandlung durch eine handelsübliche "Anschubkompostierung".

Ähnlich, nur umgekehrt, wirkt der Klärschlamm-Ausfaulbeschleuniger von KLÄR-KONTOR-NORD, als natürlicher Schlammentsorger.

Nachdem der Klärschlamm in der Zwei oder Dreikammer-Klärgrube eine ausreichende Höhe erreicht hat, nehmen wir eine abgemessene Menge des Ausfaulbeschleunigers in Form von Flüssigkeit und schütten ihn in die erste Kammer, also direkt in die Feststoffe der Klärgrube hinein. Nach einiger Zeit wird das Grauwasser in der Klärgrube ein wenig schmutzig weiß. Der Ausfaulbeschleuniger beginnt seine Arbeit. Einige Tage später nimmt das Wasser und der Schlamm wieder seine normale Farbe an. Wir bemerken aber, dass sich der Klärschlamm vom Grund der Klärgrube langsam löst. Nach einiger Zeit ist der Klärschlamm bis auf einen geringen Rest verschwunden. Der 5-10cm hohe Schwimmschlamm, der auf der ersten Kammer vor sich hin fault und deren Faulteile zu gegebener Zeit auf den Boden sinken, ist davon unberührt. Der natürliche Kreislauf innerhalb der Klärgrube wird durch den Klärschlamm-Ausfaulbeschleuniger erhalten und verstärkt. Ein weiterer Vorteil ist die wirklich extreme Verbesserung der Ablaufwerte des Abwassers. Die Messungen des Abwassers belegen eine Verbesserung der Wasserqualität die an die Werte von Flußwasser heranreicht. Also, eine rundum positive Mitteilung für Hausbesitzer mit Kleinkläranlagen. Aber, wie ist der Preis, kann Recource und das wichtigste, Geld eingespart werden?,Selbstverständlich, die Kosten der Schlammensorgung fallen ja ganz weg und es bleiben nur die Kosten für den Klärschlamm-Ausfaulbeschleuniger. Für eine Wohneinheit (Klärgrube 3-6m³) werden das jährlich 22€ mehr an Wartungskosten sein. Ist diese ökologisch seichte Schlammentsorgung überall und bei jedem dezentralen Kleineinleiter möglich? Im Grunde ja, aber selbstverständlich nur bei Hausbesitzern, die bei KLÄR-KONTOR-NORD einen Wartungsvertrag haben. KKN kann auf keinen Fall in die Arbeiten der anderen Wartungsfirmen ungefragt hineindeligieren.

Wartung von Kleinkläranlagen

Anlagen zur Abwasserbehandlung sind sachgemäß zu betreiben und regelmäßig zu warten. Die Anlagen müssen stets betriebsbereit sein.

Betrieb und Wartung sind so einzurichten, dass

· alle Anlagenteile, die der regelmäßigen Wartung

bedürfen, jederzeit sicher zugänglich sind;

· mit Belästigungen und Gefährdungen der Umwelt nicht zu rechnen ist, besonders bei der Einleitung des gereinigten Abwassers in das Gewässer und bei der Entnahme, dem Abtransport und der Unterbringung von Schlamm;

· die Anlagen zur Abwasserbehandlung in ihrem Bestand und in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion nicht beeinträchtigt oder gefährdet werden;

· keine Gesundheitsrisiken und nachhaltig belästigende Gerüche auftreten.

Der Betrieb der Kleinkläranlage ist von einem Sachkundigen durchzuführen. Der Betreiber ist nach vorherriger Einweisung durch den Anlagenhersteller in die Anlage als Sachkundiger zu bezeichnen. Er hat alle erforderlichen Aufgaben entsprechend der Einweisung und den Vorgaben des Herstellers zu erfüllen.

Umweltminsterium 2009

Zugang zur Kläranlage

Die Reinigungsöffnungen der Vorklärung müssen jederzeit zugänglich sein und dürfen nicht mit Erde, Rasen oder Ziergegenständen usw. bedeckt werden.

Bei der Wahl der Einbaustelle ist darauf zu achten, dass die Anlage jederzeit zugänglich und die Schlammentnahme mit herkömmlichen Fahrzeugen möglich ist.

Abwasserbeseitigung

1990 gab es in allen neuen Bundesländern erhebliche Defizite in der Abwasserbeseitigung. Die Reinigungsleistung vorhandener Kläranlagen war meist unzureichend. Der Anschlussgrad der Bevölkerung an zentrale öffentliche Kläranlagen betrug 64 Prozent; heute über 86 Prozent.

Derzeit werden in den neuen Bundesländern 573 öffentliche Kläranlagen mit Behandlungskapazitäten größer 50 wohnerwerten (EW) betrieben: davon 411 mit er Ausbaugröße kl er 1.000 EW. Vier Kläranlagen besitzen e Ausbaugröße von über 100.000 EW. Sämtliche Kläranlagen mit Ausbaugrößen von mehr als 10.000 EW verfügen, wie es die Kommunalabwasserverordnung verlangt, neben der mechanisch-biologischen Behandlung über richtungen zur Nitrifikation, Denitrifikation und Phosphorelimination. Teilweise werden diese Techniken auch bei kleinkläranlagen gesetzt. Insgesamt werden bei ca. 90 Prozent der anfallenden Abwässer gezielt die Nährstoffe Stickstoff und Phosphor verringert.

Die Länge des öffentlichen Kanalnetzes zur zentralen Abwasserbeseitigung beträgt insgesamt 14.368 Kilometer: davon 9.991 Kilometer Schmutzwasserkanäle, 3.678 Kilometer Regenwasserkanäle und 699 Kilometer Mischwasserkanäle.

Bei weniger als 14 Prozent der Landesbevölkerung erfolgt die Abwasserbeseitigung dezentral über 61.400 Kl kläranlagen, darunter rund 35.700 mit der vorgeschriebenen gezielten biologischen Behandlung. Dazu kommen etwa 12.700 abflusslose Sammelgruben. Gemessen an der Anzahl der langfristig verbleibenden Kl kläranlagen (56.400) verfügen damit rund 37 Prozent der Anlagen noch nicht über die erforderliche Abwasserr igung. Berücksichtigt man den derzeitigen Bestandsschutz von normgerechten Untergrundverrieselungsanlagen während der Geltungsdauer der wasserrechtlichen Erlaubnis, besteht gegenwärtig unmittelbarer Handlungsbedarf bei immerhin noch ca. 10.400 Grundstücken. Weitere 10.300 kommen dann im Laufe der Jahre, nach Auslaufen der Erlaubnisse, hinzu.

Weitere Informationen:

- Kl kläranlagen-Demonstrationsfelder in den neuen Bundesländern

Umgang mit Abwasser aus Kl gartenanlagen - Möglichkeiten der Abwasserentsorgung

Umgang mit Abwasser aus Kl gartenanlagen

Möglichkeiten der Abwasserentsorgung

Vom Institut für Umweltingenieurwesen der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät der Universität Rostock wurde im Auftrag des ehemaligen Umweltministeriums des Landesverbandes der Gartenfreunde den neuen Bundesländern e.V. Projekt "Umgang mit Abwasser aus Kl gartenanlagen – Möglichkeiten der Abwasserentsorgung" durchgeführt. Die Ergebnisse der Untersuchungen wurden 2006 in em Abschlussbericht zusammengefasst. Sie sollen den Wasserbehörden, den Kl gartenver en und den abwasserbeseitigungspflichtigen Körperschaften als Arbeitshilfe dienen, um dem zelfall angepasste und den allgem en Regelungen des Wasserrechts entsprechende Entscheidungen leichter treffen zu können.

Der Abschlussbericht informiert unter anderem über den Standard der Sanitär-. Wasser- und Abwassertechnik in Kl gärten Mecklenburg-Vorpommerns sowie über die Abwassermenge, ihre Beschaffenheit und Additive. Weiter werden Auswirkungen des Abwassers aus Kl gärten auf Grund- und Oberflächenwasser abgeschätzt, die untersuchten Varianten der Abwasserentsorgung in er Übersicht dargestellt, und es wird Kostenvergleich anhand er Modellanlage vorgenommen.

Mit der Produktion von Nahrungsmitteln und Rohstoffen bildet die Landwirtschaft die Basis des heutigen menschlichen Das s. Dieses wäre ohne die landwirtschaftliche Urproduktion undenkbar. Die Landwirtschaft trägt ebenfalls zur Erhaltung der Kulturlandschaft bei.

In den neuen Bundesländern hat sich in den letzten Jahrhunderten bis heute e großstrukturierte Landwirtschaft mit leistungsfähigen Betrieben entwickelt. Die landwirtschaftlich genutzte Fläche von rund 1,35 Mio. Hektar des Landes wird von rund 5.150 Betrieben mit über 21.000 Beschäftigten bewirtschaftet. Hohe Erträge im Pflanzenbau und hervorragende Leistungen in der Tierhaltung widerspiegeln die Qualität des Managements und der Fachkräfte in den Betrieben, unterstützt durch die guten Ausbildungsmöglichkeiten, durch die hiesigen Agrarforschung sowie das Know how der Agrarberatung.

Die Landwirtschaft ist in den neuen Bundesländern multifunktional aufgestellt. Schwerpunkte liegen deutlich im Pflanzenbau und der Produktion von Getreide und Ölfrüchten, die über 75 % der Anbaufläche nehmen. Darüber hinaus werden Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben und Futterpflanzen angebaut. Die Veredlung landwirtschaftlicher Produkte als Beitrag zur Steigerung der Bruttowertschöpfung bedarf bei dem bundesweit geringsten Tierbesatz von nur 0,5 Großvieh heiten je Hektar des weiteren Aufbaus.

Der ökologische Landbau erfolgt auf fast 9 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche - Tendenz steigend. Damit ist unser Bundesland Spitzenreiter in Deutschland. Die Obst- und Gemüseproduktion auf über 4.000 Hektar stellt en durchaus erfolgreichen und dynamischen sowie arbeitsintensiven Zweig mit hoher Flächenproduktivität dar. Der Bereich der nachwachsenden Rohstoffe und erneuerbarer Energien/Bioenergie ist im Wachstum begriffen. Über 100.000 ha werden für den Anbau nachwachsender Rohstoffe verwandt, der Bau und der Betrieb von Biogasanlagen bildet für landwirtschaftliche Unternehmen weiteres Standb .

Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz fördert die landwirtschaftliche Entwicklung mit dem Ziel, am Markt ausgerichtete, wettbewerbsfähige und nachhaltig wirtschaftende landwirtschaftliche Unternehmen zu etablieren.

Die Ernährungswirtschaft verbindet in der Wertschöpfungskette Landwirtschaft, Verarbeitung und Handel. Regionale Wertschöpfungsketten haben hier besondere Bedeutung, indem zusätzliche wirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Impulse für die ansonsten eher strukturschwache Region gegeben werden.

In der Entwicklung unseres Landes in den Jahren 2007 -2013 hat die Unterstützung der Unternehmen der Ernährungswirtschaft daher weiterhin e große Bedeutung. Mit der Förderung seitens des Ministeriums soll Beitrag zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse geleistet werden, um insbesondere Voraussetzungen für Erlösvorteile der Erzeuger zu schaffen. Im Vordergrund stehen die Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen und die Schaffung von Arbeitsplätzen.

Fischerei und Fischwirtschaft sind Teil unserer Identität im Norden. Neben ihrer unmittelbaren Bedeutung für die regionale Wirtschaft ist die Fischerei für den Tourismus von unschätzbarem Wert. Fischkutter prägen das Bild der kl en Häfen. Die fischverarbeitende Industrie in den neuen Bundesländern hat en bedeutenden Stellenwert innerhalb der EU. Die Unternehmen bieten vor allem in strukturschwachen Regionen Arbeitsplätze und Zukunftsperspektiven. Die Landesregierung setzt sich dafür , dass dies auch zukünftig so bleibt.

Ziele er verantwortungsbewussten Fischereipolitik im Land den neuen Bundesländern sind daher:

- e nachhaltige, naturschonende Ressourcennutzung

- bessere Zukunftsaussichten für die Fischer

- mehr und sichere Arbeitsplätze im gesamten Fischereisektor

- Ausbau der Aquakultur

Grundpfeiler der nachhaltigen Entwicklung sind die sozialen und wirtschaftlichen Bedürfnisse der Menschen und die Bedürfnisse der Umwelt, in der wir leben. Die nachhaltige Entwicklung versucht diese drei Grundbedürfnisse in klang zu bringen, damit auch die nachfolgenden Generationen ihre Bedürfnisse in sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Ausgewogenheit befriedigen können.

Wichtige Themen, die das Erreichen dieses klanges unterstützen sind: Agenda 21, Allianzen für die Umwelt, der Schutz der Moore, erneuerbare Energien, internationale Beziehungen und Umweltbildung.

Weitere Informationen:

- Agenda 21

- Naturschutz und nachhaltige Regionalentwicklung

- Umweltbildung

- Allianz "Umwelt und Landwirtschaft" in MV

- Umweltallianz Mecklenburg-Vorpommern

- Schutz und Nutzung der Moore in Mecklenburg-Vorpommern

- Umweltindikatoren

- Norddeutsche Partnerschaft zur UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung (NUN)

Die NUN fördert den länderübergreifenden Austausch im Bildungsbereich. Mitglieder sind Hamburg, Schleswig-Holst , Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Bremen nimmt als Gast teil.

er Wald prägt die Landschaft Mecklenburg-Vorpommerns und gehört zum Naturreichtum des Landes. Er ist unverzichtbare natürliche Lebensgrundlage der Menschen und Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Der Wald ist wegen s er Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion nachhaltig zu erhalten und zu mehren.

Die Forstpolitik sichert diese Funktionen des Waldes, indem sie entsprechende Rahmenbedingungen schafft und für den Ausgleich der verschiedenen Interessen am Wald sorgt.

Wichtige Fachdisziplinen bei der Umsetzung der Ziele sind der Waldbau und die Waldökologie, die Holzmarktpolitik und das Jagdwesen.

Weitere Informationen:

- Forstpolitik

- Holzmarktpolitik

- Jagdwesen

- Waldbau/Waldökologie

Dokumente und Publikationen

Naturschutz und Landschaftspflege spielen in den neuen Bundesländern e besondere Rolle. Das Land ist über s e Grenzen hinaus bekannt für s en großen Gewässerreichtum, die langen naturgeprägten Küstenabschnitte, die Bodden, Haffe und Wieke, die Vielzahl von Mooren.

Das Mosaik unterschiedlichster Landschaftstypen mit relativ unzerschnittenen Naturräumen ist zudem Lebensraum für große attraktive Tierarten, die den herausragenden Landschaftsqualitäten des Landes durch ihre Anwesenheit und Verbreitung sichtbaren Ausdruck verleihen. Der Fischotter beispielsweise ist fast flächendeckend im Land verbreitet, etwa 50 Prozent der Seeadlerbrutpaare Deutschlands brüten bei uns, fast der gesamte derzeitige Fischadlerbestand konzentriert sich auf die Bundesländer den neuen Bundesländern und Brandenburg, der Hauptverbreitungsschwerpunkt des Schreiadlers in Deutschland liegt in Mecklenburg-Vorpommern, ungefähr die Hälfte der rund 3.000 in Deutschland vorkommenden Kranichpaare zieht bei uns ihre Jungen groß. B ahe die gesamte, auf der westlichen Zugroute wandernde Kranichpopulation ergänzt in den neuen Bundesländern ihre Energiereserven für den Weiterflug.

Dem Schutz und dem langfristigen Erhalt der Naturausstattung des Landes widmet sich neben den staatlichen und kommunalen Naturschutzverwaltungen mit großem Engagement das Ehrenamt.

Weitere Informationen:

- Schutzgebiete

- Naturschutz und nachhaltige Regionalentwicklung

- Landschaftsplanung in Mecklenburg-Vorpommern

- NATURA 2000

- griffsregelung und Ökokontomaßnahmen

- Zoos und Tiergärten

- Verantwortung für Europas Naturerbe

Dokumente und Publikationen

Unsere Böden mit ihren vielfältigen Funktionen sind kostbares, in ihrer Bedeutung oft unterschätztes Gut: Sie sind nicht vermehrbar, aber leicht zerstörbar. getretene Schäden sind häufig nicht oder nur mit erheblichem Aufwand zu beheben. Oft müssen auf Standorten mit Bodenbelastungen bestimmte Nutzungen geschränkt werden (z.B. Nahrungs- und Futtermittelanbau, Wohnbebauung oder Trinkwasserförderung).

konsequenter Bodenschutz umfasst sowohl die Gefahrenabwehr bei vorhandenen Bodenverunr igungen und Altlasten als auch den vorsorgenden Bodenschutz zum Erhalt der Bodenfunktionen.

Anforderungen und Maßnahmen zum Bodenschutz sind im Bundes-Bodenschutzgesetz und der Bundes-Bodenschutzverordnung festgelegt. (Gesetzes- und Verordnungstext: siehe Menüpunkt "Rechtsvorschriften" unter "Bundesrecht")

Die Politik der Landesregierung M-V ist darauf gerichtet, bestehende schädliche Bodenveränderungen zielgerichtet zu sanieren. Gleichzeitig soll zukünftigen Be trächtigungen vorgebeugt werden. Dafür werden vom Ministerium die notwendigen Rechts- und Förderinstrumente geschaffen. Am 4. Juli 2011 hat der Landtag das Gesetz des Landes den neuen Bundesländern zur Ergänzung und Ausführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes und Änderung anderer Gesetze beschlossen. In Artikel 1 ist das Landesbodenschutzgesetz geregelt; mit dessen Änderung in Artikel 2 sind u.a. die Zuständigkeiten seit dem 1. Juli 2012 bestimmt worden. Seit diesem Zeitpunkt sind die Landräte und Oberbürgermeister der kreisfreien Städte für die Durchführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes, der bodenschützenden Regelungen des Umweltschadensgesetzes, des Landesbodenschutzgesetzes und der aufgrund dieser Gesetze erlassenen Rechtsvorschriften zuständig, soweit durch Rechtsverordnung nichts anderes geregelt ist.

Die Staatlichen Ämter für Landwirtschaft und Umwelt bleiben zuständig für

- die sogenannte Altlastenfreistellung

- die Anordnung der Untersuchung von altlastverdächtigen Flächen und von Altlasten und

- die Anordnung der notwendigen Maßnahmen zur Sanierung von und der notwendigen Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen für Altlasten.

Weitere Informationen:

- Altlasten

- Vorsorgender Bodenschutz

- Flächeninanspruchnahme

- Sanierung devastierter Flächen im ländlichen Raum

- Boden des Jahres

Informationen und Materialien des Bundesverbandes Boden

- Die Böden Deutschlands

Reiseführer des Umweltbundesamtes. U.a. sind vier Standorte aus M-V enthalten.

[PDF, 18 MB]

"Wasser ist Leben" – facher und dringlicher als mit dieser Jahrtausende alten Erkenntnis lässt sich auch heute die Bedeutung des Wassers nicht beschreiben. Dies gilt für e sichere Trinkwasserversorgung, als entscheidender Standortfaktor für die Land- und Forstwirtschaft, für die Industrie, für den Tourismus und als Lebensraum von Flora und Fauna.

den neuen Bundesländern ist gewässerreiches Land. Koordinierung und Ausgleich der verschiedenen Nutzungsansprüche sowie der nachhaltige Schutz der Gewässer sind Aufgabe der Wasserwirtschaft und des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz als oberste Wasserbehörde des Landes.

Weitere Informationen zum Thema:

- Abwasserbeseitigung

- Gewässerschutz

- Hochwasserschutz

- Küstenschutz

- Meeresumweltschutz

- Gewässerunterhaltung und -ausbau

- Wasserrahmenrichtlinie

Abwasserbeseitigung

1990 gab es in den neuen Bundesländern erhebliche Defizite in der Abwasserbeseitigung. Die R igungsleistung vorhandener Kläranlagen war unzureichend. Der Anschlussgrad der Bevölkerung an zentrale öffentliche Kläranlagen betrug 64 Prozent; heute über 86 Prozent.

Derzeit werden in den neuen Bundesländern 573 öffentliche Kläranlagen mit Behandlungskapazitäten größer 50 wohnerwerten (EW) betrieben: davon 411 mit er Ausbaugröße kl er 1.000 EW. Vier Kläranlagen besitzen e Ausbaugröße von über 100.000 EW. Sämtliche Kläranlagen mit Ausbaugrößen von mehr als 10.000 EW verfügen, wie es die Kommunalabwasserverordnung verlangt, neben der mechanisch-biologischen Behandlung über richtungen zur Nitrifikation, Denitrifikation und Phosphorelimination. Teilweise werden diese Techniken auch bei kl eren Kläranlagen gesetzt. Insgesamt werden bei ca. 90 Prozent der anfallenden Abwässer gezielt die Nährstoffe Stickstoff und Phosphor verringert.

Die Länge des öffentlichen Kanalnetzes zur zentralen Abwasserbeseitigung beträgt insgesamt 14.368 Kilometer: davon 9.991 Kilometer Schmutzwasserkanäle, 3.678 Kilometer Regenwasserkanäle und 699 Kilometer Mischwasserkanäle.

Bei weniger als 14 Prozent der Landesbevölkerung erfolgt die Abwasserbeseitigung dezentral über 61.400 Kl kläranlagen, darunter rund 35.700 mit der vorgeschriebenen gezielten biologischen Behandlung. Dazu kommen etwa 12.700 abflusslose Sammelgruben. Gemessen an der Anzahl der langfristig verbleibenden Kl kläranlagen (56.400) verfügen damit rund 37 Prozent der Anlagen noch nicht über die erforderliche Abwasserr igung. Berücksichtigt man den derzeitigen Bestandsschutz von normgerechten Untergrundverrieselungsanlagen während der Geltungsdauer der wasserrechtlichen Erlaubnis, besteht gegenwärtig unmittelbarer Handlungsbedarf bei immerhin noch ca. 10.400 Grundstücken. Weitere 10.300 kommen dann im Laufe der Jahre, nach Auslaufen der Erlaubnisse, hinzu.

Weitere Informationen:

- Kl kläranlagen-Demonstrationsfelder in Mecklenburg-Vorpommern

- Umgang mit Abwasser aus Kl gartenanlagen - Möglichkeiten der Abwasserentsorgung

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Die WRRL fordert für alle europäischen Gewässer en Zustand hoher Wasserqualität und Strukturvielfalt, der genug Lebensraum für Pflanzen und Tiere bietet. Die Bewirtschaftung der Gewässer, das sind Flüsse, Seen, Grundwasser, Übergangsgewässer und Küstengewässer, sind auf dieses Ziel auszurichten.

Leitbild der Richtlinie ist der natürliche Zustand der Gewässer. Gemessen an diesem Leitbild zielt die WRRL darauf, en mindestens "guten Zustand" der Oberflächengewässer und en "guten quantitativen und chemischen Zustand" des Grundwassers der Europäischen Union zu erreichen. Für künstliche und erheblich veränderte Gewässer ist das "gute ökologische Potential" zu erreichen.

Wesentliche Instrumente der WRRL sind:

- e auf das Fluss zugsgebiet bezogene Bewirtschaftung der Gewässer,

- heitliches Bewertungssystem zur stufung des Grundwassers, der Flüsse, Seen und Küstengewässer,

- chemische, strukturelle und biologische Güteziele für die Gewässer,

- enger Zeitplan für das Erreichen dieser Ziele,

- wirtschaftliche Instrumente, die den sorgsamen Umgang mit Wasser fördern,

- Verschlechterungsverbot,

- e umfangreiche Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Umsetzung der WRRL.

Auf er speziellen Internetpräsentation des Landesamts für Umwelt, Naturschutz und Geologie finden Sie weitere Informationen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie im Land Mecklenburg-Vorpommern. Ergänzende Informationen aus der Praxis in den regionalen Bearbeitungsgebieten erhalten Sie auf den Seiten der Staatlichen Ämter für Umwelt und Natur. e wichtige Bund-Länder-Informations-Kommunikationsplattform zur WRRL stellt im Internet der Wasserblick dar.

Weitere Informationen:

- Flussgebiets heiten in MV

- Zustand der Gewässer in MV

- Fristen der WRRL

- Organisation der Umsetzung in MV

- Vorarbeiten zur Erstellung der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme

- Fachberatung Wasserrahmenrichtlinie und Landwirtschaft

Gem same Internetpräsentation des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei M-V sowie der LMS Landwirtschaftsberatung

- Wasserrahmenrichtlinie in den neuen Bundesländern

Internetpräsentation zur Wasserrahmenrichtlinie des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern

ktuell hat der Wasserbau in unserem Lande zwei Kernaufgaben:

- die Gewässer so auszubauen und zu unterhalten, dass das normale Wasserdargebot ohne dass es Schaden erzeugt abfließen kann und - möglichst gleichzeitig -

- den ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern und die Zielvorgaben der europäischen Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen (insbesondere durch Verbesserung der Gewässerdurchgängigkeit und der Gewässerstruktur)

Weitere Informationen:

- Gewässerunterhaltung

Abwasserbeseitigung

1990 gab es in den neuen Bundesländern erhebliche Defizite in der Abwasserbeseitigung. Die R igungsleistung vorhandener Kläranlagen war unzureichend. Der Anschlussgrad der Bevölkerung an zentrale öffentliche Kläranlagen betrug 64 Prozent; heute über 86 Prozent.

Derzeit werden in den neuen Bundesländern 573 öffentliche Kläranlagen mit Behandlungskapazitäten größer 50 wohnerwerten (EW) betrieben: davon 411 mit er Ausbaugröße kl er 1.000 EW. Vier Kläranlagen besitzen e Ausbaugröße von über 100.000 EW. Sämtliche Kläranlagen mit Ausbaugrößen von mehr als 10.000 EW verfügen, wie es die Kommunalabwasserverordnung verlangt, neben der mechanisch-biologischen Behandlung über richtungen zur Nitrifikation, Denitrifikation und Phosphorelimination. Teilweise werden diese Techniken auch bei kl eren Kläranlagen gesetzt. Insgesamt werden bei ca. 90 Prozent der anfallenden Abwässer gezielt die Nährstoffe Stickstoff und Phosphor verringert.

Die Länge des öffentlichen Kanalnetzes zur zentralen Abwasserbeseitigung beträgt insgesamt 14.368 Kilometer: davon 9.991 Kilometer Schmutzwasserkanäle, 3.678 Kilometer Regenwasserkanäle und 699 Kilometer Mischwasserkanäle.

Bei weniger als 14 Prozent der Landesbevölkerung erfolgt die Abwasserbeseitigung dezentral über 61.400 Kl kläranlagen, darunter rund 35.700 mit der vorgeschriebenen gezielten biologischen Behandlung. Dazu kommen etwa 12.700 abflusslose Sammelgruben. Gemessen an der Anzahl der langfristig verbleibenden Kl kläranlagen (56.400) verfügen damit rund 37 Prozent der Anlagen noch nicht über die erforderliche Abwasserr igung. Berücksichtigt man den derzeitigen Bestandsschutz von normgerechten Untergrundverrieselungsanlagen während der Geltungsdauer der wasserrechtlichen Erlaubnis, besteht gegenwärtig unmittelbarer Handlungsbedarf bei immerhin noch ca. 10.400 Grundstücken. Weitere 10.300 kommen dann im Laufe der Jahre, nach Auslaufen der Erlaubnisse, hinzu.

Weitere Informationen:

- Kl kläranlagen-Demonstrationsfelder in Mecklenburg-Vorpommern

- Umgang mit Abwasser aus Kl gartenanlagen - Möglichkeiten der Abwasserentsorgung

Zentrale Aufgaben des Gewässerschutzes in den neuen Bundesländern sind, das ökologische Gleichgewicht der Gewässer zu bewahren oder wiederherzustellen, die Trink- und Brauchwasserversorgung zu gewährleisten und alle anderen Wassernutzungen, die dem Gem wohl dienen, langfristig zu sichern.

In den Bereich des Gewässerschutzes fallen:

- die Gewässerkunde und das Gewässermonitoring

- das Seenprogramm

- der Grundwasserschutz

- die Trinkwasserversorgung

- die Gewässerbewirtschaftung

- die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

- der anlagenbezogener Gewässerschutz und

- die Bekämpfung von Meeresverschmutzungen

Weitere Informationen zum Thema:

- Naturräumliche Situation

- Wasserbeschaffenheit

- Seenprogramm

- Grundwasserschutz

- Trinkwasserversorgung

- Wasserrahmenrichtlinie

- Gewässerbewirtschaftung des Oberflächenwassers

- Anlagenbezogener Gewässerschutz

- Bekämpfung von Meeresverschmutzu

Die Ostsee ist im Weltmaßstab betrachtet relativ kl es, aber überaus sensitives und anfälliges Meer. Dennoch ist sie etwas Besonderes und Lebensader für Mecklenburg-Vorpommern. Die Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns hat e Länge von ca. 1712 Kilometer. Sie bietet e faszinierende und schützenswerte Natur, in der Menschen leben, arbeiten oder sich erholen. Die Zielsetzung des Meeresumweltschutzes ist, nachhaltig wirksame Schutz- und Nutzungskonzepte zu entwickeln und umzusetzen. Dabei müssen u. a. verschiedene Belange mit dem Gewässerschutz in klang gebracht werden: die der Schifffahrt und der Häfen, der Fischerei, der Landwirtschaft und Industrie, der Offshoreaktivitäten, des Kies- und Sandabbaus sowie der Verklappung von Baggergut.

den neuen Bundesländern ist von der maritimen Wirtschaft, vom Tourismus und somit auch von er intakten Natur an und in der Ostsee besonders abhängig. In diesem Zusammenhang wurde das völkerrechtlich verbindliche Helsinki-Über kommen zum Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebiets (HELCOM) begründet. Die Überwachung der Küstengewässer wird im Bund/Länder Messprogramm (BLMP) organisiert. Gem same EU-Richtlinien u. a. (WRRL) und die zukünftige Meeresstrategierichtlinie stellen den rechtlich verbindlichen Schutz der Küstengewässer in em gesamteuropäischen Kontext sicher.

Kontakt

Weitere Informationen:

- Definition Meeresumweltschutz

- Rechtliche Grundlagen für den Meeresumweltschutz

- Meeresüberwachung

- Bekämpfung von Meeresverschmutzungen

- Eutrophierung der Ostsee

- Steckbrief der Ostsee

- Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

Die Küste als Übergangsbereich von Land und Meer ist wichtiger Siedlungs- und Wirtschaftsraum, der aber den vom Meer ausgehenden Gefährdungen ausgesetzt ist. 1.050 Quadratkilometer der Küstenregion Mecklenburg-Vorpommerns können bei Sturmfluten überflutet werden und 265 Kilometer unserer Ostseeküste befinden sich im natürlichen Rückgang.

Die dauerhafte Nutzung der Küste ist daher nur möglich, wenn die vom Meer ausgehenden Gefährdungen minimiert werden. Dies ist Aufgabe des Küstenschutzes. Gegen die Überflutungsgefahr werden z.B. Dünen, Deiche und Uferwände gebaut, gegen den Küstenrückgang kommen u.a. Sandvorspülungen, Buhnen, Wellenbrecher und Ufermauern zum satz.

äche und Flüsse fließen unter normalen Bedingungen in ihren Betten. Nach kräftigen und lang anhaltenden Niederschlägen und/oder er starken Schneeschmelze treten sie aber manchmal auch über die Ufer und überschwemmen ihr Umland. Der Bach oder Fluss führt Hochwasser!

Als Hochwasserschutz werden Baumaßnahmen bezeichnet, die die von Hochwasser ausgehenden Gefahren in den überschwemmungsgefährdeten Gebieten mindern.

In den neuen Bundesländern stellen der Bau und die Verstärkung von Deichen den Schwerpunkt im Hochwasserschutz dar. Er konzentriert sich insbesondere auf die Elbe und ihre Zuflüsse.

Auch die Europäische Kommission hat sich im Jahr 2007 dieses Themas angenommen und e entsprechende Richtlinie zum Hochwasserrisikomanagement vorgelegt.

:Einleitung des gereinigten Abwassers in das Grundwasser

aEinleiten in das Grundwasser

Das Einleiten des gereinigten Abwassers in das Grundwasser über die Untergrundverrieselung bzw. — versickerung setzt voraus, dass eine schädliche Verunreinigung des Grundwassers und des Bodens oder eine sonstige nachteilige Veränderung ihrer Eigenschaften und schädliche Auswirkungen auf Dritte durch die Kleinkläranlage nicht zu besorgen ist.

Die flächenhafte Versickerung hat grundsätzlich Vorrang. Ein unmittelbares Versenken des Abwassers in das Grundwasser ist nicht zulässig. Ein unmittelbares Versenken des Abwassers in den Untergrund ist dann nicht gegeben, wenn die tiefste Stelle der Untergrundversickerungsanlage mindestens 1 m über den höchsten Grundwasserstand liegt.

Allgemeiner Überblick Kleinkläranlagen

Ein wesentliches Ziel der Novellen der Wassergesetze ist es sicherzustellen, dass bei einer Entscheidung für eine dezentrale Entsorgung die zur Anwendung kommenden Kleinkläranlagen auch tatsächlich funktionieren. Dies ist eine Voraussetzung dafür, dass vollbiologische Kleinkläranlagen zukünftig als Ergänzung bzw. Alternative zur zentralen Abwasserentsorgung vermehrt zum Einsatz kommen können und so ggf. hohe Anschlusskosten für zentrale Anschlüsse an Kläranlagen vermieden werden sowie flexibler auf die demografische Entwicklung reagiert werden kann. Ein maßgebliches Kriterium für die Entscheidung über die Frage der zentralen bzw. dezentralen Entsorgung sollte dabei die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit einer Entsorgungsvariante sein.

Häufig gestellte Fragen werden wir hier beantworten:

- Sind überhaupt Gewässerbelastungen aus Kleinkläranlagen vorhanden?

Nur wenige der in den Ländern, Kreisen und Gemeinden vorhandenen Kleinkläranlagen reinigen das Abwasser heute nach den gesetzlichen Vorgaben und können somit als zulässige Alternative zur zentralen Abwasserentsorgung betrachtet werden. Viele Anlagen sind undicht und verunreinigen rechtswidrig das Grundwasser. Der bauliche Zustand stellt nicht selten eine Gefährdung für den Betreiber selbst dar.

Das Abwasser der Betreiber wird in der Regel noch immer nach einer Behandlung in unzureichenden Kleinkläranlagen in die Gewässer eingeleitet. Diese Einleitungen verursachen einen Anteil von 85 % der Gewässerbelastungen aus häuslichem Abwasser. Insbesondere in innerörtlichen und kleineren Gewässern führt dies neben Gesundheitsgefährdungen (Ortshygiene) zu einer inakzeptablen Gewässergüte, die neben einem penetranten Geruch oft auch visuell wahrzunehmen ist. Nicht die Gewässerbelastung der einzelnen Anlage ist somit das Problem, sondern die Belastung aus der großen Anzahl dieser unzureichenden Kleinkläranlagen.

Es sollte daher selbstverständlich und im Interesse eines jeden Bürgers sein, wenn neben der gesicherten Versorgung u. a. mit Strom und Trinkwasser auch die sachgerechte Entsorgung des eigenen Abwassers erfolgt.

- Warum wird jetzt das Thema „Kleinkläranlagen“ in den Novellen der Länder zum Wassergesetz behandelt?

Alle Abwassereinleitungen haben den Anforderungen zu genügen, die in Form von Grenzwerten in den Rechtsvorschriften des Bundes (z. B. der Abwasserverordnung) oder auch der Europäischen Union (z. B. der EG-Kommunalabwasserrichtlinie) vorgegeben sind.

Aufgrund des großen Nachholbedarfs in den neuen Ländern nach der Wende wurden, auch in Übereinstimmung mit den Vorgaben der EU, zunächst vorrangig Abwassereinleitungen in gemeindlichen Gebieten mit mehr als 2.000 Einwohnerwerten saniert. Hierfür wurden Kläranlagen errichtet und diese gemeindlichen Gebiete an diese Anlagen angeschlossen. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit war es hier sinnvoll zentrale Kläranlagen zu errichten.

Nachdem für diese Gebiete bis 2006 alle Kläranlagen in den Ländern errichtet waren, besteht nun die gesetzlich vorgegebene Aufgabe darin, mehr als bisher auch in den gemeindlichen Gebieten mit weniger als 2.000 Einwohnerwerten die unzureichenden Zustände zu beseitigen.

Insbesondere in zersiedelten ländlichen Gebieten lassen sich oftmals zentrale Abwasserbehandlungsanlagen nicht wirtschaftlich errichten bzw. im Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung nicht dauerhaft auslasten. In diesen Gebieten können Kleinkläranlagen als Ergänzung bzw. als eine Alternative zu zentralen Entsorgungssystemen angesehen werden.

Voraussetzung hierfür ist, dass Kleinkläranlagen so errichtet und betrieben werden, dass die seit 2002 gesetzlich geforderten Grenzwerte auch tatsächlich eingehalten werden. Es gilt somit, diese Variante der Abwasserentsorgung so auszugestalten, dass bei nachzuweisender Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Kleinkläranlagen auch die gesetzlich vorgegebenen Anforderungen dauerhaft eingehalten werden.

Hierfür wollen die Novellen der Länder die Wassergesetze die Rahmenbedingungen vorgeben, so dass Kleinkläranlagen zukünftig tatsächlich vermehrt zum Einsatz kommen können und so zu hohe Anschlusskosten für zentrale Anschlüsse an Kläranlagen vermieden werden. Dies ist ein Beitrag zur zukünftigen Stabilisierung von Gebühren und Beiträgen.

Gleichfalls ist sicherzustellen, dass der Betreiber einer neu errichteten oder sanierten Kleinkläranlage die Sicherheit hat, diese auch in einem wirtschaftlich zumutbaren Umfang nutzen zu können, wenn diese Anlage eine längerfristige bzw. die dauerhafte Variante der Abwasserentsorgung darstellt.

- Werden nun vorwiegend Kleinkläranlagen errichtet?

Sicher nicht. Selbst in ländlich geprägten Gebieten ist die zentrale Abwasserentsorgung häufiger die wirtschaftlichere Variante einer dauerhaften Abwasserentsorgung. Die Entscheidung, ob eine ordnungsgemäße Abwasserentsorgung dauerhaft über private Kleinkläranlagen bzw. über öffentliche Abwasseranlagen erfolgen soll, obliegt dem zuständigen Abwasserverband bzw. der eigenentsorgenden Gemeinde.

Maßgeblich für die Entscheidung über die Entsorgungsvariante ist nach Auffassung der Landesregierung neben der Berücksichtigung demografischer Entwicklungen die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit einer abwassertechnischen Lösung. So werden unverhältnismäßig hohe Kosten vermieden und damit die Belastungen der Bürger durch Gebühren und Beiträge insgesamt reduziert.

- Muss ich meine Kleinkläranlage sanieren?

Regelungen zur Sanierung von Abwasseranlagen sind nicht Inhalt der aktuellen Novellen der Wassergesetze. Es gelten die bestehenden Regelungen weiterhin.

Bereits nach dem bisher geltenden Wasserrecht besteht eine Pflicht, vorhandene unzureichende Abwassereinleitungen zu sanieren und diese an den Stand der Technik anzupassen. Dieser Verpflichtung haben auch die Abwassereinleiter von sich aus und falls notwendig auf Anordnung der zuständigen Behörden nachzukommen. Eine Anpassung hat in angemessenen Fristen zu erfolgen. Dies gilt auch für heute noch nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Einleitungen aus Kleinkläranlagen.

Es ist jedoch zunächst nicht beabsichtigt, die Anpassungspflicht an die gesetzlichen Vorgaben mit einer landeseinheitlichen Frist zu versehen. Vielmehr wird auf die Eigenverantwortung und -initiative der Bürger gesetzt, die im Falle der Errichtung dauerhafter Kleinkläranlagen auch mit Fördermitteln unterstützt wird.

Die Sanierung der eigenen Kleinkläranlage ist jedoch in jedem Fall sinnvoll, da zum einen die Umwelt entlastet wird und zum anderen auch Gebühren und unter Umständen auch Beiträge reduziert oder gar ganz vermieden werden können. Die Sanierung einer Kleinkläranlage ist jedoch noch nicht die Gewähr dafür, dass diese auch dauerhaft betrieben werden kann. Hierfür sind die Zustimmung des Abwasserverbandes bzw. der eigenentsorgenden Gemeinde sowie die Einleitungserlaubnis der unteren Wasserbehörde einzuholen.

- Wenn das Gewässer schon „in Ordnung“ ist, müssen dann trotzdem Kleinkläranlagen wie auch öffentliche Abwasseranlagen saniert werden?

Die Regelungen des deutschen Wasserrechts enthalten neben Anforderungen, die den Gewässerzustand berücksichtigen (Immissionsprinzip) auch Anforderungen, die für jede Einleitung unabhängig vom Zustand des Gewässers gelten (Emissionsprinzip). Diese so genannten Mindestanforderungen sind in der Abwasserverordnung des Bundes niedergelegt. Der Abwasserproduzent als Verursacher einer möglichen Umweltbelastung hat diese durch eine Behandlung der Abwässer zu minimieren, unabhängig vom Zustand des zur Einleitung benutzten Gewässers. Diese Regelungen sichern neben den Belangen des Gewässerschutzes auch ein bundesweit einheitliches Anforderungsniveau an Abwassereinleitungen. Sie führen im Ergebnis ihrer Anwendung zu bundesweit vergleichbaren Kostenbelastungen der Bürger für die Abwasserentsorgung. Im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen dienen sie auch der Schaffung gleicher Rahmenbedingungen, so dass keine Bevorzugung der Standorte mit den niedrigsten Umweltschutzanforderungen stattfindet.

- Kann ich jetzt selbst entscheiden, ob ich mich an eine kommunale Kläranlage anschließen lasse oder eine eigene Kleinkläranlage errichte bzw. die vorhandene dauerhaft weiter betreibe?

Nein! Die Abwasserentsorgung ist kein „basisdemokratisches Happening“, sie ist eine öffentliche Aufgabe, die von den Abwasserverbänden bzw. den eigenentsorgenden Gemeinden verantwortungsvoll wahrzunehmen ist. Diese entscheiden u. a. über die Art der Abwasserbehandlung, wobei sie auch nicht frei in ihrer Entscheidung sind, sondern insbesondere an die bundesgesetzlichen Vorgaben, wie z. B. die Einhaltung von Grenzwerten gebunden sind. Diese Vorgaben sind auch bei Grundstücken zu beachten, die nicht an den öffentlichen Kanal angeschlossen sind.

- Wie wird der Bürger über die Abwasserbeseitigungskonzepte informiert?

Die Abwasserbeseitigungskonzeptesollen über geplante Maßnahmen des Abwasserverbandes bzw. der eigenentsorgenden Gemeinde informieren. Damit wird auch ein höheres Maß an Planungssicherheit für die Bürger geschaffen, da eigene Investitionen (z. B. in die Grundstücksentwässerung) besser geplant werden können.

Die Verpflichtung zur Information der Bürger zu einem sehr frühen Planungsstand wird nun erstmalig mit der Pflicht zur Bekanntmachung der Abwasserbeseitigungskonzepteeingeführt. Diese Form der Information der Bürger gibt dem Abwasserverband bzw. der eigenentsorgenden Gemeinde die Möglichkeit nachzuweisen, dass die Abwasserbeseitigungskonzeptesachgerecht und unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Entsorgungsvarianten aufgestellt wurden.

Ergänzend ist anzumerken, dass bei der Planung und Umsetzung von Abwassermaßnahmen generell die Verbandsgremien u. a. hinsichtlich der Vergabe und der Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen ihre Aufsichtsfunktion wahrzunehmen haben. Einwendungen können über den Vertreter der Gemeinde oder auch direkt durch den Bürger in der Verbandsversammlung vorgebracht und diskutiert werden. Grundsätzlich müssen alle Gemeindevertreter in den Verbandsgremien ein Interesse haben, nur wirtschaftlichen Lösungen zuzustimmen. Die Entscheidungen sind regional in eigener Zuständigkeit der Abwasserverbände bzw. der eigenentsorgenden Gemeinden zu treffen.

- Was ist für mich kostengünstiger, der Anschluss an die öffentliche Abwasserentsorgung oder die Errichtung / Sanierung einer Kleinkläranlage?

Die Kosten für eine den Anforderungen an den Stand der Technik entsprechende Kleinkläranlage für maximal vier Einwohner betragen mit Einbau und Transport durchschnittlich etwa 6.000 Euro. Die Investitionskosten schwanken jedoch stark in Abhängigkeit vom Typ der gewählten Kleinkläranlage. Auch Anlagen für weniger als 3.000 Euro sind am Markt erhältlich.

Die jährlichen Kosten der Wartung liegen je nach Bundesland für vollbiologische Kleinkläranlagen bei etwa 100 bis 300 Euro. Die Kosten für die Kontrolle durch die Abwasserbeseitigungspflichtigen können sich auf durchschnittlich etwa 50 Euro pro Jahr belaufen.

Unabhängig von den genannten Kosten entstehen für die Betreiber von Kleinkläranlagen aufgrund anderer Gesetze (beispielsweise dem Kommunalabgabengesetz) Abgabenbelastungen, zum Beispiel für die Entsorgung des Fäkalschlamms.

Den vorgenannten Kosten können für diese Grundstückseigentümer keine oder geringere Abwasserbeiträge und eine geringere Einleitergebühr gegenüber stehen. Auch eine mögliche Förderung wäre gegebenenfalls zu berücksichtigen.

Für den Anschluss an öffentliche Abwasseranlagen gelten die Kosten, die sich aus den Gebühren- und Beitragssatzungen der Abwasserverbände bzw. eigenentsorgenden Gemeinden ergeben. Im Vergleich mit den Investitionskosten einer Kleinkläranlage ist für den zentralen Anschluss kleiner bis mittelgroßer Grundstücke ist in der Regel ein kaum geringerer Beitrag zu entrichten.

- Kann sich der Verband aus der Verantwortung für die Entsorgung meines Grundstückes stehlen?

Nein! Ein Abwasserverband bzw. die eigenentsorgende Gemeinde kann nur dann von der Pflicht zur Abwasserentsorgung des Grundstückes befreit werden, wenn ein „unvertretbar hoher Aufwand“ der öffentlichen Entsorgung festzustellen ist. Dies ist regelmäßig nur dann der Fall, wenn eine grundstücksbezogene private Entsorgung über Kleinkläranlagen unter Berücksichtigung der Investitions- und Betriebskosten kostengünstiger ist als die öffentliche Entsorgung.

Für die Verfahren zur Befreiung sind für diese Grundstücke Kostenvergleiche gegenüber der zuständigen unteren Wasserbehörde zu führen, wenn eine dauerhafte Befreiung vorgesehen ist. Eine willkürliche eigene Entscheidung des Abwasserverbandes bzw. der eigenentsorgenden Gemeinde ist in dieser wichtigen Frage ausgeschlossen.

- Welche Verantwortung trage ich als Besitzer einer Kleinkläranlage?

Der Besitzer einer Kleinkläranlage steht in der Pflicht, die wasserrechtlichen bzw. im Falle der Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen auch die satzungsrechtlichen Vorgaben einzuhalten. Diese Vorgaben kann er nur einhalten, wenn seine Kleinkläranlage tatsächlich funktioniert.

Auch trägt er die Verantwortung für Schäden, die von ihm durch seine Anlage verursacht werden. Selbst das Strafgesetzbuch (§ 324) enthält Regelungen für den Fall von Gewässerverunreinigungen. Neben den Schäden an Gewässern, die durch eine unzureichende Behandlung der Abwässer hervorgerufen werden, können insbesondere aufgrund des schlechten Bauzustandes vieler Altanlagen u. a. Personen- und Sachschäden (z. B. Einsturzgefahr im Rahmen der Fäkalschlammabfuhr) verursacht werden.

- Wird die Sanierung oder der Ersatzneubau von Kleinkläranlagen unterstützt?

Die Förderung von Kleinkläranlagen ist nicht Inhalt der Novelle des Thüringer Wassergesetzes. Diese ist jedoch ergänzend vorgesehen. Eine Förderung soll für den Ersatzneubau oder die Nachrüstung von Kleinkläranlagen gewährt werden, die der Entwässerung von Grundstücken dienen, die nicht innerhalb von 15 Jahren bzw. dauerhaft nicht an eine kommunale Kläranlage angeschlossen werden. Ob und wann ein solcher Anschluss stattfinden soll, ist dem jeweiligen Abwasserbeseitigungskonzept des Abwasserverbandes bzw. der eigenentsorgenden Gemeinde zu entnehmen.

In Folge der Novellierung des Thüringer Wassergesetzes tritt auch die Richtlinie zur Förderung von Kleinkläranlagen in Kraft.

Weitere finanzielle Vorteile können sich aus den jeweiligen Gebühren- und Beitragssatzungen ergeben. Konkrete Angaben sind dort zu entnehmen.

Zur Entwicklung der dezentralen Abwasserentsorgung ist jeder Abwasserverband bzw. jede eigenentsorgende Gemeinde gefordert, Möglichkeiten der Kostensenkung für die Bürger auszuschöpfen. Denkbar ist hier die gemeinsame Beschaffung von Kleinkläranlagen durch den Abwasserverband bzw. die eigenentsorgende Gemeinde, die in der Regel einen günstigeren Stückpreis für die Kleinkläranlagen auf dem Markt erreichen werden. Ebenso kann auf der Grundlage von Verträgen zwischen dem Abwasserverband bzw. der eigenentsorgende Gemeinde und dem Bürger auch die Übernahme der Betriebsführung der Anlage vereinbart werden.

- Müssen Kleinkläranlagen eine Zulassung haben?

Grundlage für die Auslegung und die Gestaltung der technischen Kleinkläranlagen sind die entsprechenden DIN-Vorschriften. Für die naturnahen Kleinkläranlagen in Form von Pflanzenkläranlagen und Abwasserteichen findet zu diesem Zweck das Regelwerk des Fachverbandes DWA Anwendung. Die Erklärung der Hersteller von Kleinkläranlagen, dass DIN-Vorschriften bzw. das DWA-Regelwerk berücksichtigt wurden, sichert nicht die Funktionsfähigkeit der Anlagen. Diesem Zweck dient die Durchführung eines Zulassungsverfahrens beim Deutschen Institut für Bautechnik (DIBT) in Berlin. Hier wird auf Versuchsfeldern die dauerhafte Eignung der Anlagen hinsichtlich der Einhaltung der wasserrechtlichen Anforderungen nachgewiesen. Im Falle der Eignung erhält die Anlage die Zulassung und damit Bürger und Behörden die Sicherheit, dass diese Anlagen auch dauerhaft funktionieren. Aktuell gibt es am Markt mehr als 140 verschiedene Kleinkläranlagentypen, die über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung verfügen. Die Errichtung von „selbstgebauten“ Kleinkläranlagen ist nicht zulässig. Diese in der Vergangenheit häufig praktizierte Vorgehensweise ist auch maßgeblich für den schlechten Zustand der dezentralen Entsorgung in Thüringen.

In der Praxis finden Abwasserteiche auf den Grundstücken privater Betreiber in der Regel keine Anwendung. Pflanzenkläranlagen haben einen Anteil von 0,02 % an den vorhandenen Kleinkläranlagen in Thüringen. Sie spielen somit de facto nur eine sehr untergeordnete Rolle. Klärschlamm-Entsorgung Neuerdings stehen jedoch auch Pflanzenkläranlagen (zurzeit 4 Anlagentypen) zur Verfügung, die über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung verfügen, so dass der Bürger auch diese Variante der Abwasserbehandlung nutzen kann.

- Warum sind Wartungsverträge für vollbiologische Kleinkläranlagen erforderlich?

Einleitungen aus Kleinkläranlagen verursachen einen Großteil der Gewässerbelastungen aus kommunalen Abwassereinleitungen. Ursache hierfür ist neben dem allgemein schlechten baulichen Zustand der Anlagen insbesondere die Tatsache, dass die Mehrzahl der Kleinkläranlagen in Thüringen nicht ordnungsgemäß betrieben wird. Fäkalschlamm-Kompostierung Die regelmäßige und fachgerechte Wartung ist ein wesentlicher Bestandteil der ordnungsgemäßen Betriebsführung einer Kleinkläranlage.

Da es sich bei den Betreibern von vollbiologischen Kleinkläranlagen fast ausschließlich um Privatpersonen handelt, die in der Regel nicht über das zur fachgerechten Wartung einer vollbiologischen Kleinkläranlage benötigte Fachwissen verfügen, kann die Verpflichtung zur Wartung von diesem Personenkreis in aller Regel nicht erfüllt werden. Um den ordnungsgemäßen Betrieb der Kleinkläranlagen zu gewährleisten, ist daher der Abschluss eines Wartungsvertrages mit einem Fachbetrieb erforderlich. Dies gilt unabhängig davon, ob aus einer Kleinkläranlage in einen öffentlichen Abwasserkanal oder direkt in ein Gewässer eingeleitet wird.

Auch für die vollbiologischen Kleinkläranlagen, die in einen öffentlichen Abwasserkanal das Abwasser einleiten, ist ein Wartungsvertrag mit einem Fachbetrieb nachzuweisen. Fäkalschlamm-Kompostierung Die Anforderungen an diesen Fachbetrieb werden erst noch in der Kleinkläranlagen-Verordnung festgelegt. - Was muss ich beachten, wenn ich eine vorhandene Kleinkläranlage ersetzen möchte?

Grundsätzlich darf die Sanierung bzw. die Neuerrichtung von Kleinkläranlagen der Abwasserbeseitigungskonzeption des Abwasserverbandes bzw. der eigenentsorgenden Gemeinde nicht zuwiderlaufen. Zur Vermeidung von späteren Streitigkeiten ist daher zu empfehlen, immer vorab die Zustimmung des Abwasserverbandes bzw. der eigenentsorgenden Gemeinde einzuholen. Bei der beabsichtigten direkten Einleitung von behandeltem Abwasser aus der Kleinkläranlage in ein Gewässer (auch Grundwasser) ist auch immer die zuständige untere Wasserbehörde hinsichtlich der zu beachtenden Anforderungen zu befragen und eine Einleitungserlaubnis zu beantragen. Klärschlamm Für die Fälle, dass eine vorhandene Kleinkläranlage weitergenutzt werden soll, ist die Einbeziehung des Herstellers der für die Nachrüstung vorgesehenen Technik zu empfehlen. Vorzugsweise kann dieser Hersteller eine verwertbare Aussage hinsichtlich der Eignung des vorhandenen Baukörpers für eine Nachrüstung machen. Auch der Abwasserverband bzw. die eigenentsorgende Gemeinde kann in diesen Fällen beratend tätig werden.

Hinsichtlich der Frage der Eignung der verschiedenen Kleinkläranlagentypen empfiehlt sich, neben den Aussagen der Hersteller von Kleinkläranlagen auch die Beratung der Abwasserverbände bzw. der eigenentsorgenden Gemeinden in Anspruch zu nehmen. Hier liegen oftmals auch Erfahrungen bezüglich der Kosten der Anlagen vor. Neben der neutralen Beratung in den genannten Fragen kann man sich hier nach dem Inkrafttreten der Förderrichtlinie auch zum Förderverfahren erkundigen. - Wie sicher ist meine Investition in eine neue Kleinkläranlage? Fäkalschlamm

Für sanierte Kleinkläranlagen wird nach deren Inbetriebnahme ein Bestandsschutz von maximal 15 Jahren eingeführt und der Abwasserverband bzw. die eigenentsorgende Gemeinde ist gehindert, einen Kanalanschluss vorzuschreiben, wenn- das Grundstück nicht innerhalb der nächsten 15 Jahren nach der Bekanntmachung des Abwasserbeseitigungskonzeptes an eine öffentliche Abwasseranlage (öffentlicher Kanal) angeschlossen werden soll und

- eine Befreiung des Abwasserverbandes bzw. der eigenentsorgenden Gemeinde von der Abwasserbeseitigungspflicht besteht.

Ein Bestandsschutz von 15 Jahren wird auch gewährt, wenn eine Behörde die Sanierung der Kleinkläranlage angeordnet hat.

Nur in den zuvor genannten Fällen ist der Grundstückseigentümer vom Anschluss- und Benutzungszwang aufgrund der Gesetzesänderung befreit. Eine generelle Befreiung aller Grundstückseigentümer, die bisher über eine Kleinkläranlage verfügen, ist damit nicht verbunden.

Der beabsichtigte Bestandsschutz für vollbiologische Kleinkläranlagen von 15 Jahren orientiert sich an den Erwartungen zur Haltbarkeit der Anlage bzw. Anlagenteile. Ein genereller Bestandsschutz kann nicht über die erwartete Haltbarkeit einer Anlage hinaus gewährt werden. Klärschlamm-Kompostierung Klärschlamm-Entsorgung Klärschlamm-Kompost, Klärschlamm absaugen, Fäkalschlamm-Entsorgung Fäkalschlamm-Kompostierung Dass diese Anlagen bei entsprechendem Zustand und fortbestehender Eignung auch länger betrieben werden können, ist bei Beachtung der Interessen des Abwasserverbandes bzw. der eigenentsorgenden Gemeinde unbestritten.

Sofern der Abwasserverband bzw. die eigenentsorgende Gemeinde von der Beseitigungspflicht für ein Grundstück endgültig befreit wurde, ist davon auszugehen, dass die Kleinkläranlage auch die endgültige Variante der Abwasserentsorgung für dieses Grundstück ist.

- Fäkalschlamm-Entsorgung Klärschlamm-Kompostierung Wer ist für die Entsorgung des Fäkalschlamms aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben verantwortlich?

Bei den vorhandenen, aber auch bei neuen oder nachgerüsteten Kleinkläranlagen fällt Fäkalschlamm an. Wie bisher ist der Abwasserverband bzw. die eigenentsorgende Gemeinde für dessen ordnungsgemäße Entsorgung verantwortlich.

- Kann ich das in einer modernen Kleinkläranlage behandelte Abwasser auch auf meinem eigenen Grundstück versickern und nicht wie bisher in den öffentlichen Kanal einleiten?

Nein! Für die Einleitung in das Grundwasser ist eine Einleitungserlaubnis der unteren Wasserbehörde beim Landratsamt erforderlich. Abwassergrube Entshlammung Klärschlamm Klärgrube Eine solche wird regelmäßig nicht erteilt, wenn ein Kanalanschluss bereits vorliegt. Hier übt der Abwasserverband bzw. die eigenentsorgende Gemeinde den Anschluss- und Benutzungszwang, der für den Aufbau einer ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung erforderlich ist, aus. Die Reinigungsleistung der modernen Kleinkläranlage kann jedoch im Rahmen der jeweiligen Satzungen gebührenmindernd berücksichtigt werden, sofern bisher kein Anschluss des Grundstückes an eine kommunale Kläranlage erfolgte.

Abfuhr des Abwassers abflussloser Sammelgruben und des Klärschlamms

aus Kleinkläranlagen

1. Begriffe und Definitionen

In abflusslosen Sammelgruben wird das Abwasser gesammelt; sie sind keine

Abwasserbehandlungsanlagen.

Errichtung und Betrieb abflussloser Sammelgruben müssen gemäß Wassergesetz den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

Hiernach haben abflusslose Sammelgruben – wie im Übrigen auch

Kleinkläranlagen - wasserdicht, standsicher, dauerhaft und korrosionsbeständig zu

sein, so dass eine schädliche Verunreinigung des Grundwassers oder eine sonstige

nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften nicht zu besorgen ist. Nach der Bauordnung müssen abflusslose

Sammelgruben und Kleinkläranlagen Klärgrube Entschlammung Kompostierung Entsorgung darüber hinaus u.a. ausreichend

groß sein und über eine dichte und sichere Abdeckung sowie über Reinigungsund

Entleerungsöffnungen verfügen.

Kleinkläranlagen sind Abwasserbehandlungsanlagen mit einem Abwasserzufluss

von bis zu 8 m3 Abwasser pro Tag (dies entspricht in etwa einer Anschlusskapazität

von bis zu 50 EW). Kleinkläranlagen haben den in der Richtlinie des Ministeriums

für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung über den Einsatz von

Kleinkläranlagen im Folgenden: „Kleinkläranlagenrichtlinie“,

vorgegebenen Anforderungen zu entsprechen.

Zur Umsetzung des Gewässerschutzes ist es u.a. erforderlich, eine regelmäßige

bzw. bedarfsgerechte Entschlammung der Kleinkläranlage vorzunehmen und so

deren Funktion und somit deren Leistungsfähigkeit dauerhaft sicherzustellen (Ziffer

10 der Kleinkläranlagenrichtlinie). Für einen ordnungsgemäßen Betrieb der

jeweils eingesetzten Kleinkläranlage sind die in den allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassungen und den Betriebsanweisungen der Kleinkläranlagenhersteller getroffenen

- verfahrenstechnisch bedingt unterschiedlichen - Festlegungen hinsichtlich

des Schlammräumungsintervalls und -umfangs zu beachten. Liegen keine derartigen

Angaben vor, sind die im wasserrechtlichen Erlaubnisbescheid der unteren

Wasserbehörde enthaltenen diesbezüglichen Vorgaben maßgebend.

KKN-Umwelttechnik liefert in die nachfolgend aufgelisteten Städte Kreise und Gemeinden von Sachsen-Anhalt kostenfrei

|

Ahlsdorf Aken (Elbe) Aland Allstedt Alsleben (Saale) Altenhausen |

Altmärkische Höhe Altmärkische Wische Am Großen Bruch An der Poststraße Angern Annaburg |

Apenburg-Winterfeld Arendsee (Altmark) Arneburg Arnstein Aschersleben Ausleben |

|

Bad Bibra Bad Dürrenberg Bad Lauchstädt Bad Schmiedeberg Bad Suderode Balgstädt Ballenstedt Barby Barleben Barnstädt |

Beendorf Beetzendorf Benndorf Berga Bernburg (Saale) vollbiologische Kleinkläranlage Biederitz Bismark (Altmark) Bitterfeld-Wolfen Blankenburg (Harz) Blankenheim |

Bördeaue Börde-Hakel Bördeland Borne Bornstedt Braunsbedra Brücken-Hackpfüffel Bülstringen Burg vollbiologische Kleinkläranlage Burgstall |

|

Calbe (Saale) Calvörde |

Colbitz |

Coswig (Anhalt) |

|

Dähre Dessau-Roßlau |

Diesdorf Ditfurt |

Droyßig |

|

Eckartsberga Edersleben Egeln |

Eichstedt (Altmark) Eilsleben Eisleben, Lutherstadt |

Elbe-Parey Elsteraue Erxleben |

|

Falkenstein/Harz Farnstädt |

Finne Finneland |

Flechtingen Freyburg (Unstrut) |

|

Gardelegen, Hansestadt Genthin Gerbstedt Gernrode Giersleben |

Gleina Goldbeck Gommern Goseck Gräfenhainichen |

Gröningen Groß Quenstedt Güsten Gutenborn |

|

Halberstadt vollbiologische Kleinkläranlage Haldensleben vollbiologische Kleinkläranlage Halle (Saale) Harbke Harsleben Harzgerode |

Hassel Havelberg, Hansestadt Hecklingen Hedersleben Helbra Hergisdorf |

Hettstedt Hohe Börde Hohenberg-Krusemark Hohenmölsen Hötensleben Huy |

|

Iden Ilberstedt |

Ilsenburg (Harz) |

Ingersleben |

|

Jerichow |

Jessen (Elster) |

Jübar |

|

Kabelsketal Kaiserpfalz Kalbe (Milde) Kamern Karsdorf |

Kelbra (Kyffhäuser) Kemberg Klietz Klostermansfeld Klötze |

Könnern Köthen (Anhalt) vollbiologische Kleinkläranlage Kretzschau Kroppenstedt Kuhfelde |

|

Landsberg Lanitz-Hassel-Tal |

Laucha an der Unstrut Leuna |

Loitsche-Heinrichsberg Lützen |

|

Magdeburg Mansfeld Meineweh Merseburg vollbiologische Kleinkläranlage |

Mertendorf Möckern Molauer Land |

Möser Mücheln (Geiseltal) Muldestausee (Gemeinde) |

|

Naumburg (Saale) vollbiologische Kleinkläranlage Nebra (Unstrut) |

Nemsdorf-Göhrendorf Niedere Börde |

Nienburg (Saale) Nordharz |

|

Oberharz am Brocken Obhausen Oebisfelde-Weferlingen |

Oranienbaum-Wörlitz Oschersleben (Bode) Osterburg (Altmark), Hansestadt |

Osterfeld Osternienburger Land Osterwieck |

|

Petersberg |

Plötzkau |

|

Quedlinburg |

Querfurt |

|

Raguhn-Jeßnitz Rieder |

Rochau Rogätz |

Rohrberg |

|

Salzatal Salzwedel, vollbiologische Kleinkläranlage vollbiologische Kleinkläranlage Sandau (Elbe) Sandersdorf-Brehna Sangerhausen vollbiologische Kleinkläranlage Schkopau Schnaudertal Schollene Schönburg |

Schönebeck (Elbe) Schönhausen (Elbe) Schraplau Schwanebeck Seegebiet Mansfelder Land Seehausen (Altmark) Seeland Selke-Aue Sommersdorf |

Staßfurt Steigra Stendal, vollbiologische Kleinkläranlage vollbiologische Kleinkläranlage Stößen Südharz Südliches Anhalt Sülzetal Süplingen |

|

Tangerhütte Tangermünde |

Teuchern Teutschenthal |

Thale |

|

Ummendorf |

|

Völpke |

|

Wallhausen Wallstawe Wanzleben-Börde Wefensleben Wegeleben Weißenfels |

Werben (Elbe), Hansestadt Wernigerode Westheide Wethau Wetterzeube Wettin-Löbejün |

Wimmelburg Wittenberg, Lutherstadt vollbiologische Kleinkläranlage Wolmirsleben Wolmirstedt Wust-Fischbeck |

|

Zahna-Elster Zehrental |

Zeitz Zerbst/Anhalt |

Zielitz Zörbig |

KKN-Umwelttechnik liefert in die nachfolgend aufgeliesteten Städte Kreise und.

Ahlum, Algenstedt in Sachsen-Anhalt, Altensalzwedel, Altmersleben, Apenburg, Badel, Bandau, Beetzendorf, Benkendorf, Wiepke, Winkelstedt, Winterfeld, Zethlingen, Zichtau, Ziemendorf, Altmarkkreis Salzwedel, Altmark, Anhalt-Zerbst, Aschersleben-Staßfurt, Aschersleben, Staßfurt, Anhalt, Zerbst, Burgenlandkreis, Burgen, Bördekreis, Börde, Jerichower Land, Jerichow, Bernburg, Bitterfeld, Halberstadt, Köthen, Quedlinburg in Sachsen-Anhalt, Sangerhausen, Schönebeck, Stendal, Weißenfels, Wernigerode, Wittenberg, Mansfelder Land, Mansfeld, Merseburg-Querfurt, Merseburg, Querfurt, Ohrekreis, Ohre, Saalkreis, Saal in Sachsen-Anhalt, Dessau, Halle, Magdeburg Sachsen-Adorf, Altenberg Sachsen-Anhalt, Altmittweida, Amtsberg

Annaberg-Buchholz, Arnsdorf, Arzberg, Aue

Auerbach, Auerbach/Vogtland, Augustusburg, Bad Brambach

Bad Düben, Bad Elster Sachsen-Anhalt, Bad Gottleuba-Berggießhübel, Bad Lausick

Bad Muskau, Bad Schandau, Bärenstein, Bärenstein

Bahretal, Bannewitz, Bautzen, Beierfeld

Beiersdorf, Beilrode, Belgern, Bennewitz

Bergen, Bernsbach Sachsen-Anhalt, Bernsdorf, Bernstadt

Bischofswerda, Bobritzsch, Bockau, Bockelwitz

Böhlen, Börnichen/Erzgebirge, Bösenbrunn, Borna

Borsdorf, Borstendorf, Brand-Erbisdorf, Brandis

Breitenbrunn/Erzgebirge, Bretnig-Hauswalde, Burgstädt, Burgstein

Burkhardtsdorf, Callenberg Sachsen-Anhalt, Cavertitz, Chemnitz

Claußnitz, Colditz, Coswig Sachsen-Anhalt, Crimmitschau

Crinitzberg, Crostau, Crostwitz Sachsen-Anhalt, Crottendorf

Cunewalde, Dahlen, Delitzsch Sachsen-Anhalt, Demitz-Thumitz

Dennheritz, Deutschneudorf, Deutzen Sachsen-Anhalt, Diera-Zehren

Diesbar-Seußlitz, Dippoldiswalde, Dittelsdorf, Doberschau-Gaußig

Doberschütz, Döbeln, Dohma Sachsen-Anhalt, Dohna

Dommitzsch, Dorfchemnitz bei Sayda, Dorfhain, Drebach

Dreiheide, Dresden, Dürrröhrsdorf-Dittersbach, Ebersbach

Ebersbach, Ebersbach/Sachsen, Ehrenfriedersdorf, Eibenstock

Eichigt, Eilenburg, Ellefeld, Elsnig

Elsterberg, Elsterheide, Elstertrebnitz, Elstra

Elterlein, Eppendorf, Erlabrunn, Erlau

Erlbach-Kirchberg, Erlbach, Espenhain, Eulatal

Eulowitz, Falkenau, Falkenhain, Falkenstein/Vogtland

Flöha, Frankenberg/Sachsen, Frankenstein, Frankenthal

Frauenstein, Fraureuth, Freiberg, Freital

Friedersdorf, Frohburg, Gablenz, Gahlenz

Geising, Geithain, Gelenau/Erzgebirge, Geringswalde

Gersdorf, Gersdorf, Geyer, Glashütte

Glaubitz, Glauchau, Göda, Görlitz

Gohrisch, Gompitz, Gornau/Erzgebirge, Gornsdorf

Grimma, Gröditz, Groitzsch, Groß Düben

Großbardau, Großbothen, Großdubrau, Großenhain

Großharthau, Großhartmannsdorf, Großhennersdorf, Großlehna

Großnaundorf, Großolbersdorf, Großpösna, Großpostwitz/Oberlausitz

Großröhrsdorf, Großrückerswalde, Großschirma, Großschönau

Großschweidnitz, Großtreben-Zwethau, Großweitzschen, Grünau

Grünbach, Grünhain, Grünhainichen, Guttau

Hähnichen, Härtensdorf, Hainewalde, Hainichen

Halsbrücke, Hammerbrücke, Hartenstein, Hartha

Hartmannsdorf bei Kirchberg, Hartmannsdorf, Hartmannsdorf-Reichenau, Haselbachtal

Heidenau, Heidersdorf, Heinsdorfergrund, Hermsdorf/Erzgebirge

Herrnhut, Heuersdorf, Heynitz, Hilbersdorf

Hinterhermsdorf, Hirschfeld, Hirschfelde, Hirschstein

Hochkirch, Höckendorf, Hohburg, Hohendubrau

Hohenstein-Ernstthal, Hohndorf, Hohnstein, Hohwald

Horka, Hormersdorf, Hoyerswerda, Jahnsdorf/Erzgebirge

Jesewitz, Jöhstadt, Johanngeorgenstadt, Jonsdorf

Käbschütztal, Kamenz, Ketzerbachtal, Kirchberg

Kirnitzschtal, Kirschau, Kittlitz, Kitzen

Kitzscher, Klingenthal/Sachsen, Klipphausen, Klitten

Knappensee, Königsbrück, Königshain, Königshain-Wiederau

Königstein/Sächsische Schweiz, Königswalde, Kohren-Sahlis, Kossa

Kreba-Neudorf, Kreischa, Kriebstein, Krostitz

Kubschütz, Kurort Berggießhübel, Lampertswalde, Langebrück

Langenbernsdorf, Laußig, Lauta, Lauter/Sachsen

Lawalde, Leipzig, Leisnig, Lengefeld

Lengenfeld, Leuben-Schleinitz, Leubnitz, Leubsdorf

Lichtenau, Lichtenberg, Lichtenberg/Erzgebirge, Lichtenstein/Sachsen

Lichtentanne, Liebschützberg, Liebstadt, Limbach-Oberfrohna

Limbach, Lobstädt, Löbau, Löbnitz

Lößnitz, Lohmen, Lohsa, Lommatzsch

Lugau/Erzgebirge, Lunzenau, Machern, Malschwitz

Marienberg, Markersbach, Markersdorf, Markkleeberg

Markneukirchen, Markranstädt, Meerane, Mehltheuer

Meißen, Mildenau, Mittelherwigsdorf, Mittweida

Mochau, Mockrehna, Morgenröthe-Rautenkranz, Moritzburg

Mügeln, Müglitztal, Mühlau, Mühlental

Mühltroff, Mülsen, Mülsen Sankt Jacob, Mülsen Sankt Micheln

Mülsen Sankt Niclas, Mulda/Sachsen, Mutzschen, Mylau

Narsdorf, Naundorf, Naunhof, Nauwalde

Neißeaue, Nerchau, Neschwitz, Netzschkau

Neuensalz, Neuhausen/Erzgebirge, Neukieritzsch, Neukirch/Lausitz

Neukirchen/Erzgebirge, Neukirchen/Pleiße, Neukyhna, Neumark

Neusalza-Spremberg, Neuschönburg, Neustadt in Sachsen, Neustadt/Vogtland

Niederau, Niederdorf, Niederfrohna, Niederschöna

Niederstriegis, Niederwiesa, Niederwürschnitz, Niesky

Nossen, Nünchritz, Obercunnersdorf, Oberlichtenau

Oberlungwitz, Oberschöna, Oberwiera, Oberwiesenthal

Ockerwitz, Oderwitz, Oederan, Oelsnitz

Oelsnitz/Erzgebirge, Ohorn, Olbernhau, Olbersdorf

Oppach, Ortmannsdorf, Oschatz, Ostrau

Ottendorf-Okrilla, Otterwisch, Oybin, Panschwitz-Kuckau

Parthenstein, Pausa, Pegau, Penig

Pennrich, Pfaffroda, Pflückuff, Pirna

Plauen, Pobershau, Pockau, Pöhl

Pöhla, Porschdorf, Pretzschendorf, Priestewitz

Pulsnitz, Quitzdorf am See, Rabenau, Rackwitz

Radeberg, Radebeul, Radeburg, Räckelwitz

Raschau, Rathen, Rathmannsdorf, Rechenberg-Bienenmühle

Regis-Breitingen, Reichenbach/Oberlausitz, Reichenbach/Vogtland, Reinhardtsdorf-Schöna

Reinhardtsgrimma, Reinsberg, Reinsdorf, Remse

Reuth, Riesa, Rietschen, Rittersgrün

Rochlitz, Rodewisch, Röderaue, Rötha

Roitzsch, Rosenthal-Bielatal, Rossau, Roßwein

Rothenburg/Oberlausitz, Sankt Egidien, Sayda, Scharfenstein

Scheibenberg, Schildau, Schirgiswalde, Schkeuditz

Schleife, Schlema, Schlettau, Schmiedeberg

Schneeberg, Schönau-Berzdorf a. d. E., Schönau, Schönbach

Schönberg, Schöneck/Vogtland, Schönfeld, Schönheide

Schönteichen, Schönwölkau, Schwarzenb./Erzgebirge, Schwepnitz

Sebnitz, Sehmatal, Siebenlehn, Sohland am Rotstein

Sornzig-Ablaß, Sosa, St. Egidien, Stadt Wehlen

Stauchitz, Steina, Steinbach, Steinberg

Steinigtwolmsdorf, Stollberg/Erzgebirge, Stolpen, Strahwalde

Strehla, Striegistal, Struppen, Stützengrün

Syrau, Tannenberg, Tannenbergsthal/Vogtland, Taubenheim

Taucha, Taura, Tauscha, Thalheim/Erzgebirge

Thallwitz, Tharandt, Theuma, Thiendorf

Thierfeld, Thümmlitzwalde, Thum, Thurm

Tiefenau, Tiefenbach, Tirpersdorf, Torgau

Trebendorf, Trebsen/Mulde, Treuen, Triebel/Vogtland

Triebischtal, Trossin, Uhyst, Unkersdorf

Venusberg, Wachau, Waldenburg, Waldheim

Waldhufen, Waldkirchen/Erzgebirge, Waltersdorf, Wechselburg

Weinböhla, Weischlitz, Weißbach, Weißenberg

Weißenborn/Erzgebirge, Weißig am Raschütz, Weißkeißel, Weißwasser

Werda, Werdau, Wermsdorf, Wiedemar

Wiednitz, Wiesa, Wiesen, Wiesenburg

Wildenfels, Wildenhain, Wilkau-Haßlau, Wilsdruff

Wilthen, Wittichenau, Wolkenstein, Wülknitz

Wulm, Wurzen, Wyhratal, Zabeltitz

Zeithain, Zettlitz, Ziegra-Knobelsdorf, Zinna

Zittau, Zöblitz, Zöllmen, Zschadraß

Zschaitz-Ottewig, Zschepplin, Zschocken, Zschopau

Zschorlau, Zschortau, Zwenkau, Zwickau

Zwochau, Zwönitz, Zwota,