- Voll-Biologische Komplett Kleinkläranlagen im Kunststoff/PE-Tank

- Voll-Biologische Komplett Kleinkläranlagen in Beton-Klärgrube

- Voll-Biologische Kleinkläranlagen als Nachrüstung

- Pflanzenkläranlagen nach DWA

- Beton- Sammelgruben / -Klärgruben

- Kunststoff, PE, Sammel- Klärgruben

- Regenwasser-Zisterne Beton

- Regenwassersammelgrube PE Kunststoff

- Fahrsilo Mistplatten silo-entwässerung

- Wartung Dichtheitsprüfung

- Baden-Württemberg 07903 4060645

- Hamburg 040 29850918

- Niedersachsen 05199 9983960

- Sachsen 034298 480500

(Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen)

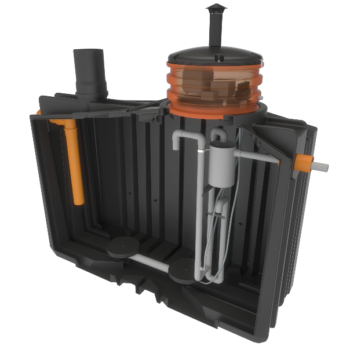

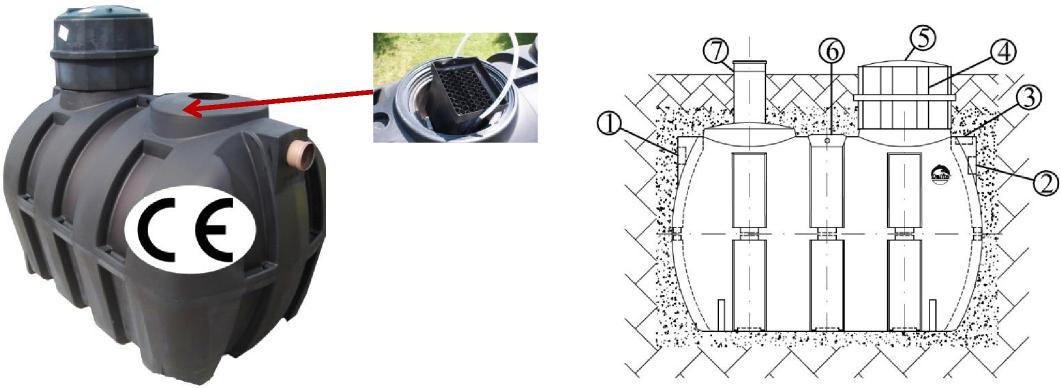

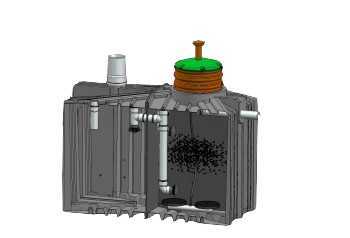

Die neue Generation der Kunststoff Kleinkläranlage

Steckerfertige SBR Komplett Kläranlage

mit Kunststoff PE Klärgrube

SBR Pro-Schlamm-Ex

90% weniger Klärschlamm

Steckerfertige vollbiologische SBR Kunststoff Kleinkläranlage für den Selbsteinbau geeignet

SBR Schlamm-Pro-Ex mit PE-Grube

SBR Schlamm-Pro-Ex mit Kunststoffgrube

für 4EW (Personen)

4.795 € inkl. MwSt.

Ablaufklasse C, DIBt Z55.31-567

Klärtex SBR Kläranlage

Als Kapsel-Anlage

6EW Klärtex Kunststoff Kleinkläranlage

3.900 € inkl. MwSt.

Ablaufklassen C, D Z: -55.31-419

3 Steckerfertige Druckluft-Komplett -Beton-

SBR- Wirbelbett- Festbett Membran-Kläranlage

werkseitig Vorinstalliert

Komplett SBR Vollbiologische-Betonkläranlage 4.900€ inkl. MwSt

Airstar

Komplett Vollbiologische Betonkläranlage Duo-Smart

1 - 4 Einwohner 4.850 €*

Ablaufklasse C,DIBt: Z-55.32-439

Einbaufertige Wirbelbett Kleinkläranlagen

Für den Selbsteinbau geeignet

WS-A-Wirbelbett Klärfix Kläranlage

In Beton Klärgrube

Klärtex FSB Beton Kleinkläranlage

5.890 € inkl. MwSt. nach Tabelle

DIBt:Z. 55.62-672

Vollbiologische Komplett Wirbelbett Betonkläranlage

EES-Wasserfloh

Vollbiologische Wirbelbett Kleinkläranlage Wasserfloh

2-8EW 4.995 € inkl. MwSt.

Ablaufklasse C, DIBt: Z-55.61-554

Vollbiologische Komplett Festbett Betonkläranlage

Aquatop

Vollbiologische Festbett Betonkläranlage Aquatop

1-4 EW 5.750 € inkl. MwSt.

Ablaufklasse C DIBt : Z: 55.31-556

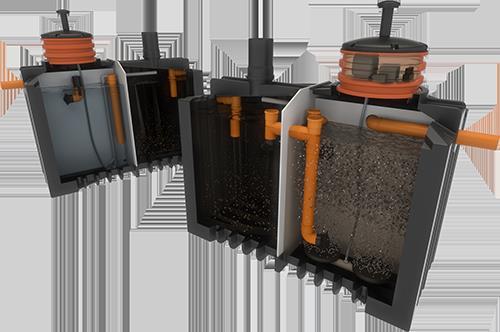

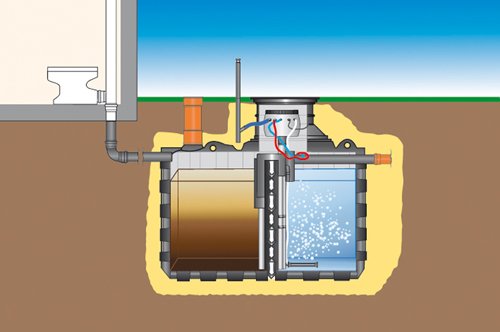

Stromlose vollbiologische Kläranlagen

Kläranlage werkseitig vorinstalliert, anschlussfertig ideal zum Selbsteinbau

Filtermodul

Zum Anschluss an vorhandene Klärgrube

Stromloses vollbiologisches Filtermodul inkl. seperater Vorklärung

Stromlose vollbiologische

Kläranlage

Stromlose vollbiologische

Kläranlage

für 4EW 5.499 €

Ablaufklassse C : Z-55.41-646 ECOFLO DIBt Klasse C

SBR/CBR-Druckluft-Kläranlage

als Bausatz für Kunststoff oder Betonklärgrube 1-16 EW

Airstar

SBR-Vollbiologische-Kleinkläranlage

Vollbiologische Kleinkläranlage Airstar

1 - 4 Einwohner 2.245 €*

Ablaufklasse C,DIBt: Z-55.32-439

Wirbelbett-, Festbett-, Scheiben-Kläranlagen

als Bausatz für Kunststoff oder Betonklärgrube

Vollbiologische

Wirbel-Schwebebett

Kleinkläranlage

Vollbiologische Wirbelbett Kleinkläranlage Wasserfloh

1-4EW 2.695€1.695€ inkl. MwSt.

Ablaufklasse C, DIBt: Z-55.61-554

Vollbiologische

Festbett

Kleinkläranlagen

Vollbiologische Festbett Kleinkläranlage Aquatop

1-4 EW 2.850€

Ablaufklasse C DIBt : Z: 55.31-556

Komplett - Kleinkläranlage

steckerfertig werkseitig vorinstalliert

Betonklärgrube als Monolith

mit SBR Kleinkläranlage

Vollbiologische Monolithische SBR Betonkläranlage Duo-Smart

Abwasser-Sammelgruben

Aus PE-Kunststoff

Ein-, Zwei- und Mehrkammer

BETONKLÄRGRUBEN 3 bis 40m³

Regenwasser Beton Zisternen

Regenwassergruben aus Beton 1 bis 40m³

Als Monolith

oder

in Ring-Bauweise

PE Kunststoff Abwassergruben

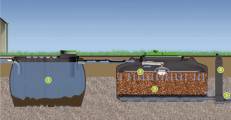

Pflanzenkläranlage nach DWA (ATV)

Pflanzenkläranlage 4 Personen Ein-(Selbst-)bauset 1.350 €

inkl. 19% MwSt., Planung,

Einleitungsantrag, Selbstbaupläne, Material (ohne Kies)

Abwasser Versickerungssystem

Stromlose Kleinkläranlage

Stromlose Kompakt-Kleinkläranlage für 4 Personen 4.199 €

inkl. 19% MwSt.

Kleinkläranlage DIBt: Z-55.41-420

DICHTHEITSPRÜFUNG KLÄRANLAGENSANIERUNG

Dichtheitsprüfung für Kläranlage, Klärgruben, Abflussleitungen, Abwasserschächte, Regenwasserrohre.

Sanierung von Kläranlagen, Klärgruben, Abwasser-leitungen Hausanschlüsse Abwasser Übergabeschächte.

Rohrkamera, Kanal-TV für Abflussleitungen, Abwasseranlagen, Regenwasserleitungen, usw.,

Die Kleinkläranlage als Video

SBR-Solido mit PE-Klärgrube

für 2 - 32 EW (Einwohner)

SBR-Klein-Kläranlage Solido 35I 2 - 5 EW 3.950,- €

Video zum Einbau einer SBR-Kleinkläranlage

Kleinkläranlage DIBt: Z-55.3-364

SBR-SKS-Kläranlage plus

Klärschlamm Kompostierung für

SBR-Druckluft und Pumpen-Kleinkläranlagen

SBR-Kompakt-Kläranlage Monofluido, Schlammkompostierung

SBR-SKS-Kläranlage Monofluido Kompostierung hier 5 Einwohner 5.195 €

inkl. 19% MwSt.

Steckerfertige SBR Komplett Kläranlage

mit Kunststoff PE Klärgrube

Airstar SBR Kläranlage

Inkl. Innen/Außenkasten

4EW Airstar

4EW Airstar

Kunststoff Kläranlage

3.995 € inkl. MwSt.

Ablaufklasse C, DIBt Z55.31-341

Hier die Palette unserer Angebote auf einen Blick:

SBR Pumpen Kleinkläranlage für PE Kunststoff oder Betonklärgrube

SBR Komplett Pumpen Kleinkläranlage zusammen mit PE Kunststoff Klärgrube

SBR Druckluft Hauskläranlage für den Einsatz in Beton- oder Kunststoffklärgruben.

SBR Komplett Druckluft Kleinkläranlage zusammen mit Kunststoff Klärgrube Klärbehältern

SBR SKS Schlammkompostierung in Kleinkläranlage Betonklärgrube Kunststoff Klärgrube

SBR Druckluft Kleinkläranlage mit abgeschlossener Technikkapsel und PE-Kunststoff-Klärgrube

Wirbelschwebebett Hauskläranlage für Einbau in Beton-Klärgrube oder Kunststoff-Klärgrube

Tauchkörper Hauskläranlage in Beton Klärgrube oder Kunststoff Klärgrube

Festbett-Kläranlage in Beton-Klärgrube oder Kunststoff-Klärgrube

Klärteich Abwasserteich Teich-Kläranlage

Biologische Klärschlamm-Entsorgung

Stromlose Kleinkläranlage in Kunststoff-Klärgrube

Kunststoffklärgrube als 2 oder 3 Kammer Ausfaulgrube

Abflusslose Abwasser Sammelgrube in allen Größen und Formen

Zweikammer Beton Klärgruben für SBR Kleinkläranlagen

Dreikammer Beton Klärgrube Ausfaulgrube

Verrieselung Versickerung als Abwasserentsorgung in den Untergrund für Kläranlagen

Verrieselungs-Schacht Versickerungs-Schacht Sickerschacht für Kleinkläranlagen

Pumpen, Tauchpumpe Schmutzwasserpumpe Fäkalpumpe Abwasserpumpe

Verdichter / Kompressoren LP80, LP120, für SBR-Kläranlagen

Sanierung Kleinkläranlagen, Betonklärgruben, Abwasserleitungen

Dichtheitsprüfung für Kläranlagen Abwasseranlagen Klärgruben Abwasserleitungen

Sanierung von Kleinkläranlagen Abwasserleitungen Klärgruben Haus-Abflussleitungen

Im- und Export von Klärschlamm zur landwirtschaftlichen

Verwertung

Import

Der Klärschlammimport des Landes Schleswig-Holstein zur landwirtschaftlichen Verwertung wird von der landwirtschaftlichen Fachbehörde regelmäßig erfasst. Die Importe von Klärschlämmen zu anderen Zwecken als der landwirtschaftlichen Verwertung unterliegen dagegen keiner Dokumentationspflicht.

Tabelle 11: Importe von Klärschlamm zur landwirtschaftlichen Verwertung (1993 - 1997)

Quelle: LUFA-ITL Kiel (1999):

Bericht zur Datenerhebung bei den Kläranlagen Schleswig-Holsteins

für die Erstellung des Abfallwirtschaftsteilplanes (AWP) Klärschlamm

Die Klärschlammimporte unterliegen, wie aus Tabelle 11 hervorgeht, starken Schwankungen. Der prozentuale Anteil der Importmenge an der im Klärschlammkataster erfassten Gesamtaufbringungsmenge in Schleswig-Holstein ist im oben genannten Zeitraum relativ betrachtet gesunken, da die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm in Schleswig-Holstein im oben genannten Zeitraum um über 20.000 Mg TS zugenommen hat. Insgesamt ist festzuhalten, dass der Import von Klärschlämmen zur landwirtschaftlichen Verwertung sich auf einem eher geringen Niveau befindet und gravierende Änderungen auch in Zukunft nicht zu erwarten sind.

Im Jahr 1997 wurden laut Klärschlammkataster 5.617,3 Mg TS Klärschlamm importiert. Mit

3.068,8 Mg TS stellte Hamburg 56 % der Importmenge, gefolgt von Niedersachsen mit

1.650 Mg TS (29,4 %) und schließlich Nordrhein-Westfalen mit 898,5 Mg TS (16 %) (vgl. Tabelle 11).

Einer statistischen Auswertung der LUFA-ITL zufolge sind die Grenzwerte der AbfKlärV durch die in den Jahren 1993-1997 importierten Klärschlämme im Mittel zu 14,1 %, die Referenzwerte im Mittel zu 32,9 % ausgenutzt worden. Die Qualitäten der zur landwirtschaftlichen Verwertung importierten Klärschlämme entsprechen damit den Klärschlammqualitäten der in Schleswig-Holstein angefallenen Schlämme, die im genannten Zeitraum die Grenzwerte der AbfKlärV im Mittel zu 14,7 % und die Referenzwerte im Mittel zu 34,0 % ausnutzen (vgl. Kap. 4.3.1 bzw. Kap. 6.2).

7.2 Export

Klärschlammexporte des Landes Schleswig-Holstein in die Europäische Gemeinschaft werden durch das Landesamt für Natur und Umwelt (LANU) auf der Grundlage der Verordnung des Rates zur Überwachung und Kontrolle der Verbringung von Abfällen in der, in die und aus der Europäischen Gemeinschaft (AbfallverbringungsV) 16 in einer Statistik erfasst.

In Tabelle 12 sind die Klärschlammmengen dargestellt, welche die Grenzen der Bundesrepublik - bisher nur nach Dänemark - überschreiten.

Tabelle 12: Klärschlammexporte zur landwirtschaftlichen Verwertung nach Dänemark (in Mg Orginalsubstanz)

|

1995 |

10.055 |

|

1996 |

7.844 |

|

1997 |

11.967 |

Quelle: LUFA-ITL Kiel (1999):

Bericht zur Datenerhebung bei den Kläranlagen Schleswig-Holsteins

für die Erstellung des Abfallwirtschaftsteilplanes (AWP) Klärschlamm

So wurden 1997 insgesamt 11.967 Mg Originalsubstanz nach Dänemark exportiert (auf Grund nicht angegebener Umrechnungsfaktoren liegen keine Mengenangaben in Mg TS vor).

Darüber hinaus können Klärschlammexporte nur auf Grund des Nachweisverfahrens gemäß

§ 7 Abs. 2 AbfKlärV, welches eine nachvollziehbare Dokumentation der Entsorgungswege

16 Verordnung des Rates (93/259/EWG) vom 01. Februar 1993 zur Überwachung und Kontrolle der Verbringung von Abfällen in der, in die und aus der Europäischen Gemeinschaft (AbfallverbringungsV) (ABl. EG Nr. L 30, S. 1)

von Klärschlämmen zur landwirtschaftlichen Verwertung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland verlangt, erfasst werden.

Da abgesehen von den Vorgaben der AbfKlärV keine rechtliche Grundlage existiert, nach der die Kreise und kreisfreien Städte den sonstigen Verbleib der erzeugten Klärschlämme innerhalb der Bundesrepublik Deutschlands dokumentieren müssen, ist eine Zusammenstellung der Klärschlammexporte für Schleswig-Holstein nur begrenzt möglich.

Auf Grund der sich daraus ergebenden Datendefizite wurden die Exportmengen von Klärschlamm zur landwirtschaftlichen Verwertung von der LUFA-ITL Kiel anhand der Differenz zwischen der in Schleswig-Holstein landwirtschaftlich tatsächIich ausgebrachten Klär-schlammenge (Klärschlammkataster) sowie der nach Angaben der Kläranlagenbetreiber landwirtschaftlich verwerteten Menge (Datenerhebung, Bericht der LUFA-ITL Kiel) ermittelt (vgl. Tabelle 13).

Tabelle 13: Vergleich der im Kataster erfassten Ausbringungsmenge mit dem Umfrageergebnis des Berichtes der LUFA

1) überwiegend Export

Quelle: Veränderte Darstellung nach LUFA-ITL Kiel (1999):

Bericht zur Datenerhebung bei den Kläranlagen Schleswig-Holsteins

für die Erstellung des Abfallwirtschaftsteilplanes (AWP) Klärschlamm

So wurden im Jahr 1997 46.700 Mg TS Klärschlamm in Schleswig-Holstein ausgebracht, während im gleichen Zeitraum von den Kläranlagenbetreibern 61.890,4 Mg TS als landwirtschaftlich verwertete Menge gemeldet wurden. Die Differenz von 15.190,4 Mg TS ist vorwiegend durch Export zu erklären.

8. Voraussichtliche Entwicklung der Klärschlammsituation in

Schleswig-Holstein

8.1 Faktoren und Tendenzen

Um die zukünftige Entwicklung der in Schleswig-Holstein anfallenden Klärschlammmengen abschätzen zu können, sind als ausschlaggebende Einflussfaktoren die Faktoren „Ausbau zentraler Ortsentwässerungsanlagen“, „Belastungsänderung gewerblicher/industrieller Abwässer“, „Reinigungsumfang“ sowie „Abwasserteiche“ näher zu betrachten. Hierzu gehören im Wesentlichen ein möglicher weiterer Ausbau der abwassertechnischen Infrastruktur und damit verbunden ein eventuell wachsender Anschlussgrad der Bevölkerung an das zentrale Netz, eine Veränderung der Einwohnerwerte in Schleswig-Holstein sowie Entwicklungen und Tendenzen bei der Klärtechnik, die das Klärschlammaufkommen beeinflussen können.

Der planmäßige Ausbau zentraler Ortsentwässerungsanlagen durch die Gemeinden hat dazu geführt, dass Ende 1995 laut Bericht des Statistischen Landesamtes das Abwasser von 90 % der Bevölkerung Schleswig-Holsteins in kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen mindestens mechanisch-biologisch behandelt wurde. Bei den verbleibenden 10 % (1995) handelt es sich zum überwiegenden Teil um Gebiete, bei denen aus wirtschaftlichen oder auch technischen Gründen ein Anschluss an zentrale Ortsentwässerungsanlagen nicht sinnvoll erscheint. In der Regel erfolgt hier eine Schmutzwasserreinigung über Kleinkläranlagen oder über kleine Gruppenkläranlagen (dezentrale Abwasserbeseitigung).

Der Ausbau zentraler Abwasseranlagen stößt in Schleswig-Holstein auf Grund der ländlichen Struktur durch höhere spezifische Kosten im Bereich der Kanalisationsnetze (d.h. Kosten des Netzes bezogen auf den angeschlossenen Einwohner) zunehmend auf wirtschaftliche Grenzen. Somit wird der Faktor „Ausbau zentraler Ortsentwässerung/Anschlussgrad“ in Zukunft, wenn überhaupt, nur geringe Veränderungen erfahren. Der Schlamm aus den dezentralen Anlagen muss aufgrund landesgesetzlicher Regelungen (§ 31 Landeswassergesetz - LWG 17) in zentralen Anlagen behandelt werden. Die aus diesen Anlagen stammenden Mengen sind damit in den aus zentralen kommunalen Anlagen stammenden Mengen enthalten. Der überwiegende Anteil des aus dezentralen Anlagen stammenden Schlammes wird in zentralen Anlagen mit Faulbehältern behandelt.

Im Hinblick auf das Klärschlammaufkommen ist durch den Ausbau zentraler Ortsentwässerungsanlagen in der Tendenz keine gravierende Änderung zu erwarten.

17 Wassergesetz des Landes Schleswig-Holstein (Landeswassergesetz - LWG), Neufassung vom 07. Februar 1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 08. Februar 2000 (GVO-Bl. Schl.-H. 2000 S. 121).

Zur Beurteilung des spezifischen Schlammanfalls sowie der notwendigen Kapazität von Kläranlagen werden die angeschlossenen Einwohner (E) zuzüglich der gewerblichen und industriellen Einwohnergleichwerte (EGW) herangezogen. Die Summe der an eine Abwasserbehandlungsanlage angeschlossenen Bevölkerung (E) und der behandelten Einwohner-gleichwerte (EGW) ergibt den Einwohnerwert (EW) einer Kläranlage (E + EGW = EW).

Die Erhebung des Statistischen Landesamtes von 1995 wies trotz leicht gestiegener angeschlossener Einwohnerzahlen (E) geringere Einwohnerwerte (EW) auf, was auf einen Rückgang des Abwasseraufkommens bzw. der Verschmutzung aus dem gewerblichen Bereich schliessen lässt. Diese Belastungsänderung gewerblicher/industrieller Abwässer ist auf die Umstellung auf abwasserarme oder abwasserfreie Produktion, auf Betriebsschließungen und auf - aus der Indirekteinleiterverordnung des Landes resultierende - verstärkte Installierung von Vorbehandlungsanlagen in den Betrieben zurückzuführen. Im Hinblick auf das Klärschlammaufkommen resultieren aus der Reduzierung der Schmutzfrachten im gewerblichen/industriellen Bereich in der Tendenz eher etwas abnehmende Schlammmengen.

Die Europäische Gemeinschaft hat mit der „Richtlinie des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalem Abwasser“ (EG-Richtlinie „Kommunales Abwasser“ - 91/271/EWG) 18 die Mitgliedsstaaten aufgefordert, nationale Programme für den Vollzug dieser Richtlinie aufzustellen.19 Die EG-Richtlinie wurde in Schleswig-Holstein durch die Landesverordnung über die Beseitigung von kommunalem Abwasser (KomAbwVO) 20 umgesetzt. Das aus der EG-Richtlinie resultierende Landesprogramm „Ausbau kommunaler Kläranlagen mit Anschlusswerten von mehr als 10.000 EW“ wurde bereits 1995 von der Landesregierung verabschiedet. Danach sind in Schleswig-Holstein alle Kläranlagen mit mehr als 10.000 EW sowohl für eine Phosphor- als auch eine Stickstoffelimination auszubauen und zu betreiben. Der Bundesgesetzgeber hat in Anhang 1 der Abwasserverordnung (AbwV) 21 die Mindestanforderungen an die Reinigungsleistung der Kläranlagen vorgegeben. Höhere Qualitätsanforderungen, wie z.B. in den EU-Richtlinien für Badegewässer, Fischgewässer, Muschelgewässer formuliert, können dazu führen, dass regional darüber hinausgehende Reinigungsanforderungen zu erfüllen sind. Schleswig-Holstein hat mit dem von der Landesregierung im Mai 1989 beschlossenen „Dringlichkeitsprogramm der Landesregierung zur Entlastung von Nord- und Ostsee von Nährstoffeinträgen aus Abwassereinleitungen“ bereits frühzeitig ein Beitrag in diese Richtung geleistet. Die Teilnahme an dem Kläranla‑

18 Richtlinie des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalem Abwasser (EG-Richtlinie „Kommunales

Abwasser“ - 91/271/EWG) (ABl. EG Nr. L 135, S. 40 vom 30. Mai 1991)

19 Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten des Landes Schleswig-Holstein (1998): Statusbericht - Kommunale Abwassermaßnahmen in Schleswig-Holstein

20 Landesverordnung über die Beseitigung von kommunalem Abwasser (KomAbwVO) vom 01. Juli 1997 (GVO-Bl. Schl.-H. 1997, S. 357), geändert durch Verordnung vom 18. Juli 1999 (GVO-Bl. Schl.-H. 1999, S. 200)

genausbauprogramm und dem Dringlichkeitsprogramm war freiwillig, mit einer Landesförderung versehen und strebt die Einhaltung folgender - weit über die Mindestreinigungsanforderungen hinausgehende - Überwachungswerte an:

Gesamtstickstoff < 10 mg/l bei Temp. im biologischen Reaktor > 12 °C

Gesamtphosphor < 0,5 mg/l

abfiltrierbare Stoffe < 5 mg/l Trockensubstanz (nur Dringlichkeitsprogramm).

Von den 65 Kläranlagen im Land, die von den Anforderungen der EG-Richtlinie „Kommunales Abwasser“ (91/271/EWG) betroffen sind, erfüllen derzeit 10 Kläranlagen die Anforderungen noch nicht und werden gegenwärtig entsprechend erweitert. Nach Abschluss der Maßnahmen werden 47 Kläranlagen die erhöhten Anforderungen und 18 die Mindestanforderungen erfüllen.

Auf Grund der Stickstoffelimination sind keine wesentlichen Verringerungen zu erwarten, da in den meisten größeren kommunalen Kläranlagen (in denen ca. 82 % des kommunalen Abwassers anfällt) bereits Stickstoff eliminiert wird. Zudem fällt bei den gewählten Verfahren auf den Kläranlagen wenig zusätzlicher Schlamm an.

Durch die biologische Phosphorelimination ist eine Verringerung des Klärschlammaufkommens zu erwarten. Sie ersetzt teilweise die chemische Phosphor-Fällung auf den Kläranlagen, wo bislang durch Fällmittelzugabe zusätzlich chemischer Faulschlamm erzeugt wurde. Durch die weitergehende Abwasserreinigung kann sich auch der Phosphorgehalt der Klärschlämme zukünftig etwas erhöhen.

Eine positive Tendenz ergibt sich für Kläranlagen, die zusätzlich eine Filtration bauen und damit die Schwebstoffe größtenteils herausfiltern. Die zusätzliche Schlammmenge bei rd. 75 Mio. m3 Abwasser pro Jahr, das noch filtriert werden kann, und einer geschätzten Schwebstoffentnahme von ca. 15 g/l beträgt 1.125 Mg pro Jahr.

Aus der dargestellten Entwicklung des Reinigungsumfangs ergeben sich für die Beurteilung der zukünftig in Schleswig-Holstein anfallenden Klärschlammmengen keine nennenswerten Veränderungen.

Einen Unsicherheitsfaktor für eine Prognose stellen z.Z. die häufig noch ausstehenden Entschlammungen der Abwasserteiche Schleswig-Holsteins dar. Eine Auswertung hierzu ist in Tabelle 14 angegeben.

21 Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserverordnung - AbwV) vom 21. März 1997 (BGBl. I S. 566).

Tabelle 14: Entschlammung von Abwasserteichen

Quelle: Veränderte Darstellung nach LUFA-ITL Kiel (1999):

Bericht zur Datenerhebung bei den Kläranlagen Schleswig-Holsteins

für die Erstellung des Abfallwirtschaftsteilplanes (AWP) Klärschlamm

Bei der Datenerhebung wurden 461 Klärteichanlagen erfasst. Davon wurden 59 Teiche im Erhebungszeitraum zum ersten Mal entschlammt. Das sind gerade erst ca. 18 % der Gesamtzahl. Auf Grund der angegebenen Schlammmengen konnte ein vorläufiger Mittelwert von 87 Mg TS je Entschlammung berechnet werden. Es wird allgemein von einer Entschlammungsnotwendigkeit alle 7-10 Jahre ausgegangen, auf Grund der Befragung etlicher Betreiber ist jedoch eher von längeren Intervallen auszugehen.

Insgesamt ergibt sich auf Grund der voraussichtlich notwendigen Klärteichentschlammungen in der Tendenz eher noch eine leichte Erhöhung der in den nächsten Jahren anfallenden Schlammmengen.

8.2 Prognose bis zum Jahr 2010

8.2.1 Aufkommen des Klärschlamms aus kommunalen Kläranlagen

Auf Grund der vorhandenen Datenlage wird im Folgenden eine grobe Abschätzung des zukünftigen Klärschlammaufkommens vorgenommen.

Bei Beurteilung aller Faktoren kann davon ausgegangen werden, dass in Schleswig-Holstein in den nächsten Jahren von einer verhältnismäßig geringen Steigerung des Klärschlammaufkommens von sukzessive ca. 3 % bis zum Jahre 2010 auszugehen ist. Als hypothetischer Maximalansatz wird nach jetzigem Kenntnisstand mit großer Wahrscheinlichkeit eine Steigerung von 10 % nicht überschritten. Die Steigerung wird vermutlich am stärksten in dem Zeitraum der nächsten Jahre bis 2005 ausfallen, anschließend ist eher von keinen größeren Veränderungen auszugehen (vgl. zur Prognose Tabelle 15).

Tabelle 15: Prognose des Klärschlammaufkommens bis 2010 (in Mg TS)

|

Jahr |

Klärschlammaufkommen |

Prognose |

|

1997 |

78.659,4 |

|

|

1998 |

81.019 |

|

|

2000 |

83.450 |

|

|

2005 |

85.953 |

|

|

2010 |

88.531 |

Quelle: LUFA-ITL Kiel (1999):

Bericht zur Datenerhebung bei den Kläranlagen Schleswig-Holsteins

für die Erstellung des Abfallwirtschaftsteilplanes (AWP) Klärschlamm

Nach den Ergebnissen einer Umfrage unter den Betreibern von Kläranlagen, in denen die Schlämme anaerob 22 stabilisiert werden (mesophil betriebene Faultürme), sind die Faultürme in ihrer Kapazität teilweise nur unzureichend genutzt.

Derzeit wird ein Konzept zur Nutzung freier Faulraumkapazitäten erstellt, das Informationen über die Mitbehandlung von geeigneten nativ-organischen Abfällen in Faultürmen (Co-Vergärung) sowie Ausführungen über die technischen Voraussetzungen und die rechtlichen Grundlagen zur Nutzung dieser Kapazitäten beinhaltet.

8.2.2 Qualitäten des Klärschlamms aus kommunalen Kläranlagen

Nach Artikel 11 der EG-Richtlinie „Kommunales Abwasser“ (91/271/EWG) darf industrielles Abwasser nur mit Genehmigung durch die zuständige Behörde in kommunale Abwasseranlagen eingeleitet werden. Durch die Änderung des Landeswassergesetzes sind nunmehr die Gemeinden zuständig, entsprechende Regelungen zu treffen.

Neben den bisher in den Satzungen festgelegten Anforderungen sind nun zusätzlich die Anforderungen des Gewässerschutzes und der Klärschlammentsorgung zu beachten.

Die Frist zur Umsetzung der Indirekteinleiterverordnung ist mit Ende des Jahres 1999 abgelaufen. Alle durch diese Verordnung erfassten indirekten Einleitungen mussten deshalb ab dem 01.01.2000 die dort genannten Anforderungen erfüllen. Mit einer weiteren Verringerung der Schadstoffgehalte im Klärschlamm ist gegenwärtig nicht zu rechnen. Bei Klärschlämmen, die jetzt die Grenzwerte oder die Referenzwerte überschreiten, fehlt die gesetzliche Grundlage, um diese Missstände zu beseitigen. Eine Überprüfung der Ursache für die hohen

22 ohne Sauerstoff

Kupfergehalte hat ergeben, dass dies i.d.R. nicht allein auf industrielle Einleitungen, sondern auch auf andere Belastungspfade zurückzuführen ist. Dafür kommt unter bestimmten Bedingungen auch die Hausinstallation in Frage. Die Bedingungen, unter denen es zu einer erhöhten Abgabe von Kupfer aus Hausinstallationen kommen kann, werden zur Zeit in einem Forschungsvorhaben untersucht. Welche Gegenmaßnahmen einen Beitrag zur Verringerung der Kupferbelastung von Klärschlämmen leisten können, hängt von den Ergebnissen dieser Untersuchung ab. Die Ursache für die relativ hohen AOX-Werte konnte bisher nicht detailliert ermittelt werden. Es liegen jedoch Erkenntnisse vor, die darauf hindeuten, dass die festgestellten AOX-Gehalte nicht den tatsächlichen Gehalten entsprechen, sondern auf Defizite bei den Analyseverfahren zurückzuführen sind.

Neben dem Schadstoffgehalt ist der Grad der Stabilisierung ein wichtiges Beurteilungskriterium für die Beschaffenheit der Klärschlämme. Nicht stabilisierte Schlämme belasten bei der landwirtschaftlichen Verwertung die Luft durch Ammoniak und die Gewässer durch Ammoniumemissionen. Die AbfKlärV stellt diesbezüglich keine Anforderungen, jedoch sehen die

technischen Regeln nach § 18 b WHG eine Stabilisierung vor der landwirtschaftlichen Verwertung vor. Aus Kostengründen und zur Herabsetzung der Schwermetallkonzentrationen wird noch häufig die Pseudo-Stabilisierung durch Kalkzugabe angewandt. Im Rahmen des Stickstoffminderungsprogrammes werden auf den betroffenen Kläranlagen entsprechende Maßnahmen zur Anpassung der Schlammbehandlung an die allgemein anerkannten Regeln der Technik durchzuführen sein.

9. Perspektiven der Klärschlammentsorgung

9.1 Entwicklung der Entsorgungsverfahren 23

9.1.1 Verwertungsverfahren

In Schleswig-Holstein wird auch in Zukunft die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlämmen ein wichtiger Verwertungsweg bleiben. Indiz hierfür ist unter anderem die zurzeit bestehende, im Vergleich zum Angebot regional deutlich höhere Nachfrage nach Klärschlamm.

Insbesondere die Referenzwerte des „Eckernförder Arbeitskreises“ (siehe Kap. 6.2) können mit ihrem Vorsorgeansatz dazu beitragen, die allgemeine Akzeptanz auch in der Öffentlichkeit weiter zu sichern und bieten über den gesetzlichen Rahmen hinaus eine zusätzliche Sicherheit für den Produzenten, den Verbraucher und die Umwelt.

Der Ausnutzungsgrad der Referenzwerte (vgl. Tabelle 10) zeigt nur bei Kupfer einen hohen Wert. Zur langfristigen Sicherung der landwirtschaftlichen Verwertung von Klärschlamm müssen in Zukunft spezielle Maßnahmen zur Vermeidung von Einträgen in die Kläranlagen, unter anderem durch verstärkte Beratung der Kommunen im Rahmen der Indirekteinleiterüberwachung, bei der Planung der Trinkwasserinstallationen etc., initiiert werden.

Insgesamt zeigt die Entwicklung der Qualität der in Schleswig-Holstein erzeugten Klärschlämme eine Tendenz zur Verringerung der Schadstoffbelastungen, was als positives Signal für eine künftige Erhöhung des Verwertungsanteils gewertet werden kann.

Zur weiteren Verstärkung und Sicherstellung der landwirtschaftlichen Verwertung von Klärschlamm erarbeitet das Land derzeit ein Stoffstrommanagementkonzept für Sekundärrohstoffdünger (Bioabfall und Klärschlamm). Damit soll das Ziel verfolgt werden, die Rahmenbedingungen der Verwertung unter Berücksichtigung ökologischer und regionalspezifischer Besonderheiten zu konkretisieren. Ansatz dieses Konzeptes ist die Tatsache, dass durch die Nutzung der in den Sekundärrohstoffen enthaltenen Nährstoffe der Erwerb und Verbrauch von herkömmlichen Mineraldüngern in der Landwirtschaft reduziert werden kann. Auf diese Weise können Kosten eingespart und gleichzeitig Stoffkreisläufe geschlossen werden.

Der Verwertungsweg Kompostierung von Klärschlamm wird in Zukunft kaum an Bedeutung

zunehmen, zumal es sich rechnerisch nur lohnt, wenn eine direkte Ausbringung von Klär‑

schlamm in der Landwirtschaft nicht möglich ist und keine Hygieniesierung über einen Faul‑

23 Die einzelnen Entsorgungsverfahren sind im Anhang ausführlich dargestellt.

turm vorhanden ist. Dabei ist zu beachten, dass Klärschlammkompost auch den Qualitätsanforderungen der AbfKlärV entsprechen muss. Weiterhin konkurriert Klärschlammkompost mit anderen Abfällen zur Verwertung (z.B. Kompost aus nativ-organischen Abfällen), die in der Bevölkerung bisher eine eher höhere Akzeptanz besitzen.

Die Verwertung von Klärschlämmen bei Rekultivierungsmaßnahmen kann vor allem in den neuen Bundesländern noch weitere Steigerungen erfahren. Damit bei der Vielfalt der Maßnahmen im Landschaftsbau eine wirkliche Verwertung der Nährstoffe des Klärschlammes bzw. des Klärschlammsubstrates gewährleistet ist und nicht eine „Beseitigung“ unter dem Deckmantel Rekultivierungsmaßnahmen stattfindet, ist es dringend erforderlich, bundesweit einheitliche Regelungen, Definitionen und begriffliche Differenzierungen zu schaffen.

Die Klärschlammvererdung kann bei kleinen Kläranlagen in Zukunft zunehmen, da sie als kostengünstiges Zwischenlager gilt und das Endprodukt für Rekultivierungmaßnahmen gut einsetzbar scheint. Die Entsorgung der vererdeten Klärschlämme ist sicherzustellen. Bei einem Einsatz in der Landwirtschaft unterliegt das Endprodukt den Anforderungen der AbfKlärV.

Als nachteilig ist der sehr große Flächenverbrauch der Vererdungsanlagen anzusehen. Auch die Gefahr einer Akkumulation von möglichen Schadstoffen ist bei diesem Verfahren nicht auszuschließen, so dass eine anschließende Beseitigung des vererdeten Materials erforderlich werden könnte.

Bei Errichtung von Vererdungsanlagen haben diese den Nachweis des Standes der Technik zu erbringen. In Schleswig-Holstein wird zurzeit u.a. eine Vererdungsanlage in Büsum betrieben.

9.1.2 Beseitigungsverfahren

Ab 2005 wird die Ablagerung von Klärschlämmen auf Deponien ohne eine vorherige Behandlung nicht mehr möglich sein. Ausnahmegenehmigungen für eine Ablagerung auf Monodeponien sieht die TASi nicht vor. Damit ist dieser Entsorgungsweg in Zukunft verschlossen.

Grundsätzlich sind im Land Schleswig-Holstein im Rahmen der Aufgabenerfüllung jedoch alternative Verfahren zur Beseitigung von Klärschlamm vorzuhalten. Dies betrifft in den letzten Jahren ca. 10 % des Gesamtklärschlammaufkommens.

In diesem Zusammenhang wird deshalb die Klärschlammverbrennung in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen, da sie gegenwärtig als einziges Verfahren eine dauerhafte Lösung für die Beseitigung von belasteten Schlämmen darstellt.

Ausgewiesene Verbrennungskapazitäten für Klärschlamm stehen in Schleswig-Holstein derzeit noch nicht zur Verfügung. Unter welchen technischen Voraussetzungen eine Mitverbrennung in den vier Hausmüllverbrennungsanlagen des Landes, in der Sonderabfallverbrennungsanlage und der Gasphasenoxidationsanlage in Brunsbüttel, bzw. in Kohlekraftwerken oder Verbrennungsanlagen außerhalb des Landes realisiert werden kann, ist im konkreten Einzelfall zu prüfen. In der Verbrennungsanlage für Rückstände aus der Abwaserbehandlungsanlage (VERA) in Hamburg stehen bereits jetzt Verbrennungskapazitäten im Rahmen der Anlagenredundanz zur Verfügung.

9.1.3 Möglichkeiten neuer Verfahren

Wie bereits dargestellt, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Entsorgung von Klärschlämmen in Schleswig-Holstein mit den zuvor genannten Verfahren auch in den nächsten 10 Jahren dauerhaft sichergestellt werden kann (vgl. Kap. 9.1.1). Die Notwendigkeit einer Entwicklung und Förderung neuer Verfahren scheint daher nicht zwingend gegeben.

Sollte jedoch der Nachweis gelingen, dass das Pilotprojekt „Seaborne“ (vgl. dazu ausführlich Anhang I Kap. 1.3.3) die Voraussetzungen erfüllt, den gesamten belasteten Klärschlamm für die landwirtschaftliche Verwertung auf einem qualitativ hochwertigen Niveau zur Verfügung zu stellen, könnten sich als Ersatz für eine Ablagerung auf Deponien bzw. eine Verbrennung Einsatzmöglichkeiten durch dieses oder ähnliche Verfahren ergeben.

9.2 Zukünftige Entwicklungen und Handlungsempfehlungen

In den letzten Jahren fielen in Schleswig-Holstein pro Jahr im Mittel rd. 129.000 Mg TS Schlämme aus kommunalen Kläranlagen an. Unter Abzug der Klärschlammmengen aus der Kläranlage Glückstadt-Süd, die hier nicht weiter berücksichtigt werden (s. Kapitel 5.1.) wurden pro Jahr rd. 80.000 Mg TS entsorgt. Von diesen Mengen wurden ca. 83 % landwirtschaftlich verwertet, ca. 7,5 % im Rahmen von Rekultivierungsmaßnahmen verwertet bzw. Klärschlammkompostierungsanlagen zugeführt und ca. 9,5 % zur Beseitigung auf Deponien abgelagert.

Gegenwärtig sind keine Anzeichen dafür erkennbar, dass sich die Entsorgungssituation zu-lasten des Anteils der landwirtschaftlichen Verwertung erheblich verändern wird. Auch wenn nach den derzeitigen Regelungen der TASi ab dem Jahr 2005 eine Ablagerung von Klärschlamm auf Deponien ohne eine vorherige Behandlung nicht mehr zulässig sein wird, ist davon auszugehen, dass eine Mindermenge zu beseitigender Klärschlämme durch Mitverbrennung in Anlagen zur Hausmüllverbrennung (MVA) bzw. Kohlekraftwerken (s. Anhang Kap. 2.2.1) oder Mitbehandlung in mechanisch-biologischen Behandlungsanlagen (s. Anhang Kap. 2.2.2) beseitigt werden kann.

Als Alternative zur bisherigen Beseitigungspraxis wird das „Seaborne-Verfahren“ bewertet, welches als Behandlungsverfahren vor der Verwertung geeignet ist, Klärschlämme durch ein neuartiges Verfahren so aufzubereiten, dass hieraus ein hochwertiger Dünger entsteht. Unter der Voraussetzung, dass die im Februar 2000 in Betrieb gegangene Pilotanlage die in sie gesteckten Erwartungen erfüllt, können die zu beseitigenden Klärschlammmengen weiter reduziert bzw. gänzlich einer Verwertung zugeführt werden. Bis zum Vorliegen endgültiger Ergebnisse und einer nachgewiesenen Wirtschaftlichkeit des Verfahrens verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit, ob dieses Verfahren tatsächlich eine Alternative darstellt.

Unter der Annahme, dass innerhalb des Planungszeitraumes bis 2010 bei fast gleich bleibenden Klärschlammmengen Veränderungen der Klärschlammqualitäten, der rechtlichen Rahmenbedingungen und/oder der Akzeptanz der Klärschlammverwertung zu verzeichnen sind, könnten sich die oben aufgezeigten Verhältnisse verschieben und eine Veränderung der Entsorgungswege hervorrufen. Inwieweit durch die Umsetzung der geplanten Novelle der EG-Klärschlammrichtlinie und/oder neue Erkenntnisse aus Forschungsvorhaben über schädliche organische Inhaltsstoffe im Klärschlamm (z.B. Auswirkungen von Arzneimitteln) Veränderungen der Entsorgungswege hervorgerufen werden, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch nicht vorhersehbar.

Bei Zugrundelegung der derzeitigen landwirtschaftlichen Verwertung von durchschnittlich 83 % ist auch unter Berücksichtigung der oben genannten, nicht prognostizierbaren Aspekte, davon auszugehen, dass weiterhin ca. 60 % der bisher landwirtschaftlich verwerten Klärschlämme derartig verwertet werden können. Die restlichen 40 % wären dann anderen Entsorgungswegen zuzuführen. Dies könnte zu einem geringen Teil durch eine Mitbehandlung in vorhandenen Beseitigungsanlagen und/oder in einer zu diesem Zweck zu errichtenden Anlage erfolgen.

Die Landesregierung wird die Entwicklung des Klärschlammaufkommens, der Klär‑

schlammqualitäten sowie der Klärschlammentsorgung unter diesem Gesichtspunkt kritisch

verfolgen und bei der Fortschreibung des Abfallwirtschaftsteilplanes Klärschlamm berück‑

sichtigen. Zudem wird die Landesregierung Erkenntnisse aus der Anwendung der Referenzwerte in die Diskussion der Fortschreibung der AbfKlärV einbringen.

Wir stellen Ihnen hier eine grundlegende Übersicht über einschlägige Literatur zur Verfügung.

SBR-Kläranlage vollbiologisch CSB-Fraktion in ...

60 g (Feuchtmasse) abfiltrierten Belebtschlamm führt zu einer leichten ..... im abfiltrierten Belebtschlamm Literatur [1] Henze, M.; Grady, Jr., C.P.L.; ...

Kontinuierliche Messung der Atmungsaktivität von SBR Belebtschlamm

von T Mann - 1972

von Belebtschlamm *. The0 Mann **. Durch Messung der Austauschvorgange beim .... Literatur. [l] L. L. Hiser, Environment. Sci. Technol. 4, 648/51 [1970] ...

Kleinkläranlage in SBR und CBR Vergleich mit CSB-Bewertung

... Identifizierung der am häufigsten im Belebtschlamm auftretenden fädigen .... Gruppen die nomenklatorische Referenz-Literatur sowie eine ausführliche ...

KKN-Umwelttechnik liefert in die nachfolgenden Gebiete frei Haus. Selbstverständlich führen wir in den unten angegebenen Kreisen, Gemeinden und Städten auch für die Anlagen Einbau- und Einrichtungsarbeiten durch. Außerdem übernehmen wir für unsere SBR-Kleinkläranlagen auch gern die vorgeschriebene Wartung.

SBR-Kläranlage Selbsteinbauen und Online kaufen