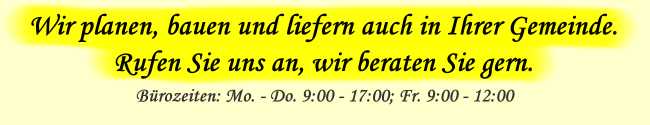

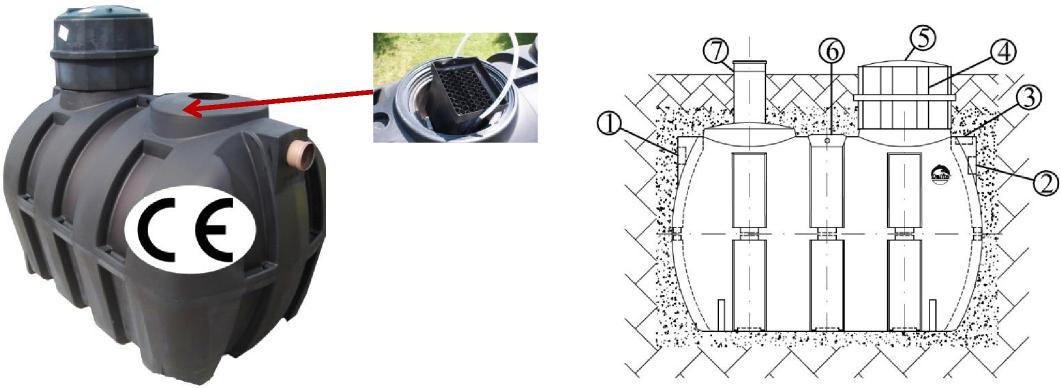

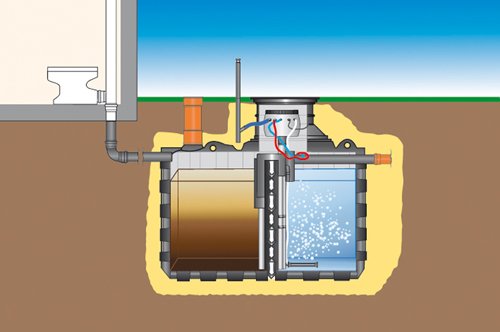

- Voll-Biologische Komplett Kleinkläranlagen im Kunststoff/PE-Tank

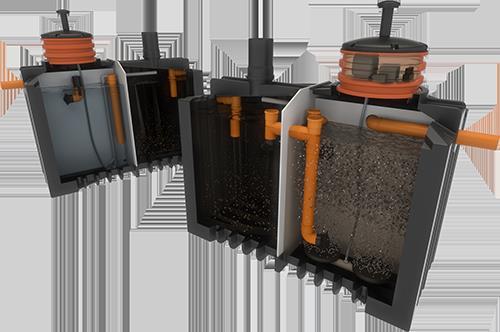

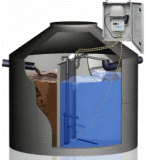

- Voll-Biologische Komplett Kleinkläranlagen in Beton-Klärgrube

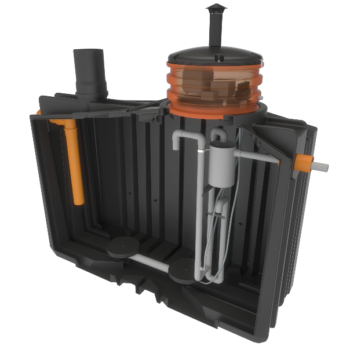

- Voll-Biologische Kleinkläranlagen als Nachrüstung

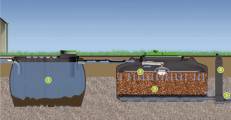

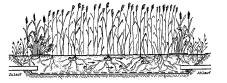

- Pflanzenkläranlagen nach DWA

- Beton- Sammelgruben / -Klärgruben

- Kunststoff, PE, Sammel- Klärgruben

- Regenwasser-Zisterne Beton

- Regenwassersammelgrube PE Kunststoff

- Fahrsilo Mistplatten silo-entwässerung

- Wartung Dichtheitsprüfung

- Baden-Württemberg 07903 4060645

- Hamburg 040 29850918

- Niedersachsen 05199 9983960

- Sachsen 034298 480500

(Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen)

|

Hier die Palette unserer Angebote auf einen Blick: SBR Pumpen Kleinkläranlage für PE Kunststoff oder Betonklärgrube SBR Komplett Pumpen Kleinkläranlage zusammen mit PE Kunststoff Klärgrube SBR Druckluft Hauskläranlage für den Einsatz in Beton- oder Kunststoffklärgruben. SBR Komplett Druckluft Kleinkläranlage zusammen mit Kunststoff Klärgrube Klärbehältern SBR SKS Schlammkompostierung in Kleinkläranlage Betonklärgrube Kunststoff Klärgrube SBR Druckluft Kleinkläranlage mit abgeschlossener Technikkapsel und PE-Kunststoff-Klärgrube Wirbelschwebebett Hauskläranlage für Einbau in Beton-Klärgrube oder Kunststoff-Klärgrube Tauchkörper Hauskläranlage in Beton Klärgrube oder Kunststoff Klärgrube Festbett-Kläranlage in Beton-Klärgrube oder Kunststoff-Klärgrube Klärteich Abwasserteich Teich-Kläranlage Biologische Klärschlamm-Entsorgung Stromlose Kleinkläranlage in Kunststoff-Klärgrube Kunststoffklärgrube als 2 oder 3 Kammer Ausfaulgrube Abflusslose Abwasser Sammelgrube in allen Größen und Formen Zweikammer Beton Klärgruben für SBR Kleinkläranlagen Dreikammer Beton Klärgrube Ausfaulgrube Verrieselung Versickerung als Abwasserentsorgung in den Untergrund für Kläranlagen Verrieselungs-Schacht Versickerungs-Schacht Sickerschacht für Kleinkläranlagen Pumpen, Tauchpumpe Schmutzwasserpumpe Fäkalpumpe Abwasserpumpe Verdichter / Kompressoren LP80, LP120, für SBR-Kläranlagen Sanierung Kleinkläranlagen, Betonklärgruben, Abwasserleitungen Dichtheitsprüfung für Kläranlagen Abwasseranlagen Klärgruben Abwasserleitungen Sanierung von Kleinkläranlagen Abwasserleitungen Klärgruben Haus-Abflussleitungen Wartung Abwasserteichanlage (natürlich belüftet)

Vorklärung Der Wartungsumfang der Vorklärung der technisch unbelü fteten Kleinkläranlagen ist im Anhang 4 beschrieben. Bei der Wartung ist auch die Fäkalschlammhöhe in allen Kammern zu bestimmen. Sollte hierbei festgestellt werden, dass eine Schlammmenge von 50 % der ersten Kammer erreicht ist, ist die abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaft unverzüglich zu informieren. Die abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaft veranlasst in diesem Fall eine Sonderabfuhr / Bedarfsabfuhr Die Gemeinden und - bei einer Übertragung der Aufgabe der Abwasserentsorgung - die an deren Stelle tretenden Zweckverbände und Ämter sind verpflichtet, für ihre Leistungen ein Entgelt (hier gemeint im Sinne von öffentlich-rechtlichen Abgaben oder privatrechtlichen Entgelten) zu erheben. Diese Entgelte haben verschiedene Finanzierungsfunktionen und unterscheiden sich deshalb in wesentlichen Merkmalen. Die Finanzierungsfunktionen sollen kurz erläutert werden. Ob von einem Aufgabenträger der Abwasserentsorgung öffentlich-rechtliche Abgaben (Benutzungsgebühren, Beiträge und Kostenersatz für Haus- und Grundstücksanschlüsse) oder aber privatrechtliche Entgelte (Abwasserentgelt) erhoben werden, richtet sich danach, ob das Benutzungsverhältnis - also das die Benutzung der Abwasserentsorgung regelnde Rechtsverhältnis zwischen den Nutzern und dem Aufgabenträger - öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich ausgestaltet ist. In welcher Rechtsform die Abwasserentsorgung wahrgenommen wird, ist den Aufgabenträgern freigestellt. Der Nutzer der Abwasserentsorgungseinrichtung kann die Form der rechtlichen Ausgestaltung daran erkennen, ob der Aufgabenträger die Benutzungsbedingungen in einer Abwassersatzung (öffentlich-rechtlich) oder einer Benutzungsordnung (privatrechtlich) regelt. Dementsprechend werden die Entgelte für die Nutzung der Einrichtung in einer Abwassergebührensatzung oder aber in einer Entgeltordnung festgelegt. Benutzungsgebühren / privatrechtliche Entgelte Die Benutzungsgebühren oder an deren Stelle die privatrechtlichen Entgelte sind der Preis für die vom Aufgabenträger der Abwasserentsorgung erbrachte Leistung und dienen der Abdeckung der Kosten aus dem laufenden Betrieb der Abwasserentsorgungseinrichtung. Sie können als reines Leistungsentgelt festgesetzt werden, wobei der Benutzer der Einrichtung je Maßstabseinheit einen festen Entgeltsatz bezahlt. Das Gesamtentgelt steigt oder fällt in unmittelbarer Abhängigkeit von der Menge des eingeleiteten Abwassers. Es besteht aber auch die Möglichkeit, ein gesplittetes Entgelt zu erheben. In diesem Falle wird eine Grundgebühr (Grundentgelt oder auch Bereitstellungsentgelt) neben dem oben beschriebenen Leistungsentgelt festgesetzt. Die Höhe des Gesamtentgeltes richtet sich dann nicht mehr ausschließlich nach dem Gesamtverbrauch, sondern enthält immer einen festen Sockelbetrag. Kanalanschlussbeiträge Die Herstellung bzw. Anschaffung von Abwasserentsorgungsanlagen (Klärwerke, Pumpstationen, Rohrleitungsnetze, etc.), aber auch deren Erneuerung, Verbesserung oder Erweiterung ist mit erheblichen Investitionen verbunden. Zur Refinanzierung dieser Investitionsaufwendungen können die Aufgabenträger sogenannte "Kanalanschlussbeiträge" erheben. Diese Kanalanschlussbeiträge werden erhoben, weil die öffentliche Abwasserentsorgungseinrichtung dem Grundstück einen wirtschaftlichen Vorteil (Sicherung der dauerhaften bauordnungsrechtlichen Erschließung, Erhöhung des Gebrauchswertes und damit Steigerung des Verkehrswertes des Grundstückes) bietet. Eine Beitragserhebung ist jedoch nach den Regelungen des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) nur für die leitungsmäßige (zentrale) Entsorgungseinrichtung, nicht indes für mobil über Abfuhrfahrzeuge entsorgte Grundstücke möglich. Der Beitrag kann erhoben werden, sobald das jeweilige Grundstück an die zentrale Abwasserentsorgungsanlage angeschlossen werden kann (nicht erst beim tatsächlichen Anschluss), frühestens jedoch, wenn die entsprechende Beitragssatzung in Kraft getreten ist. Kosten des Haus- und Grundstücksanschlusses Die Aufgabenträger der Abwasserentsorgung können in ihrem Satzungswerk bestimmen, dass bestimmte Teile des Haus- oder Grundstücksanschlusses zur öffentlichen Abwasserentsorgungsanlage zählen (z.B. die Abzweigung von der in der Straße verlegten Sammelleitung bis zur Grundstücksgrenze). Für die Herstellung dieser öffentlichen Teile des Haus- und Grundstücksanschlusses ist der jeweilige Aufgabenträger verantwortlich. Er refinanziert die hierfür notwendigen Investitionen mittels der Hereinrechnung dieser Aufwendungen in den Kanalanschlussbeitrag. Für diejenigen Teile des Haus- und Grundstücksanschlusses, die nach der Satzung nicht Bestandteil der öffentlichen Abwasserentsorgungseinrichtung sind (z.B. Leitungen von der Grundstücksgrenze bis ins Haus, einschließlich des Prüf-/Revisionsschachtes), bestehen zwei Möglichkeiten. So könnte der Aufgabenträger z.B. regeln, dass diese Teile durch den Grundstückseigentümer auf dessen Kosten herzustellen und vom Aufgabenträger technisch abzunehmen sind. Es kann hingegen auch festgelegt werden, dass der Aufgabenträger diesen (privaten) Teil des Haus- und Grundstücksanschlusses herstellt und dafür einen gesonderten (und nicht mit dem Kanalanschlussbeitrag zu verwechselnden) "Kostenersatz" auf Basis einer Satzung erhebt. Was sind die Rechtsgrundlagen für die Entgelterhebung? Die Aufgabenträger können, das wurde schon erwähnt, entweder Benutzungsgebühren oder privatrechtliche Entgelte und Beiträge für die von ihnen erbrachten Leistungen erheben. Während die privatrechtlichen Entgelte aufgrund von Verträgen festgesetzt werden und dem Zivilrecht unterfallen, dürfen öffentlich-rechtliche Abgaben (Gebühren und Beiträge) nur aufgrund einer besonderen gesetzlichen Ermächtigung und auf Grundlage einer Satzung erhoben werden. Diese gesetzliche Ermächtigung wurde durch das Kommunalabgabengesetz geschaffen. Nachfolgend sollen die Rechtsgrundlagen für die einzelnen Abgaben kurz erläutert werden. Benutzungsgebühren/privatrechtliche Entgelte, Beiträge und Kostenersatz Rechtsgrundlage für die Festsetzung von Benutzungsgebühren und Beiträgen sind die §§ 1 und 2 KAG, worin den Aufgabenträgern die Ermächtigung erteilt wird, Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) zu erheben (§ 1 KAG). In § 2 KAG wird festgelegt, dass die Kommunalabgaben nur auf Grundlage einer Satzung erhoben werden dürfen. An eine solche Abgabensatzung werden ganz bestimmte Anforderungen hinsichtlich ihres Mindestinhaltes gestellt. So muss die Satzung den Kreis der Abgabenschuldner und den die Abgabe begründenden Tatbestand (Gebühren- bzw. Beitragstatbestand) angeben. Weiterhin müssen der Maßstab und der Satz der Abgabe (Gebühren-oder Beitragssatz je Maßstabseinheit) sowie der Zeitpunkt ihrer Fälligkeit in der Satzung enthalten sein. Der Zeitpunkt der Fälligkeit muss in der Satzung ausdrücklich benannt werden, z.B. durch eine konkrete Datumsangabe oder durch Angabe eines Zeitraums (z.B. 14 Tage) nach Bekanntgabe des Abgabenbescheides. Die Bestimmung des Fälligkeitszeitpunktes darf also nicht der bescheiderteilenden Stelle überlassen bleiben. Die Rechtsgrundlage für die Kalkulation und Festsetzung von Benutzungsgebühren sind neben den genannten §§ 1 und 2 KAG die §§ 4 und 6 KAG. Die Benutzungsgebühren werden danach als Gegenleistung für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen oder Anlagen erhoben (§ 4 Abs. 2 KAG). Die Erhebung der Benutzungsgebühren ist den Aufgabenträgern nicht freigestellt. Vielmehr legt schon die Gemeindeordnung des Landes Brandenburg (GO) in den Grundsätzen der Einnahmebeschaffung (§ 75 GO) fest, dass die Gemeinden die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen zunächst aus speziellen Entgelten zu beschaffen hat. Erst nachrangig dürfen Steuern für die Aufgaben der Gemeinden verwendet werden. Darüber hinaus schreibt das Kommunalabgabengesetz vor, dass bei Einrichtungen, die dem Vorteil einzelner Personen oder Personengruppen dienen, hierzu gehört die Abwasserentsorgung, Benutzungsgebühren zu erheben sind. Statt Benutzungsgebühren können aber, wie schon erwähnt, auch privatrechtliche Entgelte festgesetzt werden. Für diese gelten dann hinsichtlich der Kalkulation die gleichen Grundsätze wie sie unter Kostendeckungsgebot, Kostenüberschreitungsverbot und Kosten-/Leistungsverhältnis für die Benutzungsgebühren dargestellt werden. Anschlussbeiträge finden ihre Rechtsgrundlage in § 8 des Kommunalabgabengesetzes. Sie stellen Geldleistungen dar, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Erneuerung und Verbesserung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen. Nicht über Beiträge abgedeckt werden dürfen dagegen die laufende Unterhaltung und die Instandsetzung solcher Einrichtungen und Anlagen. Die daraus entstehenden Kosten fließen vielmehr in die Benutzungsgebühren ein. Die Erhebung eines Kanalanschlussbeitrages ist den Aufgabenträgern, im Gegensatz zu der Erhebung von Entgelten für die Benutzung der Abwasserentsorgungseinrichtung, grundsätzlich freigestellt. Es können sich allerdings bestimmte Konstellationen ergeben, die zu einer Erhebungspflicht von Beiträgen führen können. Dieser Sonderfall soll hier aber nicht behandelt werden. Der Aufgabenträger kann in der Regel also selbst entscheiden, ob ein Beitrag erhoben wird oder nicht. Der Verzicht auf eine Beitragserhebung hat allerdings unmittelbare negative Auswirkungen sowohl auf die Benutzungsgebühren als auch auf die Leistungsfähigkeit des Aufgabenträgers. Denn die nicht über Beiträge finanzierten Investitionen müssen entweder über eigene Mittel des Aufgabenträgers, in der Regel aber durch die Aufnahme von Krediten abgedeckt werden. Dies führt zum einen dazu, dass diese Mittel nicht für andere Projekte zur Verfügung stehen und wünschenswerte Maßnahmen zurückgestellt werden müssen. Zum anderen führt die Kreditaufnahme zu einer Erhöhung der Benutzungsgebühren, weil sich die fehlenden Beiträge bei der Verzinsung und Abschreibung des Anlagevermögens kostenerhöhend auswirken. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist deshalb die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen ein wesentlicher Faktor zur Sicherstellung niedriger Benutzungsgebühren. Der Kostenersatz für den Haus- und Grundstücksanschluss findet seine Rechtsgrundlage in § 10 KAG. Auch er darf (wie Gebühren und Beiträge) gemäß § 2 Abs. 1 des KAG nur aufgrund einer Satzung erhoben werden, die ihrerseits den angesprochenen Mindestinhalt aufweisen muss. Die Erhebung des Kostenersatzes setzt voraus, dass ein bestimmter Teil des Haus- bzw. Grundstücksanschlusses, der nach dem Satzungswerk nicht zu der öffentlichen Entsorgungsanlage gehört, vom Aufgabenträger hergestellt wird. Nur für diese Kosten kann der Aufgabenträger Kostenersatz geltend machen . Kostendeckungsgebot, Kostenüberschreitungsverbot Ein wesentlicher Grundsatz bei der Entgeltkalkulation ist, dass diese kostendeckend sein muss. Das bedeutet, die Einnahmen einer Abrechnungsperiode - in der Regel das Kalenderjahr - müssen die Kosten für den Betrieb der Abwasserentsorgungseinrichtung decken. Gleichzeitig besteht aber auch ein Kostenüberschreitungsverbot. Es dürfen also nicht mehr Einnahmen erzielt werden als zur Abdeckung der Betriebskosten erforderlich sind. Diese Grundsätze gelten unabhängig davon, ob Benutzungsgebühren oder privatrechtliche Entgelte erhoben werden. Der gelegentlich zu hörende Vorwurf, dass sich die Aufgabenträger mit den Abwasserentgelten zusätzliche Einnahmequellen erschließen, ist aufgrund dieser gesetzlichen Regelungen nicht haltbar. (Die Realität im Land Brandenburg sieht sogar so aus, dass in vielen Verbänden keine kostendeckenden Gebühren erhoben werden, sondern aus Zumutbarkeitsgesichtspunkten durch die Verbandsversammlungen dem Verbraucher Preise weit unter der betriebswirtschaftlich notwendigen Höhe in Rechnung gestellt werden.) Unbeabsichtigte Kostenunter- oder -überdeckungen wirken sich aber nicht aus. Weil bei den im voraus zu kalkulierenden Benutzungsgebühren in einem nicht geringen Umfang mit Schätzungen sowohl bei den voraussichtlichen Kosten als auch bei den wahrscheinlichen Abwassermengen gearbeitet werden muss, toleriert die Rechtsprechung geringfügige Kostenüberschreitungen bis zu einem gewissen Grade. Die Problematik der prognosebedingten Kostenunter- oder Kostenüberdeckung wurde mit der Änderung des Kommunalabgabengesetzes am 17. März 1999 aufgegriffen. Die Aufgabenträger sind nunmehr verpflichtet, Kostenüberdeckung gebührenmildernd zu berücksichtigen. Kostenunterdeckungen können sie spätestens im übernächsten Kalkulationszeitraum ausgleichen; eine Verpflichtung besteht hierzu allerdings nicht. Kosten-/Leistungsverhältnis (Äquivalenzprinzip) Die Benutzungsgebühr ist eine Gegenleistung für die Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung (§ 4 Abs. 2 KAG), sie muss in einem angemessenen Verhältnis zu der Inanspruchnahme der Einrichtung stehen (§ 6 Abs. 3 KAG). Entsprechend diesen Grundsätzen (das sogenannte Äquivalenzprinzip) richtet sich die Höhe der Gebühr nach Art und Umfang der konkreten Inanspruchnahme der Abwasserentsorgungseinrichtung. Das genaue Maß der Inanspruchnahme (Wirklichkeitsmaßstab) kann in bestimmten Fällen jedoch nur unter schwierigen oder wirtschaftlich nicht vertretbaren Bedingungen festgestellt werden. So zum Beispiel auch bei der Abwasserentsorgung. Für eine genaue Feststellung der in die Kanalisation eingeleiteten oder aus den abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen entnommenen Abwässer und Fäkalschlämme müssten auf jedem Grundstück und in den Entsorgungsfahrzeugen entsprechende Messeinrichtungen eingebaut werden. In diesen Fällen kann bei der Gebührenbemessung auch auf einen Wahrscheinlichkeitsmaßstab zurückgegriffen werden. Dies erfolgt bei der Abwasserentsorgung in der Regel durch die Zugrundelegung des sogenannten Frischwassermaßstabes. Die Aufgabenträger haben bei der Wahl des Wahrscheinlichkeitsmaßstabes einen gewissen Ermessensspielraum Die Gerichte urteilen hierzu regelmäßig, dass der Ortsgesetzgeber bei der Ausgestaltung des Maßstabs nicht verpflichtet sei, den jeweils zweckmäßigsten, vernünftigsten, gerechtetesten und der Wirklichkeit am nächsten kommenden Maßstab anwenden zu müssen. Vielmehr darf der Ortsgesetzgeber die besonderen örtlichen Verhältnisse und Gründe der Praktikabilität berücksichtigen. Dies darf jedoch nicht zu einem Missverhältnis zwischen den Benutzungsgebühren und den erbrachten Leistungen führen. Wie werden Benutzungsgebühren und Beiträge berechnet? Typische Bemessungsgrößen für die Benutzungsgebühren/privatrechtlichen Entgelte: Der Gebührenbescheid muss ausreichend Angaben enthalten, die der Gebührenschuldner benötigt, um die Rechtmäßigkeit der Forderung und ihre Berechnung nachzuprüfen. Dazu gehört in jedem Fall die Bemessungsgrundlage. So kann z.B. in einer Satzung die Regelung enthalten sein, dass eine "Grundgebühr je Haushalt, Gewerbebetrieb sowie sonstige selbständige Einrichtung in Höhe von ....... EURO erhoben" wird. Im Falle einer Erhebung einer Grundgebühr müsste sich dies somit als Ansatz im Gebührenbescheid wiederfinden. In den Satzungen wird eine sogenannte Leistungsgebühr (ggf. auch Entsorgungsgebühr oder Mengengebühr) enthalten sein, die das Abwasser nach EURO je m³ bemisst. Dabei wird nach den Regelungen in der überwiegenden Zahl der Satzungen für das Abwasser kein eigenständiger Zähler installiert, sondern nach dem sogenannten Frischwassermaßstab gerechnet. Das bedeutet, dass die vom Gebührenpflichtigen bezogene und durch den Wasserzähler ermittelte Frischwassermenge als rechnerischer Ansatz für die Berechnung der Abwassermenge gilt. Es wird nämlich allgemein davon ausgegangen, dass das aus Leitungen bezogene Frischwasser in vollem Umfang in die Kanalisation fließt. Eine Vielzahl von Satzungen sieht vor, dass auf Kosten des Gebührenpflichtigen ein gesonderter Wasserzähler eingebaut werden kann, wenn z.B. eine nicht unerhebliche Menge des Frischwassers nicht in die Kanalisation, sondern in den Garten zur Bewässerung fließt. Entsprechend müssten sich diese unterschiedlichen Ansätze im Gebührenbescheid wiederfinden. Dieser Frischwassermaßstab ist gerichtlich anerkannt und kann im übrigen auch bei der Entsorgung aus abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen Anwendung finden. Typische Bemessungsgrößen für den Kanalanschlussbeitrag Wie bei Gebühren, so muss auch beim Kanalanschlussbeitrag die entsprechende Bemessungsgröße (der sog. "Beitragsverteilungsmaßstab") in der Satzung geregelt sein. Die Rechtsprechung hat eine Reihe von Maßstäben und Maßstabsvarianten für zulässig erklärt, die z.T. sehr unterschiedlich sind, aber alle gemein haben, dass sie grundstücksbezogen sein müssen. Andere Maßstäbe (so z.B. die Anzahl der auf dem Grundstück lebenden Personen, der Abwasseranfall etc.) sind unzulässig. Folgende grobe Unterscheidung der Beitragsmaßstäbe ist möglich:

Kosten für den Haus- und Grundstücksanschluss Sofern ein Kostenersatz nach § 10 KAG für den von der Gemeinde bzw. dem Zweckverband hergestellten (privaten) Teil des Haus- und Grundstücksanschlusses erhoben werden soll, bestehen für dessen Bemessung zwei Möglichkeiten:

Wer zahlt die Benutzungsgebühren, Beiträge und Kostenersatzleistungen? Zahlungspflichtige bei den Gebühren Als Gebührenschuldner herangezogen werden kann jeder, der von der gemeindlichen Leistung einen Vorteil hat; deshalb wird gelegentlich auch vom "Vorteilsprinzip" gesprochen. Diese potentiellen "Vorteilsnehmer" - das sind in erster Linie die Abwassererzeuger selbst - sind in der Abwassergebührensatzung der Gemeinde bzw. des Zweckverbandes zu bestimmen und müssen aus dem Bescheid exakt hervorgehen. Ein Fehlen dieser Angabe führt zu einem so schwerwiegenden Mangel, dass der Bescheid als nichtig anzusehen ist. Gegenüber Gesamtschuldnern - das sind Gebührenpflichtige, die für dieselbe Gebührenschuld haften - kann der Bescheid in zusammengefasster Form erlassen werden. In bestimmten Fällen - beispielsweise bei Eheleuten oder Erben - ist es zulässig, den Bescheid in einer Ausfertigung an eine Adresse zu übermitteln. Er muss jedoch deutlich zu erkennen geben, ob die genannten Schuldner als Gesamtschuldner oder Teilschuldner herangezogen werden. Nicht zulässig ist es jedoch, dass ein Gebührenbescheid an "die Wohnungseigentümergemeinschaft zu Händen des Verwalters" gerichtet wird, weil die Wohnungseigentümergemeinschaft nicht rechtsfähig ist. Bei öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich personenbezogene Leistungen erbringen, ist Gebührenschuldner derjenige, der an dem Austauschverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung unmittelbar beteiligt ist. Klärschlamm Kompostierung Erbringt eine öffentliche Einrichtung grundstücksbezogene Leistungen, wie dies typischerweise bei den öffentlichen Abwasserentsorgungseinrichtungen der Fall ist, kommt der Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner auch dann in Betracht, wenn er das angeschlossene Grundstück nicht selbst nutzt, sondern dieses vermietet oder verpachtet hat. Abwasseranlage vollbiologisch Auch in diesen Fällen nimmt der Grundstückseigentümer eine Leistung der öffentlichen Einrichtung in Anspruch, indem er sich durch sie von der Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Entsorgung seines Grundstücks freistellen lässt. Wegen dieser befreienden Wirkung der Entsorgungsleistungen der öffentlichen Einrichtungen wird der Grundstückseigentümer als mittelbarer Benutzer der öffentlichen Einrichtung angesehen. Festbett Kleinkläranlage Kommen als Gebührenschuldner sowohl die unmittelbaren als auch die mittelbaren Benutzer der öffentlichen Einrichtung in Betracht, steht der Gemeinde bzw. dem Zweckverband bei der Bestimmung des Gebührenschuldners ein Auswahlermessen zu, das mangels sonstiger gesetzlicher Einschränkungen im wesentlichen nur durch das auf Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes beruhende Willkürverbot begrenzt ist. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird es daher grundsätzlich auch gerichtlich nicht beanstandet, wenn in der Satzung nur die Grundstückseigentümer und die ihnen gleichstehenden dinglich Berechtigten als Gebührenschuldner bestimmt werden. SBR Abwassertechnik Hierbei ist die Gemeinde bzw. der Zweckverband nicht verpflichtet, eine den Grundstückseigentümer entlastende Regelung für den Fall vorzusehen, dass die Abwälzung der Benutzungsgebühren auf die Mieter oder Pächter aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen scheitert. Zahlungspflichtige bei den Beiträgen und den Kostenersatzleistungen Wer den Beitrag zu zahlen hat, ist bereits in § 8 Abs. 2 KAG ausdrücklich geregelt und muss auch in der Beitragssatzung nochmals genauso aufgeführt sein. vollbiologische Kleinkläranlage Danach ist grundsätzlich der Eigentümer des jeweiligen an die Abwasserentsorgungseinrichtung anschließbaren Grundstückes beitragspflichtig. Ist für das Grundstück ein Erbbaurecht bestellt, so hat nicht der Grundstückseigentümer, sondern der Erbbauberechtigte den Beitrag zu entrichten. Der Eigentümer kann hier selbst dann nicht von der Gemeinde bzw. dem Zweckverband herangezogen werden, wenn der Erbbauberechtigte nicht zur Zahlung imstande ist. Besteht für das Grundstück ein Nutzungsrecht nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz (dies sind - stark vereinfacht - zumeist diejenigen Rechtsverhältnisse, in denen ein aus DDR-Zeiten herrührendes Nutzungsrecht an einem Grundstück besteht und der Nutzer ein in seinem Eigentum stehendes Gebäude zu Wohnzwecken errichtet hat), so ist der Nutzer im Sinne des § 9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes anstatt des Grundstückseigentümers beitragspflichtig. Allerdings kann der Nutzer nur herangezogen werden, wenn er zuvor von seinem Wahlrecht auf Kauf des Grundstückes oder auf Einräumung eines Erbbaurechtes Gebrauch gemacht hat und der Grundstückseigentümer dieser Wahlrechtsausübung nicht widersprochen hat. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, verbleibt es bei der Zahlungspflicht des Grundstückseigentümers. Pflanzenkläranlage Die Kostenerstattung für den Haus- und Grundstücksanschluss nach § 10 KAG kann ebenfalls nur vom Eigentümer, Erbbauberechtigen bzw. Nutzer nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz erhoben werden. Insoweit sind der Kreis der Beitragspflichtigen und der Kreis der Kostenerstattungspflichtigen deckungsgleich. Was ist noch zu beachten? Funktion der Grundgebühren Die Gemeinden bzw. Zweckverbände sind - wie oben bereits dargestellt - berechtigt, die im Kommunalabgabengesetz als Benutzungsgebühr bezeichnete öffentliche Abgabe in geteilter Form als Grundgebühr und als Leistungs- oder Mengengebühr zu erheben. Die Funktion der Grundgebühr liegt darin, jene Kosten abzudecken, die bei der Abwasserentsorgungseinrichtung unabhängig davon entstehen, in welchem Umfang eine Einrichtung tatsächlich genutzt wird. Es könnte nun argumentiert werden, dass diejenigen, die viel Abwasser produzieren und dem gemäß die Abwasserentsorgungseinrichtung im Verhältnis zu anderen stärker in Anspruch nehmen, auch stärker an den Kosten beteiligt werden sollen. Was die stärkere Beanspruchung betrifft, also die mit zunehmendem Abwasseranfall steigenden Kosten, so werden die betreffenden Nutzer über das mit dem Verbrauch steigende Leistungsentgelt tatsächlich höher belastet. Die Grundgebühr aber dient dazu, die Kosten abzudecken, die allein durch das Vorhalten der Abwasserentsorgungseinrichtung entstehen (Vorhaltekosten). SBR Klärtechnik Dazu gehören neben der zentralen Kläranlage auch weitere technische Einrichtungen sowie Entsorgungsfahrzeuge (z.B. für die Grubenentleerung). Und diese Vorhaltung der Einrichtung kommt zunächst allen Nutzern gleichermaßen zugute. Da der Aufgabenträger im Regelfall nicht voraussehen kann, in welchem Umfang der einzelne die Einrichtung tatsächlich nutzt, muss er seine Entsorgungskapazitäten auf den geschätzten Höchstwert der möglichen Inanspruchnahme ausrichten. Dies rechtfertigt grundsätzlich auch die einheitliche Grundgebühr für alle Nutzer. In den Fällen allerdings, in denen vorhersehbar ist, dass die Abwasserentsorgungseinrichtung stärker in Anspruch genommen wird, die Vorhalteleistungen also von vornherein höher zu bewerten sind, ist auch eine höhere Grundgebühr gerechtfertigt und unter gewissen Umständen auch geboten. Aus diesem Grunde werden in der Regel unterschiedliche Grundgebühren bei Ein- und Mehrfamilienhäusern und bei gewerblichen Einleitern erhoben. Diese Grundgebühr kann nicht willkürlich festgesetzt werden, sie unterliegt rechnerisch überprüfbaren Beschränkungen. So wurde bereits gerichtlich entschieden, dass das Aufkommen aus der Grundgebühr höchstens die festen Kosten der Einrichtung decken darf, während die variablen Kosten durch die Leistungs- oder Arbeitsgebühr abzudecken sind. Die Höhe der Grundgebühr hängt somit in starkem Maße vom Umfang der den Fixkosten zurechenbaren Betriebskosten ab; diese Fixkosten können im Gebührenhaushalt der Abwasserbeseitigung nach herrschenden Erfahrungen 60 Prozent und mehr ausmachen. Pflanzenkläranlage Selbstbau Es ist weiterhin zu berücksichtigen, dass die Grundgebühr zwar verbrauchsunabhängig, aber dennoch nach einem Wahrscheinlichkeitsmaßstab zu bemessen ist, der sich an Art und Umfang der aus der Leistungs- und Lieferbereitschaft folgenden abrufbaren Arbeitsleistung (z.B. Anzahl der Wohnungen oder Zahl der Bewohner auf dem Grundstück) als Anhalt für die vorzuhaltende Höchstlastkapazität orientiert. Die Erhebung der Grundgebühr ist nicht davon abhängig, dass im Einzelfall auch eine variable Gebühr entstanden ist; d.h., ein Entsorgungspflichtiger hat auch dann die Grundgebühr zu zahlen hat, wenn im Einzelfall Abwasser nicht entstanden ist (z.B. durch urlaubsbedingte Abwesenheit oder Wehrdienst). Funktion der Vorausleistungen im Bereich der Kanalanschlussbeiträge Nach § 8 Abs. 8 KAG ist die Gemeinde bzw. der Zweckverband berechtigt, sog. Vorausleistungen auf den Kanalanschlussbeitrag zu erheben, welche später mit dem endgültig zu zahlenden Kanalanschlussbeitrag zu verrechnen sind. Diese Vorausleistungen können erhoben werden, sobald nach außen sichtbar mit dem Bau der Abwasserentsorgungsanlage (z.B. Baubeginn des Klärwerkes) vollbiologische SBR Kleinkläranlage , begonnen worden ist. Die Berechnung der Vorausleistung erfolgt anhand der gleichen Kriterien (gleicher Bemessungsmaßstab), wie die spätere Berechnung des Kanalanschlussbeitrages, ist jedoch entweder in der Satzung oder aber durch Beschluss der Gemeindevertretung/Zweckverbandsversammlung auf einen bestimmten Prozentsatz der zukünftigen Beitragsschuld begrenzt. Die Möglichkeit der Erhebung von Vorausleistungen soll die Gemeinden bzw. Zweckverbände in die Lage versetzen, nicht die gesamte Investition über Kredite finanzieren zu müssen. Dies hat letztlich auch für die Bürger einen kostensenkenden Effekt, da die Zinslast, die der Verband zu tragen hat, dadurch geringer wird und somit auch die Benutzungsgebühren geringer ausfallen, als bei einer zu 100 Prozent über Kredite anschubfinanzierten Abwasserentsorgungsanlage. Durch die Pflicht, die gezahlte Vorausleistung mit dem später erhobenen Kanalanschlussbeitrag zu verrechnen, entstehen auch keine sonstigen finanziellen Mehrbelastungen beim Bürger. Sofern die Beitragspflicht sechs Jahre nach Erlass des Vorausleistungsbescheides noch nicht entstanden ist, kann die Vorausleistung zurückverlangt werden. Der Rückzahlungsanspruch ist ab Erhebung der Vorausleistung jährlich zu verzinsen. Der Rückzahlungs- und Verzinsungsanspruch ist mit Änderung des Kommunalabgabengesetzes vom März 1999 erstmals möglich geworden. KKN-Umwelttechnik liefert in die nachfolgenden Städte und Gemeinden von Ost-Prignitz seine Waren kostenfrei. Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Brandenburg alle Gemeinden und Städte

S

|