- Voll-Biologische Komplett Kleinkläranlagen im Kunststoff/PE-Tank

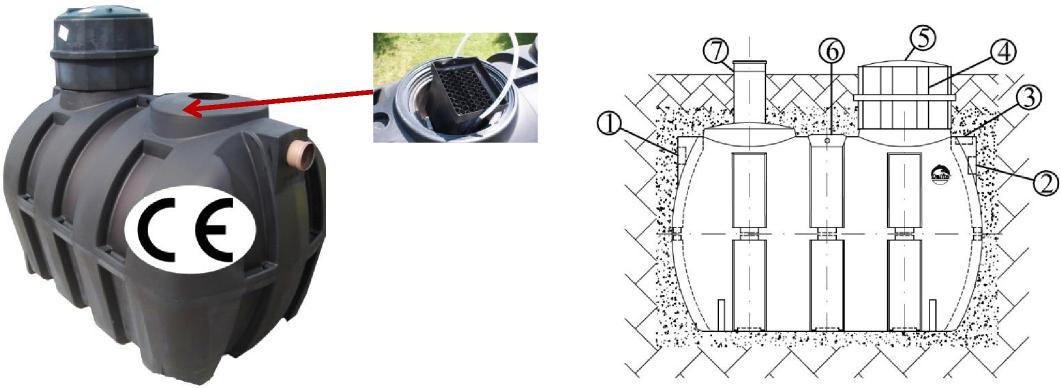

- Voll-Biologische Komplett Kleinkläranlagen in Beton-Klärgrube

- Voll-Biologische Kleinkläranlagen als Nachrüstung

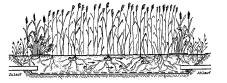

- Pflanzenkläranlagen nach DWA

- Beton- Sammelgruben / -Klärgruben

- Kunststoff, PE, Sammel- Klärgruben

- Regenwasser-Zisterne Beton

- Regenwassersammelgrube PE Kunststoff

- Fahrsilo Mistplatten silo-entwässerung

- Wartung Dichtheitsprüfung

- Baden-Württemberg 07903 4060645

- Hamburg 040 29850918

- Niedersachsen 05199 9983960

- Sachsen 034298 480500

(Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen)

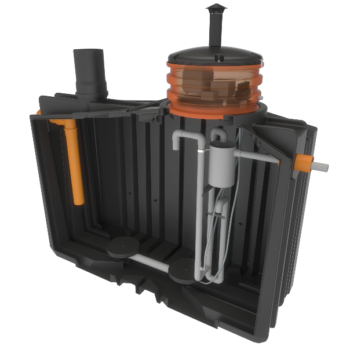

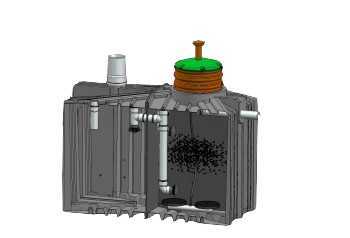

Die neue Generation der Kunststoff Kleinkläranlage

Steckerfertige SBR Komplett Kläranlage

mit Kunststoff PE Klärgrube

SBR Pro-Schlamm-Ex

90% weniger Klärschlamm

Steckerfertige vollbiologische SBR Kunststoff Kleinkläranlage für den Selbsteinbau geeignet

SBR Schlamm-Pro-Ex mit PE-Grube

SBR Schlamm-Pro-Ex mit Kunststoffgrube

für 4EW (Personen)

4.795 € inkl. MwSt.

Ablaufklasse C, DIBt Z55.31-567

Klärtex SBR Kläranlage

Als Kapsel-Anlage

6EW Klärtex Kunststoff Kleinkläranlage

3.900 € inkl. MwSt.

Ablaufklassen C, D Z: -55.31-419

3 Steckerfertige Druckluft-Komplett -Beton-

SBR- Wirbelbett- Festbett Membran-Kläranlage

werkseitig Vorinstalliert

Komplett SBR Vollbiologische-Betonkläranlage 4.900€ inkl. MwSt

Airstar

Komplett Vollbiologische Betonkläranlage Duo-Smart

1 - 4 Einwohner 4.850 €*

Ablaufklasse C,DIBt: Z-55.32-439

Einbaufertige Wirbelbett Kleinkläranlagen

Für den Selbsteinbau geeignet

WS-A-Wirbelbett Klärfix Kläranlage

In Beton Klärgrube

Klärtex FSB Beton Kleinkläranlage

5.890 € inkl. MwSt. nach Tabelle

DIBt:Z. 55.62-672

Vollbiologische Komplett Wirbelbett Betonkläranlage

EES-Wasserfloh

Vollbiologische Wirbelbett Kleinkläranlage Wasserfloh

2-8EW 4.995 € inkl. MwSt.

Ablaufklasse C, DIBt: Z-55.61-554

Vollbiologische Komplett Festbett Betonkläranlage

Aquatop

Vollbiologische Festbett Betonkläranlage Aquatop

1-4 EW 5.750 € inkl. MwSt.

Ablaufklasse C DIBt : Z: 55.31-556

Stromlose vollbiologische Kläranlagen

Kläranlage werkseitig vorinstalliert, anschlussfertig ideal zum Selbsteinbau

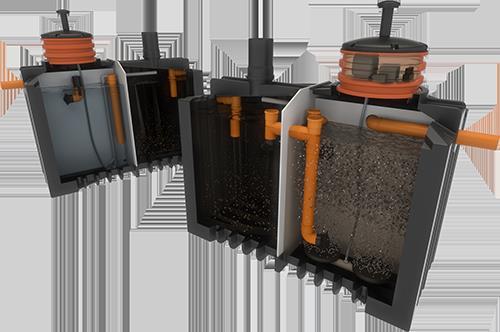

Filtermodul

Zum Anschluss an vorhandene Klärgrube

Stromloses vollbiologisches Filtermodul inkl. seperater Vorklärung

Stromlose vollbiologische

Kläranlage

Stromlose vollbiologische

Kläranlage

für 4EW 5.499 €

Ablaufklassse C : Z-55.41-646 ECOFLO DIBt Klasse C

SBR/CBR-Druckluft-Kläranlage

als Bausatz für Kunststoff oder Betonklärgrube 1-16 EW

Airstar

SBR-Vollbiologische-Kleinkläranlage

Vollbiologische Kleinkläranlage Airstar

1 - 4 Einwohner 2.245 €*

Ablaufklasse C,DIBt: Z-55.32-439

Wirbelbett-, Festbett-, Scheiben-Kläranlagen

als Bausatz für Kunststoff oder Betonklärgrube

Vollbiologische

Wirbel-Schwebebett

Kleinkläranlage

Vollbiologische Wirbelbett Kleinkläranlage Wasserfloh

1-4EW 2.695€1.695€ inkl. MwSt.

Ablaufklasse C, DIBt: Z-55.61-554

Vollbiologische

Festbett

Kleinkläranlagen

Vollbiologische Festbett Kleinkläranlage Aquatop

1-4 EW 2.850€

Ablaufklasse C DIBt : Z: 55.31-556

Komplett - Kleinkläranlage

steckerfertig werkseitig vorinstalliert

Betonklärgrube als Monolith

mit SBR Kleinkläranlage

Vollbiologische Monolithische SBR Betonkläranlage Duo-Smart

Abwasser-Sammelgruben

Aus PE-Kunststoff

Ein-, Zwei- und Mehrkammer

BETONKLÄRGRUBEN 3 bis 40m³

Regenwasser Beton Zisternen

Regenwassergruben aus Beton 1 bis 40m³

Als Monolith

oder

in Ring-Bauweise

PE Kunststoff Abwassergruben

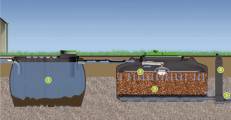

Pflanzenkläranlage nach DWA (ATV)

Pflanzenkläranlage 4 Personen Ein-(Selbst-)bauset 1.350 €

inkl. 19% MwSt., Planung,

Einleitungsantrag, Selbstbaupläne, Material (ohne Kies)

Abwasser Versickerungssystem

Stromlose Kleinkläranlage

Stromlose Kompakt-Kleinkläranlage für 4 Personen 4.199 €

inkl. 19% MwSt.

Kleinkläranlage DIBt: Z-55.41-420

DICHTHEITSPRÜFUNG KLÄRANLAGENSANIERUNG

Dichtheitsprüfung für Kläranlage, Klärgruben, Abflussleitungen, Abwasserschächte, Regenwasserrohre.

Sanierung von Kläranlagen, Klärgruben, Abwasser-leitungen Hausanschlüsse Abwasser Übergabeschächte.

Rohrkamera, Kanal-TV für Abflussleitungen, Abwasseranlagen, Regenwasserleitungen, usw.,

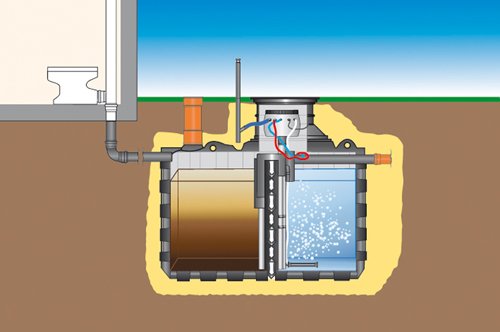

Die Kleinkläranlage als Video

SBR-Solido mit PE-Klärgrube

für 2 - 32 EW (Einwohner)

SBR-Klein-Kläranlage Solido 35I 2 - 5 EW 3.950,- €

Video zum Einbau einer SBR-Kleinkläranlage

Kleinkläranlage DIBt: Z-55.3-364

SBR-SKS-Kläranlage plus

Klärschlamm Kompostierung für

SBR-Druckluft und Pumpen-Kleinkläranlagen

SBR-Kompakt-Kläranlage Monofluido, Schlammkompostierung

SBR-SKS-Kläranlage Monofluido Kompostierung hier 5 Einwohner 5.195 €

inkl. 19% MwSt.

Steckerfertige SBR Komplett Kläranlage

mit Kunststoff PE Klärgrube

Airstar SBR Kläranlage

Inkl. Innen/Außenkasten

4EW Airstar

4EW Airstar

Kunststoff Kläranlage

3.995 € inkl. MwSt.

Ablaufklasse C, DIBt Z55.31-341

Hier die Palette unserer Angebote auf einen Blick:

SBR Pumpen Kleinkläranlage für PE Kunststoff oder Betonklärgrube

SBR Komplett Pumpen Kleinkläranlage zusammen mit PE Kunststoff Klärgrube

SBR Druckluft Hauskläranlage für den Einsatz in Beton- oder Kunststoffklärgruben.

SBR Komplett Druckluft Kleinkläranlage zusammen mit Kunststoff Klärgrube Klärbehältern

SBR SKS Schlammkompostierung in Kleinkläranlage Betonklärgrube Kunststoff Klärgrube

SBR Druckluft Kleinkläranlage mit abgeschlossener Technikkapsel und PE-Kunststoff-Klärgrube

Wirbelschwebebett Hauskläranlage für Einbau in Beton-Klärgrube oder Kunststoff-Klärgrube

Tauchkörper Hauskläranlage in Beton Klärgrube oder Kunststoff Klärgrube

Festbett-Kläranlage in Beton-Klärgrube oder Kunststoff-Klärgrube

Klärteich Abwasserteich Teich-Kläranlage

Biologische Klärschlamm-Entsorgung

Stromlose Kleinkläranlage in Kunststoff-Klärgrube

Kunststoffklärgrube als 2 oder 3 Kammer Ausfaulgrube

Abflusslose Abwasser Sammelgrube in allen Größen und Formen

Zweikammer Beton Klärgruben für SBR Kleinkläranlagen

Dreikammer Beton Klärgrube Ausfaulgrube

Verrieselung Versickerung als Abwasserentsorgung in den Untergrund für Kläranlagen

Verrieselungs-Schacht Versickerungs-Schacht Sickerschacht für Kleinkläranlagen

Pumpen, Tauchpumpe Schmutzwasserpumpe Fäkalpumpe Abwasserpumpe

Verdichter / Kompressoren LP80, LP120, für SBR-Kläranlagen

Sanierung Kleinkläranlagen, Betonklärgruben, Abwasserleitungen

Dichtheitsprüfung für Kläranlagen Abwasseranlagen Klärgruben Abwasserleitungen

Sanierung von Kleinkläranlagen Abwasserleitungen Klärgruben Haus-Abflussleitungen

Komplett Druckluft Komplettanlage

in Betonklärgrube 1-12 Personen

VORTEILE:

- Effiziente und sparsame SBR Drucklufttechnik

- Geringer Energieverbrauch, geringe Montagekosten

- Dauerhafte Betonklärgrube mit vor-/installierter SBR-Anlage

Die Druckluft betriebene Komplettanlage in der Betonklärgrube

Abwasserbeseitigung

1990 gab es in Mecklenburg-Vorpommern erhebliche Defizite in der Abwasserbeseitigung. Die Reinigungsleistung vorhandener Kläranlagen war unzureichend. Der Anschlussgrad der Bevölkerung an zentrale öffentliche Kläranlagen betrug 64 Prozent; heute über 86 Prozent.

Derzeit werden in Mecklenburg-Vorpommern 573 öffentliche Kläranlagen mit Behandlungskapazitäten größer 50 Einwohnerwerten (EW) betrieben: davon 411 mit einer Ausbaugröße kleiner 1.000 EW. Vier Kläranlagen besitzen eine Ausbaugröße von über 100.000 EW. Sämtliche Kläranlagen mit Ausbaugrößen von mehr als 10.000 EW verfügen, wie es die Kommunalabwasserverordnung verlangt, neben der mechanisch-biologischen Behandlung über Einrichtungen zur Nitrifikation, Denitrifikation und Phosphorelimination. Teilweise werden diese Techniken auch bei kleineren Kläranlagen eingesetzt. Insgesamt werden bei ca. 90 Prozent der anfallenden Abwässer gezielt die Nährstoffe Stickstoff und Phosphor verringert.

Die Länge des öffentlichen Kanalnetzes zur zentralen Abwasserbeseitigung beträgt insgesamt 14.368 Kilometer: davon 9.991 Kilometer Schmutzwasserkanäle, 3.678 Kilometer Regenwasserkanäle und 699 Kilometer Mischwasserkanäle.

Bei weniger als 14 Prozent der Landesbevölkerung erfolgt die Abwasserbeseitigung dezentral über 61.400 Kleinkläranlagen, darunter rund 35.700 mit der vorgeschriebenen gezielten biologischen Behandlung. Dazu kommen etwa 12.700 abflusslose Sammelgruben. Gemessen an der Anzahl der langfristig verbleibenden Kleinkläranlagen (56.400) verfügen damit rund 37 Prozent der Anlagen noch nicht über die erforderliche Abwasserreinigung. Berücksichtigt man den derzeitigen Bestandsschutz von normgerechten Untergrundverrieselungsanlagen während der Geltungsdauer der wasserrechtlichen Erlaubnis, besteht gegenwärtig ein unmittelbarer Handlungsbedarf bei immerhin noch ca. 10.400 Grundstücken. Weitere 10.300 kommen dann im Laufe der Jahre, nach Auslaufen der Erlaubnisse, hinzu.

Weitere Informationen:

- Kleinkläranlagen-Demonstrationsfelder in Mecklenburg-Vorpommern

Umgang mit Abwasser aus Kleingartenanlagen - Möglichkeiten der Abwasserentsorgung

Umgang mit Abwasser aus Kleingartenanlagen

Möglichkeiten der Abwasserentsorgung

Vom Institut für Umweltingenieurwesen der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät der Universität Rostock wurde im Auftrag des ehemaligen Umweltministeriums Mecklenburg-Vorpommern sowie des Landesverbandes der Gartenfreunde Mecklenburg-Vorpommern e.V. ein Projekt "Umgang mit Abwasser aus Kleingartenanlagen – Möglichkeiten der Abwasserentsorgung" durchgeführt. Die Ergebnisse der Untersuchungen wurden 2006 in einem Abschlussbericht zusammengefasst. Sie sollen den Wasserbehörden, den Kleingartenvereinen und den abwasserbeseitigungspflichtigen Körperschaften als Arbeitshilfe dienen, um dem Einzelfall angepasste und den allgemeinen Regelungen des Wasserrechts entsprechende Entscheidungen leichter treffen zu können.

Der Abschlussbericht informiert unter anderem über den Standard der Sanitär-. Wasser- und Abwassertechnik in Kleingärten Mecklenburg-Vorpommerns sowie über die Abwassermenge, ihre Beschaffenheit und Additive. Weiter werden Auswirkungen des Abwassers aus Kleingärten auf Grund- und Oberflächenwasser abgeschätzt, die untersuchten Varianten der Abwasserentsorgung in einer Übersicht dargestellt, und es wird ein Kostenvergleich anhand einer Modellanlage vorgenommen.

Mit der Produktion von Nahrungsmitteln und Rohstoffen bildet die Landwirtschaft die Basis des heutigen menschlichen Daseins. Dieses wäre ohne die landwirtschaftliche Urproduktion undenkbar. Die Landwirtschaft trägt ebenfalls zur Erhaltung der Kulturlandschaft bei.

In Mecklenburg-Vorpommern hat sich in den letzten Jahrhunderten bis heute eine großstrukturierte Landwirtschaft mit leistungsfähigen Betrieben entwickelt. Die landwirtschaftlich genutzte Fläche von rund 1,35 Mio. Hektar des Landes wird von rund 5.150 Betrieben mit über 21.000 Beschäftigten bewirtschaftet. Hohe Erträge im Pflanzenbau und hervorragende Leistungen in der Tierhaltung widerspiegeln die Qualität des Managements und der Fachkräfte in den Betrieben, unterstützt durch die guten Ausbildungsmöglichkeiten, durch die hiesigen Agrarforschung sowie das Know how der Agrarberatung.

Die Landwirtschaft ist in Mecklenburg-Vorpommern multifunktional aufgestellt. Schwerpunkte liegen deutlich im Pflanzenbau und der Produktion von Getreide und Ölfrüchten, die über 75 % der Anbaufläche einnehmen. Darüber hinaus werden Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben und Futterpflanzen angebaut. Die Veredlung landwirtschaftlicher Produkte als Beitrag zur Steigerung der Bruttowertschöpfung bedarf bei dem bundesweit geringsten Tierbesatz von nur 0,5 Großvieheinheiten je Hektar des weiteren Aufbaus.

Der ökologische Landbau erfolgt auf fast 9 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche - Tendenz steigend. Damit ist unser Bundesland Spitzenreiter in Deutschland. Die Obst- und Gemüseproduktion auf über 4.000 Hektar stellt einen durchaus erfolgreichen und dynamischen sowie arbeitsintensiven Zweig mit hoher Flächenproduktivität dar. Der Bereich der nachwachsenden Rohstoffe und erneuerbarer Energien/Bioenergie ist im Wachstum begriffen. Über 100.000 ha werden für den Anbau nachwachsender Rohstoffe verwandt, der Bau und der Betrieb von Biogasanlagen bildet für landwirtschaftliche Unternehmen ein weiteres Standbein.

Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz fördert die landwirtschaftliche Entwicklung mit dem Ziel, am Markt ausgerichtete, wettbewerbsfähige und nachhaltig wirtschaftende landwirtschaftliche Unternehmen zu etablieren.

Die Ernährungswirtschaft verbindet in der Wertschöpfungskette Landwirtschaft, Verarbeitung und Handel. Regionale Wertschöpfungsketten haben hier besondere Bedeutung, indem zusätzliche wirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Impulse für die ansonsten eher strukturschwache Region gegeben werden.

In der Entwicklung unseres Landes in den Jahren 2007 -2013 hat die Unterstützung der Unternehmen der Ernährungswirtschaft daher weiterhin eine große Bedeutung. Mit der Förderung seitens des Ministeriums soll ein Beitrag zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse geleistet werden, um insbesondere Voraussetzungen für Erlösvorteile der Erzeuger zu schaffen. Im Vordergrund stehen die Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen und die Schaffung von Arbeitsplätzen.

Fischerei und Fischwirtschaft sind Teil unserer Identität im Norden. Neben ihrer unmittelbaren Bedeutung für die regionale Wirtschaft ist die Fischerei für den Tourismus von unschätzbarem Wert. Fischkutter prägen das Bild der kleinen Häfen. Die fischverarbeitende Industrie in Mecklenburg-Vorpommern hat einen bedeutenden Stellenwert innerhalb der EU. Die Unternehmen bieten vor allem in strukturschwachen Regionen Arbeitsplätze und Zukunftsperspektiven. Die Landesregierung setzt sich dafür ein, dass dies auch zukünftig so bleibt.

Ziele einer verantwortungsbewussten Fischereipolitik im Land Mecklenburg-Vorpommern sind daher:

- eine nachhaltige, naturschonende Ressourcennutzung

- bessere Zukunftsaussichten für die Fischer

- mehr und sichere Arbeitsplätze im gesamten Fischereisektor

- ein Ausbau der Aquakultur

Grundpfeiler der nachhaltigen Entwicklung sind die sozialen und wirtschaftlichen Bedürfnisse der Menschen und die Bedürfnisse der Umwelt, in der wir leben. Die nachhaltige Entwicklung versucht diese drei Grundbedürfnisse in Einklang zu bringen, damit auch die nachfolgenden Generationen ihre Bedürfnisse in sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Ausgewogenheit befriedigen können.

Wichtige Themen, die das Erreichen dieses Einklanges unterstützen sind: Agenda 21, Allianzen für die Umwelt, der Schutz der Moore, erneuerbare Energien, internationale Beziehungen und Umweltbildung.

Weitere Informationen:

- Agenda 21

- Naturschutz und nachhaltige Regionalentwicklung

- Umweltbildung

- Allianz "Umwelt und Landwirtschaft" in MV

- Umweltallianz Mecklenburg-Vorpommern

- Schutz und Nutzung der Moore in Mecklenburg-Vorpommern

- Umweltindikatoren

- Norddeutsche Partnerschaft zur UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung (NUN)

Die NUN fördert den länderübergreifenden Austausch im Bildungsbereich. Mitglieder sind Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Bremen nimmt als Gast teil.

er Wald prägt die Landschaft Mecklenburg-Vorpommerns und gehört zum Naturreichtum des Landes. Er ist unverzichtbare natürliche Lebensgrundlage der Menschen und Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Der Wald ist wegen seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion nachhaltig zu erhalten und zu mehren.

Die Forstpolitik sichert diese Funktionen des Waldes, indem sie entsprechende Rahmenbedingungen schafft und für den Ausgleich der verschiedenen Interessen am Wald sorgt.

Wichtige Fachdisziplinen bei der Umsetzung der Ziele sind der Waldbau und die Waldökologie, die Holzmarktpolitik und das Jagdwesen.

Weitere Informationen:

- Forstpolitik

- Holzmarktpolitik

- Jagdwesen

- Waldbau/Waldökologie

Dokumente und Publikationen

Naturschutz und Landschaftspflege spielen in Mecklenburg-Vorpommern eine besondere Rolle. Das Land ist über seine Grenzen hinaus bekannt für seinen großen Gewässerreichtum, die langen naturgeprägten Küstenabschnitte, die Bodden, Haffe und Wieke, die Vielzahl von Mooren.

Das Mosaik unterschiedlichster Landschaftstypen mit relativ unzerschnittenen Naturräumen ist zudem Lebensraum für große attraktive Tierarten, die den herausragenden Landschaftsqualitäten des Landes durch ihre Anwesenheit und Verbreitung sichtbaren Ausdruck verleihen. Der Fischotter beispielsweise ist fast flächendeckend im Land verbreitet, etwa 50 Prozent der Seeadlerbrutpaare Deutschlands brüten bei uns, fast der gesamte derzeitige Fischadlerbestand konzentriert sich auf die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, der Hauptverbreitungsschwerpunkt des Schreiadlers in Deutschland liegt in Mecklenburg-Vorpommern, ungefähr die Hälfte der rund 3.000 in Deutschland vorkommenden Kranichpaare zieht bei uns ihre Jungen groß. Beinahe die gesamte, auf der westlichen Zugroute wandernde Kranichpopulation ergänzt in Mecklenburg-Vorpommern ihre Energiereserven für den Weiterflug.

Dem Schutz und dem langfristigen Erhalt der Naturausstattung des Landes widmet sich neben den staatlichen und kommunalen Naturschutzverwaltungen mit großem Engagement das Ehrenamt.

Weitere Informationen:

- Schutzgebiete

- Naturschutz und nachhaltige Regionalentwicklung

- Landschaftsplanung in Mecklenburg-Vorpommern

- NATURA 2000

- Eingriffsregelung und Ökokontomaßnahmen

- Zoos und Tiergärten

- Verantwortung für Europas Naturerbe

Dokumente und Publikationen

Unsere Böden mit ihren vielfältigen Funktionen sind kostbares, in ihrer Bedeutung oft unterschätztes Gut: Sie sind nicht vermehrbar, aber leicht zerstörbar. Eingetretene Schäden sind häufig nicht oder nur mit erheblichem Aufwand zu beheben. Oft müssen auf Standorten mit Bodenbelastungen bestimmte Nutzungen eingeschränkt werden (z.B. Nahrungs- und Futtermittelanbau, Wohnbebauung oder Trinkwasserförderung).

Ein konsequenter Bodenschutz umfasst sowohl die Gefahrenabwehr bei vorhandenen Bodenverunreinigungen und Altlasten als auch den vorsorgenden Bodenschutz zum Erhalt der Bodenfunktionen.

Anforderungen und Maßnahmen zum Bodenschutz sind im Bundes-Bodenschutzgesetz und der Bundes-Bodenschutzverordnung festgelegt. (Gesetzes- und Verordnungstext: siehe Menüpunkt "Rechtsvorschriften" unter "Bundesrecht")

Die Politik der Landesregierung M-V ist darauf gerichtet, bestehende schädliche Bodenveränderungen zielgerichtet zu sanieren. Gleichzeitig soll zukünftigen Beeinträchtigungen vorgebeugt werden. Dafür werden vom Ministerium die notwendigen Rechts- und Förderinstrumente geschaffen. Am 4. Juli 2011 hat der Landtag das Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ergänzung und Ausführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes und Änderung anderer Gesetze beschlossen. In Artikel 1 ist das Landesbodenschutzgesetz geregelt; mit dessen Änderung in Artikel 2 sind u.a. die Zuständigkeiten seit dem 1. Juli 2012 bestimmt worden. Seit diesem Zeitpunkt sind die Landräte und Oberbürgermeister der kreisfreien Städte für die Durchführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes, der bodenschützenden Regelungen des Umweltschadensgesetzes, des Landesbodenschutzgesetzes und der aufgrund dieser Gesetze erlassenen Rechtsvorschriften zuständig, soweit durch Rechtsverordnung nichts anderes geregelt ist.

Die Staatlichen Ämter für Landwirtschaft und Umwelt bleiben zuständig für

- die sogenannte Altlastenfreistellung

- die Anordnung der Untersuchung von altlastverdächtigen Flächen und von Altlasten und

- die Anordnung der notwendigen Maßnahmen zur Sanierung von und der notwendigen Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen für Altlasten.

Weitere Informationen:

- Altlasten

- Vorsorgender Bodenschutz

- Flächeninanspruchnahme

- Sanierung devastierter Flächen im ländlichen Raum

- Boden des Jahres

Informationen und Materialien des Bundesverbandes Boden

- Die Böden Deutschlands

Ein Reiseführer des Umweltbundesamtes. U.a. sind vier Standorte aus M-V enthalten.

[PDF, 18 MB]

"Wasser ist Leben" – einfacher und eindringlicher als mit dieser Jahrtausende alten Erkenntnis lässt sich auch heute die Bedeutung des Wassers nicht beschreiben. Dies gilt für eine sichere Trinkwasserversorgung, als entscheidender Standortfaktor für die Land- und Forstwirtschaft, für die Industrie, für den Tourismus und als Lebensraum von Flora und Fauna.

Mecklenburg-Vorpommern ist ein gewässerreiches Land. Koordinierung und Ausgleich der verschiedenen Nutzungsansprüche sowie der nachhaltige Schutz der Gewässer sind Aufgabe der Wasserwirtschaft und des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz als oberste Wasserbehörde des Landes.

Weitere Informationen zum Thema:

- Abwasserbeseitigung

- Gewässerschutz

- Hochwasserschutz

- Küstenschutz

- Meeresumweltschutz

- Gewässerunterhaltung und -ausbau

- Wasserrahmenrichtlinie

Abwasserbeseitigung

1990 gab es in Mecklenburg-Vorpommern erhebliche Defizite in der Abwasserbeseitigung. Die Reinigungsleistung vorhandener Kläranlagen war unzureichend. Der Anschlussgrad der Bevölkerung an zentrale öffentliche Kläranlagen betrug 64 Prozent; heute über 86 Prozent.

Derzeit werden in Mecklenburg-Vorpommern 573 öffentliche Kläranlagen mit Behandlungskapazitäten größer 50 Einwohnerwerten (EW) betrieben: davon 411 mit einer Ausbaugröße kleiner 1.000 EW. Vier Kläranlagen besitzen eine Ausbaugröße von über 100.000 EW. Sämtliche Kläranlagen mit Ausbaugrößen von mehr als 10.000 EW verfügen, wie es die Kommunalabwasserverordnung verlangt, neben der mechanisch-biologischen Behandlung über Einrichtungen zur Nitrifikation, Denitrifikation und Phosphorelimination. Teilweise werden diese Techniken auch bei kleineren Kläranlagen eingesetzt. Insgesamt werden bei ca. 90 Prozent der anfallenden Abwässer gezielt die Nährstoffe Stickstoff und Phosphor verringert.

Die Länge des öffentlichen Kanalnetzes zur zentralen Abwasserbeseitigung beträgt insgesamt 14.368 Kilometer: davon 9.991 Kilometer Schmutzwasserkanäle, 3.678 Kilometer Regenwasserkanäle und 699 Kilometer Mischwasserkanäle.

Bei weniger als 14 Prozent der Landesbevölkerung erfolgt die Abwasserbeseitigung dezentral über 61.400 Kleinkläranlagen, darunter rund 35.700 mit der vorgeschriebenen gezielten biologischen Behandlung. Dazu kommen etwa 12.700 abflusslose Sammelgruben. Gemessen an der Anzahl der langfristig verbleibenden Kleinkläranlagen (56.400) verfügen damit rund 37 Prozent der Anlagen noch nicht über die erforderliche Abwasserreinigung. Berücksichtigt man den derzeitigen Bestandsschutz von normgerechten Untergrundverrieselungsanlagen während der Geltungsdauer der wasserrechtlichen Erlaubnis, besteht gegenwärtig ein unmittelbarer Handlungsbedarf bei immerhin noch ca. 10.400 Grundstücken. Weitere 10.300 kommen dann im Laufe der Jahre, nach Auslaufen der Erlaubnisse, hinzu.

Weitere Informationen:

- Kleinkläranlagen-Demonstrationsfelder in Mecklenburg-Vorpommern

- Umgang mit Abwasser aus Kleingartenanlagen - Möglichkeiten der Abwasserentsorgung

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Die WRRL fordert für alle europäischen Gewässer einen Zustand hoher Wasserqualität und Strukturvielfalt, der genug Lebensraum für Pflanzen und Tiere bietet. Die Bewirtschaftung der Gewässer, das sind Flüsse, Seen, Grundwasser, Übergangsgewässer und Küstengewässer, sind auf dieses Ziel auszurichten.

Leitbild der Richtlinie ist der natürliche Zustand der Gewässer. Gemessen an diesem Leitbild zielt die WRRL darauf, einen mindestens "guten Zustand" der Oberflächengewässer und einen "guten quantitativen und chemischen Zustand" des Grundwassers der Europäischen Union zu erreichen. Für künstliche und erheblich veränderte Gewässer ist das "gute ökologische Potential" zu erreichen.

Wesentliche Instrumente der WRRL sind:

- eine auf das Flusseinzugsgebiet bezogene Bewirtschaftung der Gewässer,

- ein einheitliches Bewertungssystem zur Einstufung des Grundwassers, der Flüsse, Seen und Küstengewässer,

- chemische, strukturelle und biologische Güteziele für die Gewässer,

- ein enger Zeitplan für das Erreichen dieser Ziele,

- wirtschaftliche Instrumente, die den sorgsamen Umgang mit Wasser fördern,

- ein Verschlechterungsverbot,

- eine umfangreiche Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Umsetzung der WRRL.

Auf einer speziellen Internetpräsentation des Landesamts für Umwelt, Naturschutz und Geologie finden Sie weitere Informationen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie im Land Mecklenburg-Vorpommern. Ergänzende Informationen aus der Praxis in den regionalen Bearbeitungsgebieten erhalten Sie auf den Seiten der Staatlichen Ämter für Umwelt und Natur. Eine wichtige Bund-Länder-Informations-Kommunikationsplattform zur WRRL stellt im Internet der Wasserblick dar.

Weitere Informationen:

- Flussgebietseinheiten in MV

- Zustand der Gewässer in MV

- Fristen der WRRL

- Organisation der Umsetzung in MV

- Vorarbeiten zur Erstellung der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme

- Fachberatung Wasserrahmenrichtlinie und Landwirtschaft

Gemeinsame Internetpräsentation des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei M-V sowie der LMS Landwirtschaftsberatung

- Wasserrahmenrichtlinie in Mecklenburg-Vorpommern

Internetpräsentation zur Wasserrahmenrichtlinie des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern

ktuell hat der Wasserbau in unserem Lande zwei Kernaufgaben:

- die Gewässer so auszubauen und zu unterhalten, dass das normale Wasserdargebot ohne dass es Schaden erzeugt abfließen kann und - möglichst gleichzeitig -

- den ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern und die Zielvorgaben der europäischen Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen (insbesondere durch Verbesserung der Gewässerdurchgängigkeit und der Gewässerstruktur)

Weitere Informationen:

- Gewässerunterhaltung

Abwasserbeseitigung

1990 gab es in Mecklenburg-Vorpommern erhebliche Defizite in der Abwasserbeseitigung. Die Reinigungsleistung vorhandener Kläranlagen war unzureichend. Der Anschlussgrad der Bevölkerung an zentrale öffentliche Kläranlagen betrug 64 Prozent; heute über 86 Prozent.

Derzeit werden in Mecklenburg-Vorpommern 573 öffentliche Kläranlagen mit Behandlungskapazitäten größer 50 Einwohnerwerten (EW) betrieben: davon 411 mit einer Ausbaugröße kleiner 1.000 EW. Vier Kläranlagen besitzen eine Ausbaugröße von über 100.000 EW. Sämtliche Kläranlagen mit Ausbaugrößen von mehr als 10.000 EW verfügen, wie es die Kommunalabwasserverordnung verlangt, neben der mechanisch-biologischen Behandlung über Einrichtungen zur Nitrifikation, Denitrifikation und Phosphorelimination. Teilweise werden diese Techniken auch bei kleineren Kläranlagen eingesetzt. Insgesamt werden bei ca. 90 Prozent der anfallenden Abwässer gezielt die Nährstoffe Stickstoff und Phosphor verringert.

Die Länge des öffentlichen Kanalnetzes zur zentralen Abwasserbeseitigung beträgt insgesamt 14.368 Kilometer: davon 9.991 Kilometer Schmutzwasserkanäle, 3.678 Kilometer Regenwasserkanäle und 699 Kilometer Mischwasserkanäle.

Bei weniger als 14 Prozent der Landesbevölkerung erfolgt die Abwasserbeseitigung dezentral über 61.400 Kleinkläranlagen, darunter rund 35.700 mit der vorgeschriebenen gezielten biologischen Behandlung. Dazu kommen etwa 12.700 abflusslose Sammelgruben. Gemessen an der Anzahl der langfristig verbleibenden Kleinkläranlagen (56.400) verfügen damit rund 37 Prozent der Anlagen noch nicht über die erforderliche Abwasserreinigung. Berücksichtigt man den derzeitigen Bestandsschutz von normgerechten Untergrundverrieselungsanlagen während der Geltungsdauer der wasserrechtlichen Erlaubnis, besteht gegenwärtig ein unmittelbarer Handlungsbedarf bei immerhin noch ca. 10.400 Grundstücken. Weitere 10.300 kommen dann im Laufe der Jahre, nach Auslaufen der Erlaubnisse, hinzu.

Weitere Informationen:

- Kleinkläranlagen-Demonstrationsfelder in Mecklenburg-Vorpommern

- Umgang mit Abwasser aus Kleingartenanlagen - Möglichkeiten der Abwasserentsorgung

Zentrale Aufgaben des Gewässerschutzes in Mecklenburg-Vorpommern sind, das ökologische Gleichgewicht der Gewässer zu bewahren oder wiederherzustellen, die Trink- und Brauchwasserversorgung zu gewährleisten und alle anderen Wassernutzungen, die dem Gemeinwohl dienen, langfristig zu sichern.

In den Bereich des Gewässerschutzes fallen:

- die Gewässerkunde und das Gewässermonitoring

- das Seenprogramm

- der Grundwasserschutz

- die Trinkwasserversorgung

- die Gewässerbewirtschaftung

- die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

- der anlagenbezogener Gewässerschutz und

- die Bekämpfung von Meeresverschmutzungen

Weitere Informationen zum Thema:

- Naturräumliche Situation

- Wasserbeschaffenheit

- Seenprogramm

- Grundwasserschutz

- Trinkwasserversorgung

- Wasserrahmenrichtlinie

- Gewässerbewirtschaftung des Oberflächenwassers

- Anlagenbezogener Gewässerschutz

- Bekämpfung von Meeresverschmutzu

Die Ostsee ist im Weltmaßstab betrachtet ein relativ kleines, aber überaus sensitives und anfälliges Meer. Dennoch ist sie etwas Besonderes und Lebensader für Mecklenburg-Vorpommern. Die Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns hat eine Länge von ca. 1712 Kilometer. Sie bietet eine faszinierende und schützenswerte Natur, in der Menschen leben, arbeiten oder sich erholen. Die Zielsetzung des Meeresumweltschutzes ist, nachhaltig wirksame Schutz- und Nutzungskonzepte zu entwickeln und umzusetzen. Dabei müssen u. a. verschiedene Belange mit dem Gewässerschutz in Einklang gebracht werden: die der Schifffahrt und der Häfen, der Fischerei, der Landwirtschaft und Industrie, der Offshoreaktivitäten, des Kies- und Sandabbaus sowie der Verklappung von Baggergut. Kleinkläranlagen Mecklenburg-Vorpommern Kläranlagen-Nachrüstung Kunststoff Klärgrube Beton-Abwassergrube Dichtheitsprüfung Tropfkörper Verrieselung Filtergraben Pflanzenkläranlage SBR Klärtechnik SBR Abwassertechnik SBR Abwassertechnik Wirbel-Schwebebett-

Mecklenburg-Vorpommern ist von der maritimen Wirtschaft, vom Tourismus und somit auch von einer intakten Natur an und in der Ostsee besonders abhängig. In diesem Zusammenhang wurde das völkerrechtlich verbindliche Helsinki-Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebiets (HELCOM) begründet. Die Überwachung der Küstengewässer wird im Bund/Länder Messprogramm (BLMP) organisiert. Gemeinsame EU-Richtlinien u. a. (WRRL) und die zukünftige Meeresstrategierichtlinie stellen den rechtlich verbindlichen Schutz der Küstengewässer in einem gesamteuropäischen Kontext sicher.

Kontakt

Weitere Informationen:

- Definition Meeresumweltschutz

- Rechtliche Grundlagen für den Meeresumweltschutz

- Meeresüberwachung

- Bekämpfung von Meeresverschmutzungen Abwasser-Sammelgrube SBR Kleinkläranlage SBR Klärtechnik SBR Abwassertechnik SBR-Anlage SBR Hauskläranlage Festbett Kleinkläranlage Kläranlagen-Nachrüstung Mecklenburg-Vorpommern M-V Dichtheitsprüfung SBR Abwasserentsorgung Rohr-Kamera Kanal-TV Klärgrube

- Eutrophierung der Ostsee

- Steckbrief der Ostsee

- Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

Die Küste als Übergangsbereich von Land und Meer ist ein wichtiger Siedlungs- und Wirtschaftsraum, der aber den vom Meer ausgehenden Gefährdungen ausgesetzt ist. 1.050 Quadratkilometer der Küstenregion Mecklenburg-Vorpommerns können bei Sturmfluten überflutet werden und 265 Kilometer unserer Ostseeküste befinden sich im natürlichen Rückgang.

Die dauerhafte Nutzung der Küste ist daher nur möglich, wenn die vom Meer ausgehenden Gefährdungen minimiert werden. Pflanzenkläranlage Beton-Klärgrube Kläranlagen-Nachrüstung Abwasser-Nachrüstung Kunststoff Klärgrube Abwasser abflusslose Sammelgrube SBR-Anlage selber einbauen, Abwasser-Tank Abwasserpumpe Festbett Kläranlage Dichtheitsprüfung Mecklenburg-Vorpommern M-V Dies ist Aufgabe des Küstenschutzes. Gegen die Überflutungsgefahr werden z.B. Dünen, Deiche und Uferwände gebaut, gegen den Küstenrückgang kommen u.a. Sandvorspülungen, Buhnen, Wellenbrecher und Ufermauern zum Einsatz.

äche und Flüsse fließen unter normalen Bedingungen in ihren Betten. Nach kräftigen und lang anhaltenden Niederschlägen und/oder einer starken Schneeschmelze treten sie aber manchmal auch über die Ufer und überschwemmen ihr Umland. Der Bach oder Fluss führt Hochwasser!

Als Hochwasserschutz werden Baumaßnahmen bezeichnet, die die von Hochwasser ausgehenden Gefahren in den überschwemmungsgefährdeten Gebieten mindern. vollbiologische SBR Kleinkläranlage Klärgrube Klärtechnik Sammelgrube SBR Abwassertechnik Pflanzenkläranlage Selbstbau Abwasserteich Klärteich Dichtheitsprüfung abflusslose Sammelgrube Mecklenburg-Vorpommern M-V SBR Festbett Kleinkläranlagen Nachrüstung

In Mecklenburg-Vorpommern stellen der Bau und die Verstärkung von Deichen den Schwerpunkt im Hochwasserschutz dar. Er konzentriert sich insbesondere auf die Elbe und ihre Zuflüsse.

Auch die Europäische Kommission hat sich im Jahr 2007 dieses Themas angenommen und eine entsprechende Richtlinie zum Hochwasserrisikomanagement vorgelegt.