- Voll-Biologische Komplett Kleinkläranlagen im Kunststoff/PE-Tank

- Voll-Biologische Komplett Kleinkläranlagen in Beton-Klärgrube

- Voll-Biologische Kleinkläranlagen als Nachrüstung

- Pflanzenkläranlagen nach DWA

- Beton- Sammelgruben / -Klärgruben

- Kunststoff, PE, Sammel- Klärgruben

- Regenwasser-Zisterne Beton

- Regenwassersammelgrube PE Kunststoff

- Fahrsilo Mistplatten silo-entwässerung

- Wartung Dichtheitsprüfung

- Baden-Württemberg 07903 4060645

- Hamburg 040 29850918

- Niedersachsen 05199 9983960

- Sachsen 034298 480500

(Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen)

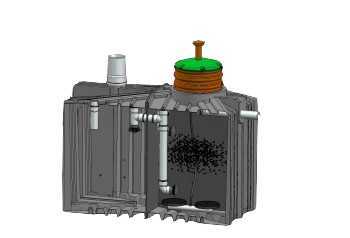

Die neue Generation der Kunststoff Kleinkläranlage

Steckerfertige SBR Komplett Kläranlage

mit Kunststoff PE Klärgrube

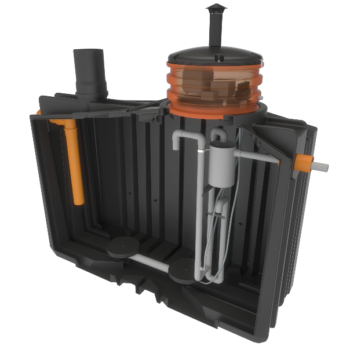

SBR Pro-Schlamm-Ex

90% weniger Klärschlamm

Steckerfertige vollbiologische SBR Kunststoff Kleinkläranlage für den Selbsteinbau geeignet

SBR Schlamm-Pro-Ex mit PE-Grube

SBR Schlamm-Pro-Ex mit Kunststoffgrube

für 4EW (Personen)

4.795 € inkl. MwSt.

Ablaufklasse C, DIBt Z55.31-567

Klärtex SBR Kläranlage

Als Kapsel-Anlage

6EW Klärtex Kunststoff Kleinkläranlage

3.900 € inkl. MwSt.

Ablaufklassen C, D Z: -55.31-419

3 Steckerfertige Druckluft-Komplett -Beton-

SBR- Wirbelbett- Festbett Membran-Kläranlage

werkseitig Vorinstalliert

Komplett SBR Vollbiologische-Betonkläranlage 4.900€ inkl. MwSt

Airstar

Komplett Vollbiologische Betonkläranlage Duo-Smart

1 - 4 Einwohner 4.850 €*

Ablaufklasse C,DIBt: Z-55.32-439

Einbaufertige Wirbelbett Kleinkläranlagen

Für den Selbsteinbau geeignet

WS-A-Wirbelbett Klärfix Kläranlage

In Beton Klärgrube

Klärtex FSB Beton Kleinkläranlage

5.890 € inkl. MwSt. nach Tabelle

DIBt:Z. 55.62-672

Vollbiologische Komplett Wirbelbett Betonkläranlage

EES-Wasserfloh

Vollbiologische Wirbelbett Kleinkläranlage Wasserfloh

2-8EW 4.995 € inkl. MwSt.

Ablaufklasse C, DIBt: Z-55.61-554

Vollbiologische Komplett Festbett Betonkläranlage

Aquatop

Vollbiologische Festbett Betonkläranlage Aquatop

1-4 EW 5.750 € inkl. MwSt.

Ablaufklasse C DIBt : Z: 55.31-556

Stromlose vollbiologische Kläranlagen

Kläranlage werkseitig vorinstalliert, anschlussfertig ideal zum Selbsteinbau

Filtermodul

Zum Anschluss an vorhandene Klärgrube

Stromloses vollbiologisches Filtermodul inkl. seperater Vorklärung

Stromlose vollbiologische

Kläranlage

Stromlose vollbiologische

Kläranlage

für 4EW 5.499 €

Ablaufklassse C : Z-55.41-646 ECOFLO DIBt Klasse C

SBR/CBR-Druckluft-Kläranlage

als Bausatz für Kunststoff oder Betonklärgrube 1-16 EW

Airstar

SBR-Vollbiologische-Kleinkläranlage

Vollbiologische Kleinkläranlage Airstar

1 - 4 Einwohner 2.245 €*

Ablaufklasse C,DIBt: Z-55.32-439

Wirbelbett-, Festbett-, Scheiben-Kläranlagen

als Bausatz für Kunststoff oder Betonklärgrube

Vollbiologische

Wirbel-Schwebebett

Kleinkläranlage

Vollbiologische Wirbelbett Kleinkläranlage Wasserfloh

1-4EW 2.695€1.695€ inkl. MwSt.

Ablaufklasse C, DIBt: Z-55.61-554

Vollbiologische

Festbett

Kleinkläranlagen

Vollbiologische Festbett Kleinkläranlage Aquatop

1-4 EW 2.850€

Ablaufklasse C DIBt : Z: 55.31-556

Komplett - Kleinkläranlage

steckerfertig werkseitig vorinstalliert

Betonklärgrube als Monolith

mit SBR Kleinkläranlage

Vollbiologische Monolithische SBR Betonkläranlage Duo-Smart

Abwasser-Sammelgruben

Aus PE-Kunststoff

Ein-, Zwei- und Mehrkammer

BETONKLÄRGRUBEN 3 bis 40m³

Regenwasser Beton Zisternen

Regenwassergruben aus Beton 1 bis 40m³

Als Monolith

oder

in Ring-Bauweise

PE Kunststoff Abwassergruben

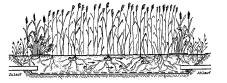

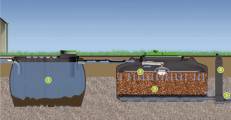

Pflanzenkläranlage nach DWA (ATV)

Pflanzenkläranlage 4 Personen Ein-(Selbst-)bauset 1.350 €

inkl. 19% MwSt., Planung,

Einleitungsantrag, Selbstbaupläne, Material (ohne Kies)

Abwasser Versickerungssystem

Stromlose Kleinkläranlage

Stromlose Kompakt-Kleinkläranlage für 4 Personen 4.199 €

inkl. 19% MwSt.

Kleinkläranlage DIBt: Z-55.41-420

DICHTHEITSPRÜFUNG KLÄRANLAGENSANIERUNG

Dichtheitsprüfung für Kläranlage, Klärgruben, Abflussleitungen, Abwasserschächte, Regenwasserrohre.

Sanierung von Kläranlagen, Klärgruben, Abwasser-leitungen Hausanschlüsse Abwasser Übergabeschächte.

Rohrkamera, Kanal-TV für Abflussleitungen, Abwasseranlagen, Regenwasserleitungen, usw.,

Die Kleinkläranlage als Video

SBR-Solido mit PE-Klärgrube

für 2 - 32 EW (Einwohner)

SBR-Klein-Kläranlage Solido 35I 2 - 5 EW 3.950,- €

Video zum Einbau einer SBR-Kleinkläranlage

Kleinkläranlage DIBt: Z-55.3-364

SBR-SKS-Kläranlage plus

Klärschlamm Kompostierung für

SBR-Druckluft und Pumpen-Kleinkläranlagen

SBR-Kompakt-Kläranlage Monofluido, Schlammkompostierung

SBR-SKS-Kläranlage Monofluido Kompostierung hier 5 Einwohner 5.195 €

inkl. 19% MwSt.

Steckerfertige SBR Komplett Kläranlage

mit Kunststoff PE Klärgrube

Airstar SBR Kläranlage

Inkl. Innen/Außenkasten

4EW Airstar

Kunststoff Kläranlage

3.995 € inkl. MwSt.

Ablaufklasse C, DIBt Z55.31-341

Hier die Palette unserer Angebote auf einen Blick:

SBR Pumpen Kleinkläranlage für PE Kunststoff oder Betonklärgrube

SBR Komplett Pumpen Kleinkläranlage zusammen mit PE Kunststoff Klärgrube

SBR Druckluft Hauskläranlage für den Einsatz in Beton- oder Kunststoffklärgruben.

SBR Komplett Druckluft Kleinkläranlage zusammen mit Kunststoff Klärgrube Klärbehältern

SBR SKS Schlammkompostierung in Kleinkläranlage Betonklärgrube Kunststoff Klärgrube

SBR Druckluft Kleinkläranlage mit abgeschlossener Technikkapsel und PE-Kunststoff-Klärgrube

Wirbelschwebebett Hauskläranlage für Einbau in Beton-Klärgrube oder Kunststoff-Klärgrube

Tauchkörper Hauskläranlage in Beton Klärgrube oder Kunststoff Klärgrube

Festbett-Kläranlage in Beton-Klärgrube oder Kunststoff-Klärgrube

Klärteich Abwasserteich Teich-Kläranlage

Biologische Klärschlamm-Entsorgung

Stromlose Kleinkläranlage in Kunststoff-Klärgrube

Kunststoffklärgrube als 2 oder 3 Kammer Ausfaulgrube

Abflusslose Abwasser Sammelgrube in allen Größen und Formen

Zweikammer Beton Klärgruben für SBR Kleinkläranlagen

Dreikammer Beton Klärgrube Ausfaulgrube

Verrieselung Versickerung als Abwasserentsorgung in den Untergrund für Kläranlagen

Verrieselungs-Schacht Versickerungs-Schacht Sickerschacht für Kleinkläranlagen

Pumpen, Tauchpumpe Schmutzwasserpumpe Fäkalpumpe Abwasserpumpe

Verdichter / Kompressoren LP80, LP120, für SBR-Kläranlagen

Sanierung Kleinkläranlagen, Betonklärgruben, Abwasserleitungen

Dichtheitsprüfung für Kläranlagen Abwasseranlagen Klärgruben Abwasserleitungen

Sanierung von Kleinkläranlagen Abwasserleitungen Klärgruben Haus-Abflussleitungen

3 Die Typen

– oder: Welche Kleinkläranlage ist die richtige?

Kleinkläranlagen bestehen in der Regel aus drei Reinigungsstufen. Die erste, me-

chanische Stufe dient der Minimierung des zulaufenden Feststoffanteils. Sie besteht je nach Typ und Größe der Anlage aus einer oder mehreren Kammern. Wichtig: Pflanzen- kläranlagen und Bodenkörperfilter sind mit Mehrkammerausfaulgruben als Vorklärung auszurüsten.

Für die biologische Abwasserreinigung können verschiedene Verfahren eingesetzt werden. Man unterscheidet zwischen naturnahen und technischen Verfahren, bei denen je nach Anlagentyp suspendiert oder sessil vorliegende Mikroorganismen den Abbau übernehmen. Die Sauerstoffzufuhr erfolgt über eine natürliche oder über eine künstliche (Zwangs-)Belüftung.

Naturnahe Verfahren weisen nur einen minimalen Einsatz von Apparatetechnik, meist nur im Vorklärbereich, und einen teilweise hohen Platzbedarf auf. Das zu reinigende Abwasser läuft der Vorklärung zu. Aus der feststofffreien Phase wird das Abwasser zuerst in einen Pumpenschacht gefördert und anschließend im Pflanzenbeet, Bodenkörperfilter oder Filtergraben verteilt.

Die technischen Verfahren besitzen im Ver‑

gleich zu den naturnahen Verfahren eine hohe

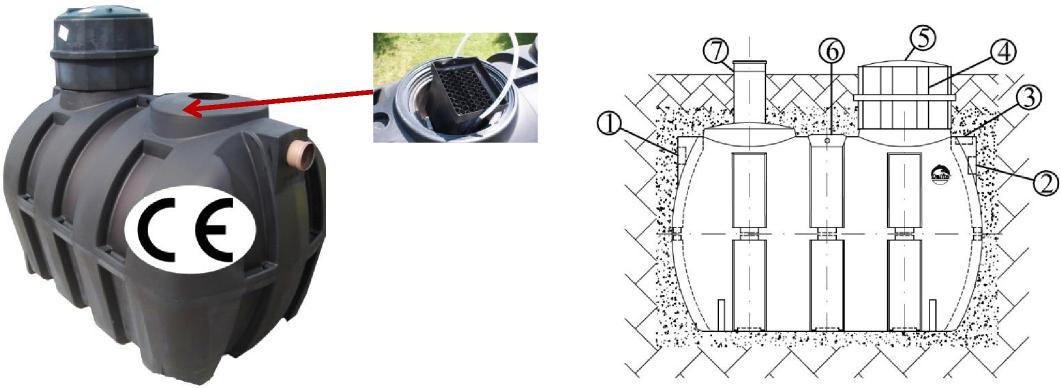

1 Zulauf des Abwassers

2 Der Schwimmschlamm verbleibt an der Oberfläche

3 Feste Bestandteile sinken auf den Boden der ersten Kammer

4 Zulauf aus der ersten in die zweite Kammer der Vorklärung

5 Das nahezu von festen Bestandteilen befreite Abwasser gelangt nun in die dritte Kammer

6 Eventuell übergetretener Schlamm aus der ersten Kammer setzt sich auf dem Boden der zweiten Kammer ab

7 Ablauf aus der dritten Kammer in die Hauptreinigungsstufe

apparative Ausstattung, jedoch benötigen sie nur eine geringe Stellfläche. In der biologischen Hauptreinigungsstufe befinden sich je nach Typ feste, rotierende oder schwimmende Einbauten, an denen sich Mikroorganismen ansiedeln, die die Schadstoffe aus dem Abwasser entnehmen. Einige Anlagentypen arbeiten mit suspendierten Mikroorganismen ohne Einbauten in der biologischen Stufe. Pumpentechnik ist obligatorisch.

Viele Kleinkläranlagen reagieren auf Belastungsstöße oder Unterbrechungen im Betrieb von über sechs Wochen mit Einbußen der Reinigungsleistung.

Nach der biologischen Abwasserbehandlung wird den meisten technischen Verfahren eine weitere mechanische Reinigungsstufe nachgeschaltet, um den Schlamm aus der biologischen Stufe abzuscheiden. Bei den naturnahen Verfahren, dem SBR- sowie Membranbelebungsverfahren ist eine separate Nachklärungsstufe regulär nicht erforderlich.

3.1 Tropfkörperverfahren 3.2 Rotationstauchkörperverfahren

Tropfkörper sind ursprünglich aus Bodenfiltern entstanden. Sie werden von den meisten Herstellern als Zwei- bzw. Mehrbehälteranlagen angeboten, sind aber auch als Einbehälteranlagen erhältlich.

Funktionsweise: Das Abwasser aus der Vorklärung wird über eine Verteiler-Rinne, Kipp-Rinne oder Sprinkleranlage über die Tropfkörperfüllung schwallartig beschickt. Das Abwasser durchrieselt die Tropfkörperfüllung (z. B. Lava- schlacke oder entsprechend geformte Kunststoffteile) und benetzt dabei das Füllmaterial. An den Füllkörpern entsteht so ein biologischer Rasen (auch Bewuchs genannt) aus sessilen (festsitzenden) Mikroorganismen. Der biolo- gische Bewuchs muss nun regelmäßig mit den Abwasserinhaltsstoffen belie- fert werden. Die Mikroorganismen werden aufgrund der Hohlräume im Füll- material permanent mit Luftsauerstoff versorgt (natürliche Belüftung). Wenn das Abwasser die Tropfkörperfüllung durchrieselt hat, wird dieses in einem Sammelraum oder Pumpensumpf aufgefangen und von dort in die Nachklärung Kleinkläranlage SBR vollbiologische Kläranlage Pflanzenkläranlage Festbett Kleinkläranlage SBR Hauskläranlage SBR Abwassertechnik Abwasserpumpe Dichtheitsprüfung Rohr-Kamera Kanl-TV Kläranlagen-Wartung Abwasser-Verteilerschacht Abwasseranlage SBR gefördert, die trichterartig aufgebaut ist. Der Schlamm setzt sich auf dem Boden ab und wird dann mit einer zeitgesteuerten Abwassertauchpumpe in die Vorklärung oder direkt in den Tropfkörper zurückgefördert. Das gereinigte Abwasser wird über den Ablauf versickert oder in ein Oberflächengewässer eingeleitet.

Nicht so weit verbreitet wie Festbett- oder auch Tropfkörperanlagen ist das sogenannte Rotationstauchkörperverfahren. Die Anlagen sind als Mehr-, aber auch als Einbehälteranlage erhältlich.

Funktionsweise: Rotationstauchkörper zählen zu den Biofilmverfahren. Sie sind Bauteile zur sauerstoffreichen biologischen Reinigung vorgeklärten Abwassers. Rotationstauchkörper bestehen aus auf einer Welle befestigten Kunststoffscheiben für Mikroorganismen. Die Walzen tauchen in dem Reaktor etwa zur Hälfte in vorgereinigtes Abwasser ein und werden in langsame Rotation versetzt, sodass die Mikroorganismen abwechselnd mit Abwasser und mit Luft in Kontakt gebracht werden. Nahrungs- und Sauerstoffaufnahme wechseln sich somit periodisch ab. Der Biofilm wächst durch Zellteilung der Mikroorganismen an und wird so mit der Klärschlamm-Kompostierung SBR Klärtechnik Festbett Kleinkläranlage SBR Abwasseranlage Kunststoff Abwassergrube Beton-Klärgrube Klärteich Abwassrteich vollbiologische Kleinkläranlage selber einbauen, SBR Hauskläranlage Rohr-Kamera Dichtheitsprüfung SBR Zeit immer dicker. Absterbende Mikroorganismen werden vom durchlaufenden Abwasser weggespült. Das so entstehende Gemisch aus gereinigtem Abwasser und abgelöster Biomasse wird über den Ablauf dem Nachklärbecken zugeführt. Dort setzt sich der Schlamm langsam ab und wird in die Vorklärung gepumpt. Das gereinigte Abwasser wird aus der Nachklärung abgezogen und einem Gewässer zugeführt.

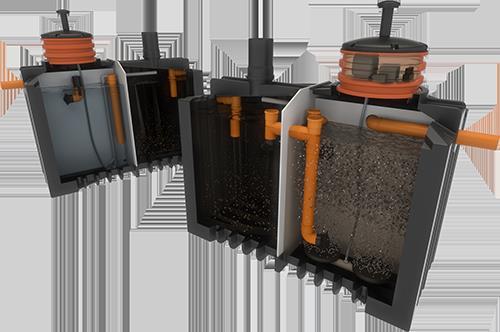

3.3 Belüftetes Festbettverfahren 3.4 Wirbel-/Schwebebettverfahren

Zu den in der dezentralen Abwasserreinigung etablierten Verfahren gehören auch die belüfteten Festbettanlagen. Diese zeichnen sich durch eine sehr kompakte Bauweise aus.

Funktionsweise: Das Abwasser wird aus der Vorklärung in das Festbett geleitet (meist durch Überlauf). Das Festbett ist ein Kunststoffgerüst (gitterartig angelegte Röhren), das komplett in das Abwasser getaucht ist. An diesem Kunststoffgerüst entsteht der biologische Rasen (sessile Bakterien), der dann Klärtechnik SBR Hauskläranlage vollbiologische Kleinkläranlage Tropfkörper Klärgrube Dreikammergrube Ausfaulgrube Abwassergrube Kunststoff Abwasser Sammelgrube abflusslose Sammelgrube Klärschlamm-Kompostierung Pflanzenkläranlage Selbstbau Eigenbau SBR ständig mit den Abwasserinhaltsstoffen versorgt wird. Unter dem Festbett ist eine Belüftung installiert, die das Abwasser mit Sauerstoff versorgt und gleichzeitig eine Strömung verursacht. Die Strömung ermöglicht eine homogene Verteilung des Abwassers im Festbett und begünstigt gleichzeitig die Nahrungsaufnahme der Mikroorganismen. Da die Belüftung zeitgesteuert ist, kann man die Belüftungsdauer sowie die -häufigkeit verändern und somit den jeweiligen Belastungssituationen anpassen. Anschließend läuft das Abwasser in die Nachklärung über und wird dann beruhigt, sodass sich der Schlamm auf dem Boden des Trichtersegments absetzen kann. Der Schlamm wird in die Vorklärung gepumpt. Das gereinigte Abwasser wird dann über den Ablauf in ein Gewässer eingeleitet.

Neben den sogenannten SBR-Anlagen kommen im Land Brandenburg u. a. auch Wirbel-/ Schwebebettanlagen, deren Wirkprinzip ebenfalls dem klassischen Belebungsverfahren ähnelt, zum Einsatz.

Funktionsweise: Das in der Vorklärung von Feststoffen und Schlamm befreite häusliche Abwasser fließt in den Wirbel-/ Schwebebettreaktor (WSR). In der biologischen Hauptreinigungsstufe befinden sich zahlreiche kleine Aufwuchskörper aus Kunststoff mit sehr großer spezifischer Oberfläche, die nach der Inbetriebnahme der Anlage rasch von Mikroorganismen besiedelt werden (Biofilmausbildung). An der Sohle des WSR ist ein Belüftungsaggregat installiert, das zeitgesteuert einerseits den Biofilm mit Luftsauerstoff versorgt. Andererseits strömungstechnisch eine homogene Verwirbelung der Aufwuchskörper unter Ausnutzung des gesamten Kammervolumens ermöglicht: Hierbei schweben die Aufwuchskörper während der Belüftungsphase im WSR regelrecht. Das so behandelte Abwasser gelangt vom WSR in die Nachklärung. SBR Abwasseranlage SBR Kleinkläranlage Kosten Pflanzenkläranlage Klärschlamm-Kompostierung Kompost SKS SBR Klärtechnik Filtergraben Verrieselung SBR Abwasseranlage Festbett Kleinkläranlage vollbiologische Kleinkläranlage SBR Hauskläranlage Abwassergrube In der Nachklärung wird das Abwasser soweit beruhigt, dass die aus der bio- logischen Stufe ausgetragenen Feststoffe auf den Kammerboden sinken. Aus der Nach- klärung wird das gerei- nigte Abwasser in ein Gewässer eingeleitet. Die vergleichsweise materialextensiven Anlagen des Verfahrens stehen auch als relativ kostengünstige Nachrüstsätze zur Verfügung

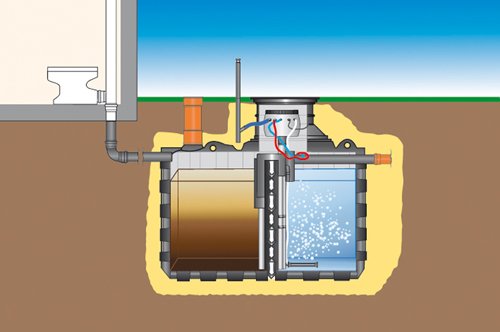

3.5 SBR-Verfahren (sequence batch reactor) 3.6 Kleinkläranlagen mit Mikro- bzw. Membranfiltration

Die SBR-Technik, die wie das Wirbel-/ Schwebebettverfahren auf dem klassichen Belebtschlammverfahren basiert, gehört zu einer der neueren Technologien bei den Kleinkläranlagen.

Funktionsweise: Beim SBR-Verfahren sind das Belebungs- und Nachklärbecken räumlich nicht voneinander getrennt. In zeitlich nacheinander folgenden Takten erfolgt das Befüllen, Reinigen und Abpumpen des häuslichen Abwassers in einem Behälter (sequentiell beschickter Reaktor). Somit sind nur zwei Stufen erforderlich. Die separate Nachklärung entfällt. Im ersten Schritt wird eine bestimmte regelungstechnisch einstellbare Menge des feststofffreien häuslichen Abwassers aus der Vorklärung in den Reaktor gepumpt. Im zweiten Schritt wird das Abwasser durch Zufuhr von Luft gründlich durchmischt und die Mikroorganismen werden mit den Abwasserinhaltsstoffen und ausreichend Sauerstoff versorgt. Die Mikroorganismen fügen sich zu sogenannten Belebtschlammflocken zusammen. Die Belüftung des häuslichen Abwassers ist ebenfalls zeitgesteuert und kann somit an die jeweiligen Belastungsschwankungen angepasst werden. Danach erfolgt im dritten Schritt die Absetzphase, in der die Luftzufuhr abgeschaltet ist. Der entstandene Belebtschlamm setzt sich auf der Reaktorsohle ab und das gereinigte und vom Schlamm befreite häusliche Abwasser befindet sich im oberen Behälterbereich. Im vierten Schritt wird das gereinigte Abwasser aus dem SBR-Reaktor abgezogen und direkt in ein Gewässer eingeleitet.

Die Anlagen mit Mikro- bzw. Membranfiltration zählen in der dezentralen Abwasserreinigung zu den neueren Verfahren. Sie sind als Ein- oder Zweibehälteranlage erhältlich und als einziger Anlagentyp auch in Gebäuden aufstellbar. Funktionsweise: Die biologische Abwasserreinigung erfolgt ebenfalls nach dem Belebtschlammverfahren. Für den Abbau der Abwasserinhaltsstoffe benötigen die Mikroorganismen Sauerstoff. Dieser wird durch technische Belüftungseinrichtungen zugeführt, was zusätzlich zur Belüftung eine Durchmischung des Abwassers bewirkt. Bei Membranbelebungsanlagen werden in der Regel in das Belebungsbecken Membranmodule getaucht, die Filtern gleichzusetzen sind, über die das gereinigte Abwasser der Anlage entzogen wird. Durch die sehr geringe Porenweite der Membranen findet auch eine weitgehende Entkeimung des gereinigten Abwassers statt. Der Belebtschlamm verbleibt in der Anlage bzw. wird als Überschussschlamm dem System entzogen. Überschussschlamm entsteht, da sich die Mikroorganismen bei stetiger Nahrungsaufnahme durch Zellteilung vermehren. Wenn mehr Belebt- schlamm vorhanden ist als benötigt, wird der Schlamm in die Vorklärung oder in einen Schlammbehälter ge- pumpt, dort gespeichert und mit der Fäkal- schlammabfuhr ent- sorgt.

3.7 Bewachsene Bodenfilter (Pflanzenkläranlagen) 3.8 Versickerungsanlagen

|

Vorteile - hohes Puffer - geringe Wartungsintensität - geringe Betriebskosten Nachteile - mittlerer Flächenbedarf - Verstopfungsgefahr - Witterungsab - kaum Steuerungs- möglichkeit |

1 Zulauf aus der Vorklärung

2 Pumpe mit Schwimmern

3 Abdichtung der Anlage

4 Drainrohre zur Abwasserbeschickung

5 Feine Kiesschicht,durchzogen mit dem Wurzelwerk der Bepflanzung

6 Grober Kies im Ablaufbereich

7 Drainrohre leiten das gerei- nigte Abwasser in den Ablauf

8 Belüftungsrohre

9 Ablauf in Kontroll- und Probeentnahmeschacht

Pflanzenkläranlagen bestehen aus einem Kies- oder Sandkörper (mit ausreichender Wasserdurchlässigkeit), der beispielsweise mit Folie gegen den natürlichen Untergrund abgedichtet ist.

Funktionsweise: Die Pflanzen bilden Wurzeln und verhindern damit eine mögliche Verstopfung des Porenraumes vom Bodenfilter. Dem Pflanzenbeet muss eine mechanische Mehrkammerausfaulgrube vorgeschaltet sein. Die biologische Reinigung beginnt aber erst im Pflanzenbeet. Man unterscheidet horizontal und vertikal durchströmte Pflanzenbeete. Der Zulauf aus der Mehrkammerausfaulgrube bei den horizontal durchströmten Pflanzenbeeten geschieht entweder über ein unterirdisches Verteiler-Rohr oder eine oberirdische offene Verteiler-Rinne. Wichtig ist, dass die Zulaufleitung eine kiesige Körnung enthält, damit eine schnelle Abwasserverteilung möglich ist. Das Abwasser durchfließt den Bodenfilter auf dem natürlichen Sickerweg (horizontal). Beim vertikal durchflossenen Pflanzenbeet erfolgt die Abwasserbeschickung meist intermittierend über die Beetoberfläche. Vom Auslauf des Bodenfilters gelangt das gereinigte Abwasser in einen Kontrollschacht, von wo aus es in ein Gewässer abgeleitet wird.

Das gereinigte Abwasser aus der Kleinkläranlage kann entweder in einen Vorfluter eingeleitet oder, sofern kein Oberflächengewässer zur Verfügung steht, versickert werden. Als Versickerungssysteme kommen der Sickergraben, die Untergrundverrieselung und die Sickermulde (siehe Schaubild) infrage. Die Versickerung muss flächenhaft erfolgen. Eine punktförmige Versickerung mittels Sickerschacht bzw. -grube ist nicht zugelassen, da diese zu einer Verunreinigung des anstehenden Bodens führen kann. Der Mindestabstand zwischen Unterkante der Versickerungsanlage und höchstem Grundwasserstand schwankt je nach Untergrund zwischen 1,5 m (Grob- und Mittelsand), 1,6 bis 2,2 m (Feinsand) und 2,5 bis 3,1 m (bindiges Material). Vor dem Bau sind daher der Baugrund zu untersuchen, das Vorhandensein von Schichtenwasser zu prüfen und die Höhe des Grundwasserspiegels bei Behörden zu erfragen. Technische Kleinkläranlagen sind u. a. auch im Bereich von vier und acht Einwohnern standardisiert und weisen oft die gleichen Durchmesser von 2 bzw. 2,5 m wie Sammelgruben auf. Der Flächenbedarf der Versickerung unterscheidet sich dagegen in Abhängigkeit von der Anlagengröße. Ab acht Einwohnern nimmt die notwendige Fläche bei der Muldenversickerung deutlich zu. Herrscht Platzmangel hinsichtlich der Versickerung und ist eine Einleitung in ein Fließgewässer nicht möglich, muss statt einer Kleinkläranlage eine abflusslose Sammelgrube eingesetzt werden.

3.9 Betrieb und Wartung 3.10 Abflusslose Sammelgruben

Die Kosten für den Betrieb von Kleinkläranlagen bestehen im Wesentlichen aus den Kosten für die Energieversorgung, für die regelmäßige Wartung und wiederkehrende Schlammabfuhr sowie aus den Kosten für die Instandhaltung. Hinzu kommen Reinvestition und Verzinsung der getätigten Investitionen. Wartungskosten treten in der Regel nur bei Kleinkläranlagen auf. Sie hängen teilweise vom Anlagentyp sowie von der Anlagengröße ab. Einige Anlagentypen, z. B. die Membranbelebungsanlagen, sind wartungsintensiver. Die Wartungskosten für Anlagen zwischen vier und acht Einwohnern liegen in der Schwankungsbreite, die in der Tabelle unten angegeben sind. Aufgrund ähnlicher Apparatetechnik und Anlagengröße differieren die Kosten zwischen den hier untersuchten Anlagen nicht signifikant. Für Kleinkläranlagen wird ein Mindestwartungsintervall gemäß der Bauartzulassung bzw. den wasserbehördlichen Vorgaben vorgeschrieben. Für Pflanzenkläranlagen

empfehlen die Hersteller eine mindestens einmalige Wartung, für Kleinkläranlagen der DIBt-Reinigungsklasse „C“ eine zweimalige und für Mikro- bzw. Membranbelebungsanlagen „+H“ eine dreimalige Wartung im Jahr. Die Probenahmen und die Untersuchung des in Kleinkläranlagen behandelten Abwassers sind nur durch von der obersten Wasserbehörde gemäß „Verordnung über die Zulassung von Untersuchungsstellen für bestimmte Abwasser- und Gewässeruntersuchungen sowie Probenahmen im Land Brandenburg“ zugelassene Stellen durchzuführen. Die Wartungskosten bei Membranbelebungsanlagen sind deutlich höher als bei allen anderen technischen Anlagentypen; dafür ist aber ihre Reinigungsleistung wesentlich höher. Die Wartung ist aufgrund der Kontrolle und des Wechsels des Membranmoduls einmal pro Jahr und der Reinigung des Moduls zeit- und personalaufwendiger. Der Membranwechsel ist vom Verschmutzungsgrad des Abwassers abhängig.

Abflusslose Gruben dienen der Speicherung anfallenden Abwassers. Gemäß dem Erlass W / 09 / 05 des damaligen Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz vom 7. 2. 2005 mit dem Titel: „Abfuhr des Abwassers abflussloser Sammelgruben und des Klärschlamms aus Kleinkläranlagen“ (www.mugv.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.2318.de/rl_kka.pdf) haben abflusslose Sammelgruben wasserdicht, standsicher, dauerhaft und korrosionsbeständig zu sein, sodass eine schädliche Verunreinigung des Grundwassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften nicht zu besorgen sind (§ 48 Wasserhaushaltsgesetz). Darüber hinaus müssen abflusslose Sammelgruben u. a. ausreichend groß sein und über eine dichte und sichere Abdeckung sowie über Reinigungs- und Entleerungsöffnungen verfügen. Der Neubau einer Sammelgrube ist der Baubehörde anzuzeigen. Auf der Grundlage der Entwässerungssatzung kann die abwasserbeseitigungspflichtige Gemeinde Dichtheitsprüfungen von abflusslosen Sammelgruben fordern. Die Größe der Sammelgrube sollte mindestens für eine 14-tägliche Abfuhr ausgelegt werden. Die Grube sollte möglichst einen Abstand von weniger als 15 m zur Grundstücksgrenze bzw. zum Fahrzeugstellplatz für den Entsorger aufweisen. Bei einer größeren Entfernung steigen die Entsorgungskosten für die Schlauchverlängerung.