- Voll-Biologische Komplett Kleinkläranlagen im Kunststoff/PE-Tank

- Voll-Biologische Komplett Kleinkläranlagen in Beton-Klärgrube

- Voll-Biologische Kleinkläranlagen als Nachrüstung

- Pflanzenkläranlagen nach DWA

- Beton- Sammelgruben / -Klärgruben

- Kunststoff, PE, Sammel- Klärgruben

- Regenwasser-Zisterne Beton

- Regenwassersammelgrube PE Kunststoff

- Fahrsilo Mistplatten silo-entwässerung

- Wartung Dichtheitsprüfung

- Baden-Württemberg 07903 4060645

- Hamburg 040 29850918

- Niedersachsen 05199 9983960

- Sachsen 034298 480500

(Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen)

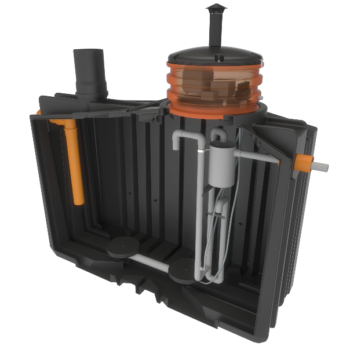

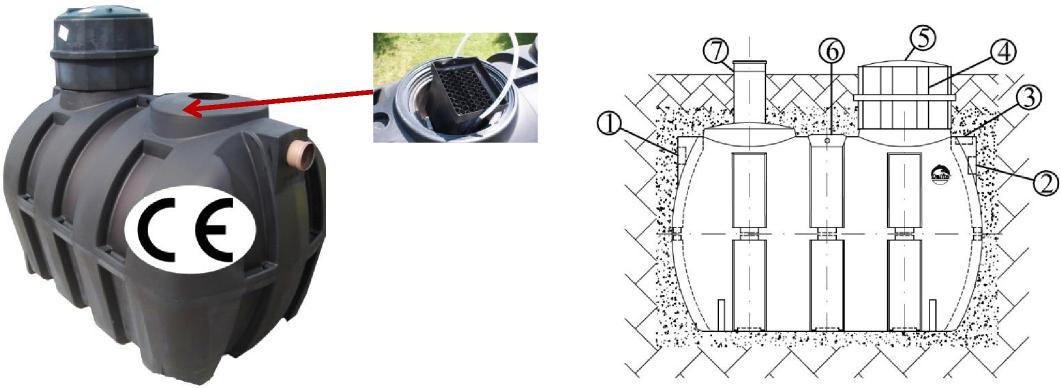

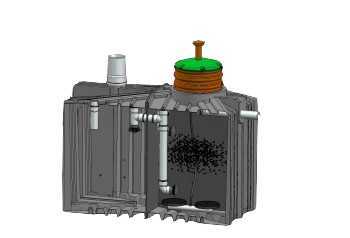

Die neue Generation der Kunststoff Kleinkläranlage

Steckerfertige SBR Komplett Kläranlage

mit Kunststoff PE Klärgrube

SBR Pro-Schlamm-Ex

90% weniger Klärschlamm

Steckerfertige vollbiologische SBR Kunststoff Kleinkläranlage für den Selbsteinbau geeignet

SBR Schlamm-Pro-Ex mit PE-Grube

SBR Schlamm-Pro-Ex mit Kunststoffgrube

für 4EW (Personen)

4.795 € inkl. MwSt.

Ablaufklasse C, DIBt Z55.31-567

Klärtex SBR Kläranlage

Als Kapsel-Anlage

6EW Klärtex Kunststoff Kleinkläranlage

3.900 € inkl. MwSt.

Ablaufklassen C, D Z: -55.31-419

3 Steckerfertige Druckluft-Komplett -Beton-

SBR- Wirbelbett- Festbett Membran-Kläranlage

werkseitig Vorinstalliert

Komplett SBR Vollbiologische-Betonkläranlage 4.900€ inkl. MwSt

Airstar

Komplett Vollbiologische Betonkläranlage Duo-Smart

1 - 4 Einwohner 4.850 €*

Ablaufklasse C,DIBt: Z-55.32-439

Einbaufertige Wirbelbett Kleinkläranlagen

Für den Selbsteinbau geeignet

WS-A-Wirbelbett Klärfix Kläranlage

In Beton Klärgrube

Klärtex FSB Beton Kleinkläranlage

5.890 € inkl. MwSt. nach Tabelle

DIBt:Z. 55.62-672

Vollbiologische Komplett Wirbelbett Betonkläranlage

EES-Wasserfloh

Vollbiologische Wirbelbett Kleinkläranlage Wasserfloh

2-8EW 4.995 € inkl. MwSt.

Ablaufklasse C, DIBt: Z-55.61-554

Vollbiologische Komplett Festbett Betonkläranlage

Aquatop

Vollbiologische Festbett Betonkläranlage Aquatop

1-4 EW 5.750 € inkl. MwSt.

Ablaufklasse C DIBt : Z: 55.31-556

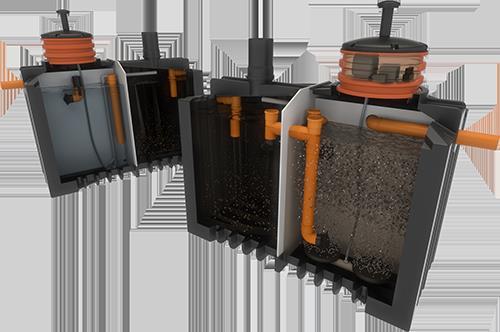

Stromlose vollbiologische Kläranlagen

Kläranlage werkseitig vorinstalliert, anschlussfertig ideal zum Selbsteinbau

Filtermodul

Zum Anschluss an vorhandene Klärgrube

Stromloses vollbiologisches Filtermodul inkl. seperater Vorklärung

Stromlose vollbiologische

Kläranlage

Stromlose vollbiologische

Kläranlage

für 4EW 5.499 €

Ablaufklassse C : Z-55.41-646 ECOFLO DIBt Klasse C

SBR/CBR-Druckluft-Kläranlage

als Bausatz für Kunststoff oder Betonklärgrube 1-16 EW

Airstar

SBR-Vollbiologische-Kleinkläranlage

Vollbiologische Kleinkläranlage Airstar

1 - 4 Einwohner 2.245 €*

Ablaufklasse C,DIBt: Z-55.32-439

Wirbelbett-, Festbett-, Scheiben-Kläranlagen

als Bausatz für Kunststoff oder Betonklärgrube

Vollbiologische

Wirbel-Schwebebett

Kleinkläranlage

Vollbiologische Wirbelbett Kleinkläranlage Wasserfloh

1-4EW 2.695€1.695€ inkl. MwSt.

Ablaufklasse C, DIBt: Z-55.61-554

Vollbiologische

Festbett

Kleinkläranlagen

Vollbiologische Festbett Kleinkläranlage Aquatop

1-4 EW 2.850€

Ablaufklasse C DIBt : Z: 55.31-556

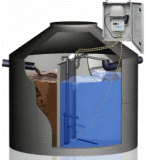

Komplett - Kleinkläranlage

steckerfertig werkseitig vorinstalliert

Betonklärgrube als Monolith

mit SBR Kleinkläranlage

Vollbiologische Monolithische SBR Betonkläranlage Duo-Smart

Abwasser-Sammelgruben

Aus PE-Kunststoff

Ein-, Zwei- und Mehrkammer

BETONKLÄRGRUBEN 3 bis 40m³

Regenwasser Beton Zisternen

Regenwassergruben aus Beton 1 bis 40m³

Als Monolith

oder

in Ring-Bauweise

PE Kunststoff Abwassergruben

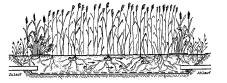

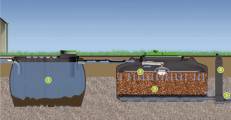

Pflanzenkläranlage nach DWA (ATV)

Pflanzenkläranlage 4 Personen Ein-(Selbst-)bauset 1.350 €

inkl. 19% MwSt., Planung,

Einleitungsantrag, Selbstbaupläne, Material (ohne Kies)

Abwasser Versickerungssystem

Stromlose Kleinkläranlage

Stromlose Kompakt-Kleinkläranlage für 4 Personen 4.199 €

inkl. 19% MwSt.

Kleinkläranlage DIBt: Z-55.41-420

DICHTHEITSPRÜFUNG KLÄRANLAGENSANIERUNG

Dichtheitsprüfung für Kläranlage, Klärgruben, Abflussleitungen, Abwasserschächte, Regenwasserrohre.

Sanierung von Kläranlagen, Klärgruben, Abwasser-leitungen Hausanschlüsse Abwasser Übergabeschächte.

Rohrkamera, Kanal-TV für Abflussleitungen, Abwasseranlagen, Regenwasserleitungen, usw.,

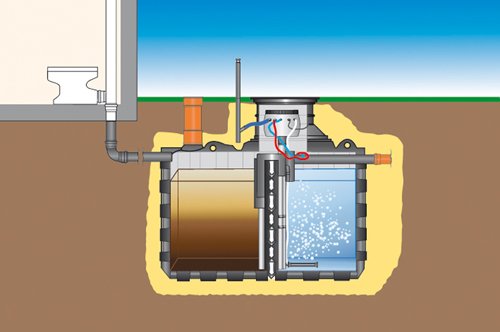

Die Kleinkläranlage als Video

SBR-Solido mit PE-Klärgrube

für 2 - 32 EW (Einwohner)

SBR-Klein-Kläranlage Solido 35I 2 - 5 EW 3.950,- €

Video zum Einbau einer SBR-Kleinkläranlage

Kleinkläranlage DIBt: Z-55.3-364

SBR-SKS-Kläranlage plus

Klärschlamm Kompostierung für

SBR-Druckluft und Pumpen-Kleinkläranlagen

SBR-Kompakt-Kläranlage Monofluido, Schlammkompostierung

SBR-SKS-Kläranlage Monofluido Kompostierung hier 5 Einwohner 5.195 €

inkl. 19% MwSt.

Steckerfertige SBR Komplett Kläranlage

mit Kunststoff PE Klärgrube

Airstar SBR Kläranlage

Inkl. Innen/Außenkasten

4EW Airstar

Kunststoff Kläranlage

3.995 € inkl. MwSt.

Ablaufklasse C, DIBt Z55.31-341

SBR-Klärmodul für Kunststoff-

oder Betonklärgruben

SBR-Klärmodul Aqua-Camp

zum Einbau in Kunststoff/Betonklärgrube

VORTEILE:

|

|

Listenpreise Aqua-Camp für Dreikammergrube:

| Bestell Nr. | Beschreibung |

€ Preis*

|

|

Aqua-Camp 20 |

SBR-Klärmodul für bis 20 EW |

1.843,- |

|

Aqua-Camp 50 |

SBR Klärmodul für bis 53 EW |

1.943,- |

Die SBR-Anlage AquaCamp wird als kompaktes Standardsystem mit höhenvariablen Edelstahlbügel und 15m Kabel steckerfertig geliefert.

Die Klarwasserabpumphöhe kann bis 4m und die Entfernung zur Vorklärung bis 20m betragen.

Alle Kombinationen, Gastro-Versionen, Sommer-,Urlaubs-,Winterbetrieb, mindestens 2 - 200 EW sind für die SBR-Anlage Aqua-Camp Standardlösungen.

Nachrüstsatz FLUIDO (4–50 EW)

SBR-Klärsystem FLUIDO II

zum Einbau in vorhandener Betongrube

VORTEILE:

- Bestehende Gruben einfach nachrüsten – keine Erdarbeiten, geringe Kosten

- geprüftes Qualitätsprodukt mit 3 Jahren Garantie

- geringer Stromverbrauch von nur max. 10 Euro pro Einwohner im Jahr

Lieferumfang:

Schwimmkörper mit Tauchbelüfter, Beschickungspumpe, Klarwasserpumpe, Schwimmerschalter, Steuergerät,

Technische Daten: Ø = 48 cm, Höhe = 35 cm über Wasserlinie, Gewicht ca. 20 kg

Preis des Klärmoduls Fluido bis 18 Personen 2.177 € inkl. MwSt. und Fracht

Listenpreise für diese Anlagentypen:

| SBR-Klärsystem FLUIDO II | Ablaufklasse C | Ablaufklasse D |

€ Preis*

|

|

FLUIDO II basis |

18 EW |

12 EW |

2.177,- |

|

FLUIDO II XL basis |

30 EW |

20 EW |

2.525,- |

|

Doppel FLUIDO II basis |

36 EW |

24 EW |

3.495,- |

|

Doppel FLUIDO II XXL basis |

60 EW |

40 EW |

4.295,- |

Zuzüglich Einbau- und Einrichtungskosten.

Sämtliche Lüftungs-, Zu und Abwasserablaufleitungen, sowie Steuerungs- und Stromkabel müssen in den Boden eingebracht und installiert werden. Daraus ergeben sich natürlich weitere Kosten, die von uns nur vor Ort kalkuliert werden können. Sie wollen den Einbau der SBR-Anlage selbst machen? Pläne für den Selbsteinbau sind bei uns kostenfrei.

Zubehör:

- FLUIDO-Schiene Set-1 für Trennwand Montage inkl. Befestigungs-Set

- FLUIDO-Schiene Set-2 für freie Montage

- FLUIDO-Montage-Set (mit Schwimmstoffschutz)

- SKS-Kompostierung

- ABP-Ausrüstung (Aktive Befüllpumpe) für den Ausgleich von Lastschwankungen (Gewerbe, Gastronomie); geeignet für alle Anlagen mit gekammerter Vorklärung; Steckerfertige Befüllpumpe und Schwimmerschalter mit je 20 m Kabel, Steuergerät Vollversion statt Basisversion, Beschickungs-Schlauch, Entnahmeseil und Befestigungsmaterial; inkl. individueller klärtechnischer Bemessung

- Steuersäule für Außenaufstellung mit Warnleuchte

- Warngerät zur Stromausfallüberwachung (zur Nachrüstung bestehender Anlagen)

Hier die Palette unserer Angebote auf einen Blick:

SBR Pumpen Kleinkläranlage für PE Kunststoff oder Betonklärgrube

SBR Komplett Pumpen Kleinkläranlage zusammen mit PE Kunststoff Klärgrube

SBR Druckluft Hauskläranlage für den Einsatz in Beton- oder Kunststoffklärgruben.

SBR Komplett Druckluft Kleinkläranlage zusammen mit Kunststoff Klärgrube Klärbehältern

SBR SKS Schlammkompostierung in Kleinkläranlage Betonklärgrube Kunststoff Klärgrube

SBR Druckluft Kleinkläranlage mit abgeschlossener Technikkapsel und PE-Kunststoff-Klärgrube

Wirbelschwebebett Hauskläranlage für Einbau in Beton-Klärgrube oder Kunststoff-Klärgrube

Tauchkörper Hauskläranlage in Beton Klärgrube oder Kunststoff Klärgrube

Festbett-Kläranlage in Beton-Klärgrube oder Kunststoff-Klärgrube

Klärteich Abwasserteich Teich-Kläranlage

Biologische Klärschlamm-Entsorgung

Stromlose Kleinkläranlage in Kunststoff-Klärgrube

Kunststoffklärgrube als 2 oder 3 Kammer Ausfaulgrube

Abflusslose Abwasser Sammelgrube in allen Größen und Formen

Zweikammer Beton Klärgruben für SBR Kleinkläranlagen

Dreikammer Beton Klärgrube Ausfaulgrube

Verrieselung Versickerung als Abwasserentsorgung in den Untergrund für Kläranlagen

Verrieselungs-Schacht Versickerungs-Schacht Sickerschacht für Kleinkläranlagen

Pumpen, Tauchpumpe Schmutzwasserpumpe Fäkalpumpe Abwasserpumpe

Verdichter / Kompressoren LP80, LP120, für SBR-Kläranlagen

Sanierung Kleinkläranlagen, Betonklärgruben, Abwasserleitungen

Dichtheitsprüfung für Kläranlagen Abwasseranlagen Klärgruben Abwasserleitungen

Sanierung von Kleinkläranlagen Abwasserleitungen Klärgruben Haus-Abflussleitungen

Rechtliche Grundlagen

|

1.1 Anforderung an die Abwassereinleitung |

Gemäß §§ 2 und 7 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) bedarf das Einleiten von Abwasser in ein Gewässer einer behördlichen Erlaubnis. Unter Gewässer sind hier alle oberirdischen Gewässer sowie das Grundwasser (Versickerung) zu verstehen. Für das Einleiten von Abwasser ist die entsprechende Erlaubnis (Einleiterlaubnis) bei der zuständigen Behörde (vgl. Pkt. 1.3) zu beantragen.

Eine Erlaubnis für das Einleiten von Abwasser darf nur erteilt werden, wenn die Schadstofffracht des Abwassers so gering gehalten wird, wie dies bei Einhaltung der jeweils in Betracht kommenden Verfahren nach dem Stand der Technik möglich ist. Bau und Betrieb der hierzu notwendigen Anlagen müssen nach den Regeln der Technik erfolgen (§7a, §18b WHG).

Dem Stand der Technik entspricht das Sammeln und schadlose Ableiten des anfallenden Schmutzwassers mit anschließender zentraler Behandlung und Einleitung. Die Einleitung muss den bundesweit geltenden so genannten „Mindestanforderungen“ genügen, die in den Anhängen der Abwasserverordnung des Bundes festgeschrieben sind. Für kommunales Abwasser gelten die Anforderungen im Anhang 1 „Häusliches und kommunales Abwasser“.

Da ein Anschluss an eine öffentliche Kanalisation und Kläranlage vor allem im ländlichen Raum aufgrund der Siedlungsstruktur nicht immer wirtschaftlich vertretbar ist, lassen sich Einzeleinleitungen, im Folgenden Kleineinleitungen (Schmutzwasseranfall von weniger als 8 m3 pro Tag) genannt, nicht umgehen. Die hierzu notwendigen Abwasserbehandlungsanlagen, im Folgenden als Kleinkläranlagen bezeichnet, werden mit den Schmutzwässern aus den angeschlossenen Haushalten beschickt und reinigen diese mechanisch-biologisch.

Seit dem In-Kraft-Treten der Fünften Verordnung zur Änderung der Abwasserverordnung am 1. August 2002 gilt Anhang 1 „Häusliches und kommunales Abwasser“ der vorgenannten Abwasserverordnung des Bundes auch für Kleineinleitungen.

Nach v.g. Anhang sind Kleineinleitungen entweder durch die Überwachung der vorgegebenen Überwachungswerte oder durch eine nachgewiesene Wartung und Kontrolle durch die zuständige Behörde zu überwachen. Von der letztgenannten Möglichkeit wird im Saarland in der Regel Gebrauch gemacht.

|

1.2 Abwasserbeseitigungspflicht |

Nach § 50 Saarländisches Wassergesetz (SWG) obliegt die Pflicht zur Beseitigung des Abwassers den Gemeinden im Rahmen der Selbstverwaltung sowie dem Entsorgungsverband Saar nach den Bestimmungen des Gesetzes über den Entsorgungsverband Saar (EVSG) .

Die Gemeinden regeln die Abwasserbeseitigung durch Satzung. In dieser Satzung können die Gemeinden u.a. die Pflicht zur Beseitigung von Abwasser ganz oder teilweise ausschließen, wenn dessen Übernahme technisch oder wegen des unverhältnismäßig hohen Aufwandes nicht möglich ist (Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang).

Grundsätzlich hat die Gemeinde die Pflicht, das in ihrem Bereich anfallende Abwasser zu sammeln und den Anlagen des Entsorgungsverbandes Saar zur Behandlung zuzuleiten. Nach § 50b SWG kann die Gemeinde sich von ihrer Abwasserbeseitigungspflicht entbinden lassen, wenn es ihr technisch oder wirtschaftlich nicht möglich ist, das Abwasser in ihr Kanalnetz zu übernehmen. Da technisch sehr viele Lösungen denkbar sind, verbleibt die Wirtschaftlichkeit als entscheidendes Kriterium.

Zur vereinfachten Abschätzung kann davon ausgegangen werden, dass die Kosten der Gemeinde

nicht zuzumuten sind, wenn die Anschlusskosten im öffentlichen Bereich ca. 4.000 Euro/Einwoh‑

ner übersteigen (mindestens aber 16.000 Euro pro anschließbares Grundstück, da mindestens

vier Einwohner pro Grundstück anzusetzen sind). Die Kosten für den Anschluss an einen öffentlichen Kanal, die dem Bürger auf seinem Privatgrundstück entstehen, bleiben bei dieser Betrachtung grundsätzlich unberücksichtigt.

Hinweis: Das Verhältnis zwischen dem LUA und der jeweiligen Kommune ist in § 50b SWG geregelt. Das Verhältnis zwischen Bürger und Kommune unterliegt der jeweiligen kommunalen Abwassersatzung.

Die Gemeinden bleiben jedoch auch im Falle der Befreiung von der Abwasserbeseitigungspflicht weiterhin für die Entsorgung des sogenannten Klärschlammes zuständig (§ 50a Abs. 3 SWG).

Soll eine Kleinkläranlage errichtet werden, ist somit die Gemeinde für den Bürger der erste Ansprechpartner. Der Bau und Betrieb einer privaten Kleinkläranlage ist möglich, wenn:

– gereinigtes Abwasser in ein Gewässer eingeleitet werden soll und die damit verbundene wasserrechtliche Erlaubnis vorliegt,

– die Anlagen für weniger als acht Kubikmeter häusliches Schmutzwasser (d.h. in Haushalten oder haushaltsähnlichen Bereichen anfallend) je Tag bemessen sind und

– die Befreiung der zuständigen Gemeinde vom Anschluss- und Benutzungszwang erteilt ist (sofern erforderlich; s. auch Kapitel 2.3).

|

1.3 Zuständigkeiten |

Um gereinigtes Abwasser ordnungsgemäß entsorgen zu können, ist eine Einleiterlaubnis der zuständigen Behörde erforderlich. Die Zuständigkeit für die Erlaubnis ergibt sich in Abhängigkeit vom Gewässer, in das die Einleitung erfolgen soll:

Gewässer; zuständige Behörde

Versickerung ins Grundwasser innerhalb von

Wasserschutz- und Quellenschutzgebieten; Ministerium

für Umwelt

Einleitung in ein oberirdisches Gewässer

Versickerung ins Grundwasser außerhalb von

Wasserschutz- und Quellenschutzgebieten; Landesamt für Umweltx

und Arbeitsschutz

|

1.4 Fristen |

Nach den Regelungen des alten Rechts im Preußischen und Bayerischen Wassergesetz fielen Kleineinleitungen unter den Gemeingebrauch und waren somit erlaubnisfrei zulässig. Nach In-Kraft-Treten des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) im Jahr 1960 wirkt der frühere Gemeingebrauch nicht unbegrenzt fort, sondern unterliegt der Regelung des § 17 Abs. 1 WHG, soweit er heute über die §§ 23 - 25 und 33 WHG hinausgeht. Danach ist für derartige Benutzungen spätestens nach einer fünfjährigen Übergangszeit ab In-Kraft-Treten des WHG - folglich ab dem 1. März 1965 - eine wasserrechtliche Erlaubnis notwendig geworden.

Grundsätzlich bedürfen also alle Kleineinleitungen einer wasserrechtlichen Erlaubnis.

Sofern für eine Kleineinleitung keine Einleiterlaubnis erteilt ist, muss diese unverzüglich bei der zuständigen Behörde beantragt werden.

|

1.5 Antragstellung |

Der Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis zur Einleitung des gereinigten Abwassers in ein Gewässer ist bei der zuständigen Behörde zu stellen (siehe 1.3). Rückfragen bzgl. der wasserrechtlichen Erlaubnis sind ebenfalls an die zuständige Behörde zu richten; Rückfragen bzgl. der Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang sind an die jeweilige Gemeinde zu richten.

Die bestehenden bzw. geplanten Anlagen sind deutlich sichtbar einzuzeichnen. Die Unterlagen sind in dreifacher Ausfertigung vorzulegen. Die erforderlichen Antragsunterlagen sind den im Anhang beigefügten Anträgen zu entnehmen.

Hinweis: unvollständige Anträge werden dem Antragsteller/der Antragstellerin unbearbeitet zurück gegeben.

|

1.6 Baugenehmigung |

Eine separate Genehmigung des Baus der Kleinkläranlage ist nicht erforderlich, da es sich um eine private Abwasseranlage handelt (vgl. § 48 Abs. 3 Nr. 3 SWG).

|

1.7 Naturschutz |

Die Belange des Naturschutzes werden im Rahmen des wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens berücksichtigt.

|

1.8 Abwasserabgabe |

Kleineinleitungen sind abgabefrei, wenn der Bau und der Betrieb der Abwasserbehandlungsanlage mindestens den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen und die ordnungsgemäße Schlammbeseitigung sichergestellt ist (§ 8 Abs. 2 Abwasserabgabengesetz ).

Technische Grundlagen

|

2.1 Allgemeines |

Geht die Abwasserbeseitigungspflicht auf den Grundstückseigentümer über, so hat dieser eine Kleinkläranlage nach dem Stand der Technik (mechanisch-biologisch) zu errichten. Die Einleitung des biologisch gereinigten Abwassers soll vorzugsweise in ein Oberflächengewässer erfolgen.

Erst wenn dies nicht möglich bzw. wirtschaftlich nicht vertretbar ist, kommt eine Versickerung (Einleitung ins Grundwasser) in Betracht. Eine Versickerung ist aber nur möglich, wenn aus Sicht des Grundwasserschutzes keine Bedenken bestehen, eine günstige Untergrundbeschaffenheit nachgewiesen wird und keine Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke zu erwarten sind.

Bzgl. des Nachweises der Versickerungsfähigkeit des Untergrundes bei Einleitungen aus Kleinkläranlagen ist Folgendes zu berücksichtigen:

4 Bei Versickerungen von gereinigtem Abwasser aus Kleinkläranlagen bis zu einer Ausbaugröße von 25 EW ist aufgrund der geringen Einleitmenge kein gesonderter Nachweis der Versickerungsfähigkeit des Untergrundes erforderlich.

4 Bei Versickerungen von gereinigtem Abwasser aus einer Kleinkläranlage mit einer Ausbaugröße von mehr als 25 EW ist die Versickerungsfähigkeit zunächst anhand der Karte „Ersteinschätzung der Versickerungseignung der Böden im Saarland“ des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz zu überprüfen.

4 Sieht die Karte ungünstige Verhältnisse im betreffenden Gebiet vor, ist die Versickerungsfähigkeit anhand eines Versickerungsversuches nachzuweisen.

Einleitungen von gereinigtem Abwasser über Sickerschächte in das Grundwasser sind nicht zulässig. Das biologisch behandelte Abwasser ist über die belebte Bodenzone zur Versickerung zu bringen. Die Anlage Arbeitsblatt zur Entsorgung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser und mechanisch-biologisch gereinigtem Abwasser aus Einzelanwesen (Kleineinleiter < 8 m3/d) gibt Auskunft über die Erlaubnisfähigkeit der Gewässerbenutzung aus Sicht des Grundwasserschutzes.

Bei Abwasserteichen / Pflanzenkläranlagen ist die Dichtigkeit des Untergrundes nachzuweisen. Dabei gilt Folgendes:

4 Als hinreichend dicht kann in der Regel eine etwa 60 cm mächtige anstehende Bodenschicht mit einem Durchlässigkeitsbeiwert kf 10-8 m/s angesehen werden.

4 Bei Durchlässigkeiten kf > 10-8 m/s ist grundsätzlich eine künstliche Dichtung erforderlich (z.B. Foliendichtung > 1,0 mm).

4 Nach der Fertigstellung der Dichtung ist eine Dichtheitsprüfung durchzuführen.

|

2.2 Mechanisch-biologische Verfahren |

Kleineinleiter müssen ihr Abwasser nach dem Stand der Technik, d.h. mechanisch-biologisch behandeln. Als geeignete biologische Behandlungsverfahren kommen in Frage:

Technische Verfahren; ; Naturnahe Verfahren

Belebungsverfahren; Biofilmverfahren; Abwasserteiche

Pflanzenkläranlagen

Belebungsanlagen; Tropfkörper;

SBR-Verfahren; Tauchkörper;

Membranbelebungsanlagen; Festbette;

Vorzuziehen sind prozessstabile Anlagen mit entsprechender Pufferkapazität und wenig Wartungsaufwand. Bei diskontinuierlichem Abwasseranfall (z.B. bei Gaststätten und Fremdenverkehrseinrichtungen) müssen entsprechende Pufferbehälter vorgeschaltet werden.

Die Abwasserbehandlung in Kleinkläranlagen setzt eine getrennte Ableitung der zu behandelnden Schmutzwässer und sonstiger Abwässer voraus. Der Kleinkläranlage dürfen nicht zugeleitet werden:

➜ Fremdwasser (Dränwasser)

➜ Kühlwasser

➜ Ablaufwasser von Schwimmbecken

➜ Niederschlagswasser

➜ größere Mengen an Fetten, Ölen, Säuren und Reinigungsmittel

Gewerbliches und landwirtschaftliches Schmutzwasser kann nur dann in Kleinkläranlagen behandelt werden, wenn es mit häuslichem Schmutzwasser vergleichbar ist.

Das nicht schädlich verunreinigte Niederschlagswasser von befestigten und unbefestigten Flächen ist anderweitig, vorzugsweise großflächig über die belebte Bodenzone, zu versickern.

Eine Nutzung des gesammelten Niederschlagswassers z.B. zur Gartenbewässerung, zur Toilettenspülung oder zum Wäschewaschen ist erwünscht.

|

2.3 Abwasserentsorgung in landwirtschaftlichen Betrieben |

In vielen landwirtschaftlichen Betrieben wird das häusliche Abwasser in Jauche- oder Güllegruben eingeleitet. Nach § 42 Abs. 4 Landesbauordnung (LBO) ist es bei landwirtschaftlichen Betrieben im Außenbereich möglich, Toiletten mit Wasserspülung an ausreichend dimensionierte Gülle- und Jauchegruben anzuschließen, wenn keine gesundheitlichen und wasserwirtschaftlichen Bedenken bestehen.

Unter Beachtung der folgenden Kriterien darf das Abwasser vom Abwassererzeuger auf landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgebracht werden:

➜ Das Abwasser ist vor der Einleitung in einen Jauche- bzw. Güllebehälter in einer Mehrkammerausfaulgrube (1.500 l/EW gemäß DIN 4261 Teil 1) vorzubehandeln.

➜ In dem Jauche- bzw. Güllebehälter muss ein zusätzlicher Speicherraum in Höhe von 20 m3/(EW x a) vorhanden sein.

➜ Es müssen geeignete Aufbringflächen zur Verfügung stehen (keine Obst- und Gemüseflächen). Bereits vorhandene Wirtschaftsdüngermengen (Stallmist, Dünger, Gülle, etc.) des landwirtschaftlichen Betriebes sind zu berücksichtigen.

➜ Bei Aufbringung des anfallenden Klärschlammes aus der Mehrkammergrube sind die Vorschriften der Klärschlammverordnung AbfKlärV (§ 2, § 3 Abs. 8) entsprechend anzuwenden. Der Klärschlamm ist vor dem erstmaligen Aufbringen (Düngung) auf die in § 3 Abs. 5 AbfKlärV genannten Parameter zu analysieren. Die Ergebnisse sind dem Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz als zuständige Behörde und der landwirtschaftlichen Fachbehörde (Landwirtschaftskammer) zuzuleiten.

Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist eine entsprechende Erweiterung des Jauche-/ Güllebehälters zu veranlassen oder § 50b Abs. 2 Nr. 2 SWG kann nicht auf dieses Grundstück angewendet werden, so dass das Abwasser der abwasserbeseitigungspflichtigen Gemeinde zu überlassen ist.

|

2.4 Abflusslose Sammelgruben |

Sofern die Errichtung einer Kanalisation nicht gerechtfertigt ist und solange nur geringe Mengen an Abwasser anfallen, kann auch eine abflusslose Grube, die ordnungsgemäß betrieben wird, als eine geeignete Maßnahme zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbehandlung angesehen werden.

Ein ordnungsgemäßer Betrieb ist dann gewährleistet, wenn die nachfolgenden Voraussetzungen geschaffen sind:

➜ Die Abwassergrube ist wasserdicht herzustellen. Die Abwassersammelgrube gilt als wasserdicht, wenn beim höchsten Füllstand nach einer Mindeststandzeit von 24 h in einer Beobachtungsspanne von 2 h kein Wasserverlust beobachtet wird. Die Dichtigkeit der Sammelgrube ist regelmäßig zu überprüfen (alle 5 Jahre).

➜ Die Abwassergrube ist abflusslos (ohne Überlauf) herzustellen.

➜ In die abflusslose Grube ist ein Signalgeber einzubauen, der bei einem Füllstand von 80 % eine optische und akustische Warnung anzeigt.

➜ Der Anschluss von Niederschlagswasser und Dränwasser sowie von gewerblichem Schmutzwasser an die Grube ist unzulässig.

Im Falle der Errichtung bzw. des Weiterbetriebs einer abflusslosen Grube obliegt der Gemeinde weiterhin die Abwasserbeseitigungspflicht, zu der gemäß § 50a Abs. 3 SWG auch das Entleeren und das Transportieren des Inhalts von abflusslosen Gruben zu einer Abwasserbehandlungsanlage gehört.

Das in der abflusslosen Grube bereitzustellende Nutzvolumen richtet sich zum Einen nach dem Abwasseranfall und zum Anderen nach der Häufigkeit der Abwasserabfuhr.

Reinigungsverfahren und Bemessungshinweise

|

3.1 Technische Verfahren |

Bemessung, Bau und Betrieb werden für die technischen Anlagen in DIN 4261 bzw. DIN EN 12566 bzw. in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) geregelt:

—) DIN 4261 Teil 1: Kleinkläranlagen, Anlagen zur Abwasservorbehandlung

—) DIN 4261 Teil 2: Kleinkläranlagen, Anlagen mit Abwasserbelüftung, Anwendung, Bemessung, Ausführung und Prüfung

—) DIN 4261 Teil 4: Kleinkläranlagen, Anlagen mit Abwasserbelüftung, Betrieb und Wartung

Für technische Anlagen kann eine wasserrechtliche Erlaubnis nur erteilt werden, wenn die Anlage eine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt besitzt.

3.1.1 Vorbehandlung

Nach DIN 4261 Teil 1 können zur Vorbehandlung des Abwassers Ein- oder Mehrkammerabsetzgruben eingesetzt werden. Für die Bemessung gilt Folgendes:

—) Einkammer-Absetzgruben dienen der Grobentschlammung und müssen ein Nutzvolumen von 300 l pro Einwohner haben, mindestens jedoch ein Gesamtnutzvolumen von 2.000 l.

—) Mehrkammer-Absetzgruben haben ein Nutzvolumen von 500 l pro Einwohner, mindestens jedoch ein Gesamtnutzvolumen von 2.000 l.

—) Mehrkammer-Ausfaulgruben haben ein Nutzvolumen von 1.500 l pro Einwohner, mindestens jedoch ein Gesamtnutzvolumen von 6.000 l. Die Abwasserbehandlung erfolgt teilweise .2 Belebungsanlagen

Beim Belebungsverfahren wird der in einem natürlichen Gewässer ablaufende Selbstreinigungsprozess in ein technisches Verfahren umgesetzt. Auf engem Raum (Belebungsbecken) sorgt eine Vielzahl von Mikroorganismen für die Reinigung des Abwassers, indem sie Nährstoffe aus dem Abwasser aufnehmen und neue Biomasse bilden. Die aus dem Belebungsbecken ausgetragene Biomasse wird im Nachklärbecken sedimentiert. Ein Teil wird als Rücklaufschlamm in das Belebungsbecken zur Aufrechterhaltung einer konstanten Biomassenkonzentration zurückgefördert. Die Überschussproduktion wird als so genannter Überschussschlamm aus dem System abgezogen. Zur Abwasserreinigung ist Sauerstoff notwendig, der mittels Luftzufuhr in das Belebungsbecken (Belüftung) eingetragen werden muss. Für die Pumpen und zur Belüftung ist Fremdenergie notwendig.

Sonderformen des Belebungsverfahrens sind das Belebungsverfahren mit Aufstaubetrieb und das Membranbelebungsverfahren.

Beim Belebungsverfahren mit Aufstaubetrieb (SBR-Verfahren) erfolgt die biologische Reinigung und die Abtrennung des belebten Schlammes in einem Becken. Nach der Befüllung des Beckens folgt die Reaktionsphase mit Durchmischung, Belüftung sowie ggf. eine Anaerob- und Denitrifikationsphase. Nach Abschluss der Reaktionsphase folgt die Sedimentationsphase. In dieser Phase erfolgt keine Durchmischung und Belüftung. Der belebte Schlamm setzt sich ab. Nach Abschluss der Sedimentationsphase erfolgt der Klarwasserabzug. Nach Beendigung des Klarwasserabzuges ist der Zyklus beendet. Mit der erneuten Befüllung des Beckens beginnt der nächste Zyklus.

Beim Membranbelebungsverfahren erfolgt die Abtrennung des belebten Schlammes mit einer Membranfiltration. Die Membranfiltration übernimmt anstelle der konventionellen Nachklärung die Abtrennung des belebten Schlammes. Üblicherweise werden Mikrofiltrations- oder Ultrafiltrationsmembranen mit einer Trenngrenze von kleiner oder gleich 0,4 µm (0,0004 mm) eingesetzt. In der kommunalen Abwasserreinigung werden die Membranmodule direkt in das Belebungs-bekken eingetaucht. Durch die Membranen werden auch Viren und Krankheitserreger in hohem Maße zurück gehalten. Das gereinigte Abwasser ist somit weitgehend von Krankheitserregern und Viren befreit. Bei Einhaltung der seuchenhygienischen Anforderungen (z. B. Badegewässerrichtlinie) kann das gereinigte Abwasser als Brauchwasser wieder verwendet werden.

Biofilmverfahren

Biofilmverfahren sind Verfahren mit ortsfesten, in einem „Biofilm“ wachsenden Mikroorganismen. Im Folgenden werden die Verfahren beschrieben, die bei Kleinkläranlagen eingesetzt werden.

3.1.3.1 Tropfkörper

In Tropfkörpern erfolgt die Abwasserreinigung durch Mikroorganismen, die sich als biologischer Rasen auf den Füllstoffen, z.B. aus Kunststoff ansiedeln. Die notwendige Sauerstoffversorgung der Mikroorganismen ergibt sich aus der natürlichen Durchlüftung des Reaktors (Kaminzug). Überschüssiger biologischer Rasen wird aus dem Tropfkörper in das Nachklärbecken gespült und dort sedimentiert. Für die Beschickung des Tropfkörpers mittels Pumpen ist Fremdenergie notwendig.

Abbildung 3: Tropfkörperanlage /1/

2 Rotationstauchkörper

Als Bewuchsflächen für die Mikroorganismen dienen Rotationstauchkörper (z. B. Scheiben, gewikkelte PVC-Folie oder PE-Gittermaterial), die teilweise in ein vom Abwasser durchflossenes Becken eintauchen. Während der Zeit des Eintauchens nehmen die Mikroorganismen aus dem Abwasser Nährstoffe auf. Durch das Drehen Abgestoßene Biomasse verbleibt einige Zeit im Becken, unterstützt den Reinigungsprozess und wird in der nachfolgenden Nachklärung abgeschieden. Für die Drehbewegung ist wenig Fremdenergie erforderlich.

Teichkläranlagen

In unbelüfteten Teichen ist der obere Wasserkörper aerob, im unteren Bereich stellen sich anaerobe Verhältnisse mit den dafür typischen Lebewesen ein. Hier wird die Luft auf natürlichem Wege über die Wasseroberfläche und durch biogene Belüftung eingetragen.

Die Bemessung, der Bau sowie der Betrieb der Abwasserteichanlagen hat in Anlehnung an das Arbeitsblatt A 201 der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) zu erfolgen.

Für Teichkläranlagen kann eine wasserrechtliche Erlaubnis derzeit auch erteilt werden, wenn keine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt vorliegt, wobei ggf. zusätzliche Anforderungen an die Kontrolle der Funktionsfähigkeit dieser Anlagen gestellt werden.

Falls keine ausreichende natürliche Dichtigkeit des Untergrundes nachgewiesen werden kann, ist eine künstliche Dichtung einzubauen (vgl. Abschnitt 2.1)

Es wird empfohlen, die benötigte Teichfläche auf einen Vorteich und einen Hauptteich im Verhältnis von ca. 1:3 aufzuteilen. Die Teichtiefe sollte nicht mehr als 1,20 m betragen. Als Vorstufe ist mindestens eine Mehrkammergrube nach DIN 4261 Teil 1 vorzusehen (siehe 3.1.1).

Bei Vorschaltung einer Mehrkammerabsetzgrube beträgt die Mindestgröße der Teichoberfläche 60 m2 pro Wohneinheit (entspricht vier Einwohner). Für jeden weiteren Einwohner ist die Oberfläche um 15 m2 zu vergrößern.

Bei Vorschaltung einer Mehrkammerausfaulgrube ist die Mindestgröße der Teichoberfläche (Vorteich und Hauptteich) pro Wohneinheit (entspricht vier Einwohner) mit 40 m2 zu wählen. Für jeden weiteren Einwohner ist die Oberfläche um 10 m2 zu vergrößern.

Pflanzenkläranlagen

Bei Pflanzenkläranlagen durchströmt mechanisch vorgereinigtes Abwasser einen gegen den Untergrund abgedichteten Bodenkörper, der mit Sumpfpflanzen - meist Schilf - bewachsen ist.

Die Wirkungsmechanismen der Abwasserbehandlung in Pflanzenkläranlagen sind durch komplexe physikalische, chemische und biologische Vorgänge gekennzeichnet, die sich aus dem Zusammenwirken von Boden, Mikroorganismen, Pflanzen und Abwasser ergeben.

Als Kleinkläranlage ist die Pflanzenkläranlage zulässig, wenn sie entsprechend dem DWA-Arbeitsblatt A 262 Grundsätze für Bemessung, Bau und Betrieb von Pflanzenkläranlagen mit bepflanzten Bodenfiltern zur biologischen Reinigung kommunalen Abwassers bemessen ist.

Für Pflanzenkläranlagen kann eine wasserrechtliche Erlaubnis derzeit auch erteilt werden, wenn keine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt vorliegt, wobei ggf. zusätzliche Anforderungen an die Kontrolle der Funktionsfähigkeit dieser Anlagen gestellt werden.

Die Möglichkeiten der mechanischen Vorreinigung des Abwassers weichen von denen der übrigen Verfahren ab. Nach dem DWA-A-262 ist die Vorreinigung wie folgt zu dimensionieren:

Vorbehandlung

Mehrkammerausfaulgruben mit

1.500 l/EW, mindestens 6 m3

Mehrkammerabsetzgruben

mit 9 m3 + 750 l/EW über 6 EW

Mehrkammergruben mit

12 m3 + 500 l/EW über 10 EW

4. Betrieb der Abwasserbehandlungsanlagen

Die Betriebsstabilität und somit die Reinigungsleistung wird bei Kleinkläranlagen in hohem Maße von der Wartung und Kontrolle der Anlagen beeinflusst. Hierzu gehört auch die ordnungsgemäße Entsorgung des bei der Abwasserreinigung anfallenden Klärschlammes. Hierfür ist immer die Gemeinde verantwortlich.

Der Betrieb und die Wartung von Kleinkläranlagen haben nach der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. den entsprechenden Teilen der DIN 4261 und der DIN EN 12566 sowie den Hinweis- und Arbeitsblättern der DWA zu erfolgen.

Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes wird grundsätzlich gefordert:

1. Das Führen eines Betriebsbuches.

2. Der Abschluss eines Wartungsvertrages mit einem Fachkundigen.

Fachkundige sind Personen von betreiberunabhängigen Unternehmen, die auf Grund ihrer Berufsausbildung und der Teilnahme an einschlägigen Qualifizierungsmaßnahmen über die notwendige Qualifikation für Betrieb und Wartung von Kleinkläranlagen verfügen und dies belegen können (siehe Anlage Matrix zur Erlangung der Fachkunde für die Wartung von Kleinkläranlagen).

3. Die jährliche Übersendung der Wartungsprotokolle an das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz bis zum 31.März des Folgejahres.

|

4.1 Mechanische Vorbehandlung |

4.1.1 Technische Kläranlagen und Teichkläranlagen

Ein- und Mehrkammergruben sind nach DIN 4261, Teil 1 „Anlagen zur Abwasservorbehandlung“, Punkt 7 „Betrieb und Wartung“ zu warten und zu betreiben. Mindestens einmal jährlich ist die Höhe des Schlammspiegels zu ermitteln und gegebenenfalls eine Schlammentsorgung zu veranlassen.

Eine Schlammentsorgung ist zu veranlassen, wenn folgende Schlammspeichervolumen erreicht werden:

Einkammer-Absetzgrube 70 % des Nutzvolumens

Mehrkammer-Absetzgrube 50 % des Nutzvolumens Mehrkammer-Ausfaulgrube 50 % des Nutzvolumens 4.1.2 Pflanzenkläranlagen

Die Schlammräumung der Vorbehandlung muss abweichend von der DIN 4261-1 bereits durchgeführt werden, wenn der Schlamm 1/3 des Gesamtnutzvolumens ausfüllt, um die erforderliche niedrige Konzentration an abfiltrierbaren Stoffe (AFS) im Ablauf der Vorklärung zu gewährleisten. Wird im Zulauf zum bepflanzten Bodenfilter der Grenzwert von 100 mg/l AFS überschritten, muss unverzüglich eine Entschlammung durchgeführt werden. /2/

|

4.2 Biologische Reinigung |

4.2.1 Technische Kläranlagen

Die Vorgaben für den Betrieb aus den jeweiligen bauaufsichtlichen Zulassungen sind zu beachten. Die Wartung ist von einem Fachkundigen (s.o.) durchzuführen. Der Abschluss eines Wartungsvertrages mit einem Fachkundigen wird im Rahmen der Einleiterlaubnis gefordert. Die Wartungsprotokolle sind dem zu führenden Betriebsbuch beizufügen.

Eigenkontrollen können durch den Betreiber selbst erfolgen. Die Ergebnisse der Eigenkontrollen sind im Betriebsbuch festzuhalten.

4.2.2 Teichkläranlagen

Die Wartung ist von einem Fachkundigen (s. o.) durchzuführen. Der Abschluss eines Wartungsvertrages mit einem Fachkundigen wird im Rahmen der Einleiterlaubnis gefordert. Die Wartungsprotokolle sind dem zu führenden Betriebsbuch beizufügen.

Eigenkontrollen können durch den Betreiber selbst erfolgen. Die Ergebnisse der Eigenkontrollen sind im Betriebsbuch festzuhalten.

Nach DWA-Arbeitsblatt A 201 sind die Verbindungs- und Ablaufeinrichtungen wöchentlich zu kontrollieren und gegebenenfalls zu reinigen. /3/ Wartungsvertrag Klärschlamm Kompostierung selber einbauen Schilfbeet Selbstbau Klärteich Planung Kosten Preise Preisvergleich Abwasserteich vollbiologische Kleinkläranlage Verrieselung Filtergraben SBR Klärtechnik Abwasserpumpe Pflanzenkläanlage selbstbau

Das Ausmaß der Schlammablagerung im Teich sollte jährlich durch Peilung festgestellt werden. Eine Schlammräumung muss vorgenommen werden, wenn die Schlammhöhe ein Viertel der ursprünglichen Wassertiefe erreicht hat. In der Regel betragen die Schlammräumungsintervalle mehrere Jahre.

Die Wartung ist von einem Fachkundigen (s. o.) durchzuführen. Der Abschluss eines Wartungsvertrages mit einem Fachkundigen wird im Rahmen der Einleiterlaubnis gefordert. Die Wartungsprotokolle sind dem zu führenden Betriebsbuch beizufügen.

Eigenkontrollen können durch den Betreiber selbst erfolgen. Die Ergebnisse der Eigenkontrollen sind im Betriebsbuch festzuhalten. SBR vollgiologische Kleinkläranlage selber einbauen Preise Pflanzenkläranlage Kosten klärschlamm Kompostierung Wartung SBR Hauskläranlage Kunststoff Beton-Klärgrube Dreikammergrube SBR Klärtechnik SBR Abwasseranlage KG-Rohr Abwassertechnik Wartungsvertrag

Bei Pflanzenkläranlagen wird der Planer oder der Hersteller eine umfassende Betriebs- und Pflegeanleitung für alle in der Praxis auftretenden Betriebs- und Wachstumszustände (auch Einfahrphase und Winterbetrieb) eines Pflanzenbeetes erstellen und dem Anlagenbetreiber aushändigen.

Die Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes gehört zur Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinden (siehe § 50a Abs. 3 SWG).

Im Regelfall wird der Schlamm aus Kleinkläranlagen einer geeigneten größeren kommunalen Kläranlage zugefüh

KKN-Umwelttechnik liefert in dienachfolgenden Städte, Kreise und Gemeinden kostenfrei.

Bexbach, Blieskastel, Freisen, Gersheim, Homburg, Kirkel, Mandelbachtal, Marpingen, Namborn, Nohfelden, Nonnweilr, Oberthal, St. Ingbert, St. Wendel, Tholey,

Neunkirchen im Saarland, Saarbrücken, Saarlouis, Skt Wendel, Merzig-Wadern, Saarpfalz-Kreis,

Homburg (HOM); Merzig-Wadern (MZG); Neunkirchen (NK); Saarbrücken (SB)

Saarlouis (SLS); St. Ingbert (IGB); St. Wendel (WND); Völklingen (VK)

Beckingen; Bexbach; Blieskastel; Bous

Dillingen; Ensdorf; Eppelborn; Freisen

Friedrichsthal; Gersheim; Großrosseln; Heusweiler

Homburg; Illingen; Kirkel; Kleinblittersdorf

Lebach; Losheim am See; Mandelbachtal; Marpingen

Merchweiler; Merzig; Mettlach; Nalbach

Namborn; Neunkirchen/Saar; Nohfelden; Nonnweiler

Oberthal; Ottweiler; Perl; Püttlingen

Quierschied; Rehlingen-Siersburg; Riegelsberg; Saarbrücken

Saarlouis; Saarwellingen; Sankt Ingbert; Sankt Wendel

Schiffweiler; Schmelz; Schwalbach; Spiesen-Elversberg

St. Ingbert; St. Wendel; Sulzbach/Saar; Tholey

Überherrn; Völklingen; Wadern; Wadgassen

Wallerfangen; Weiskirchen; ;